Метели снежные и свинцовые

В третью военную зиму снег рано лег на изувеченные боями берега Синей и Иссы. Зима была не такой студеной, как в 1941—1942 годах, но морозных дней хватало. Часто кружили вьюги, и точно чьими- то злыми руками били в спины уходивших на боевые задания подрывников, разведчиков.

В январе — феврале 1944-го мы продолжали войну на дорогах, но обстановка изменилась и далеко не в нашу пользу. Братский край фактически перестал существовать. Гитлеровцам удалось расчленить бригады, защищавшие его. Мы по-прежнему базировались в лесных массивах междуречья, но нередко приходилось покидать лесные лагеря. Отряды и боевые группы укрывались в урочище Лоховня — основной базе бригады Марго. Частыми гостями там были партизаны бригады Бойдина.

Мели метели снежные. Свирепствовали метели свинцовые. Зимой и весной фашисты обрушили на калининских партизан удары 19 крупных карательных экспедиций. Теперь в них всегда участвовали отменно вооруженные подразделения вермахта. После победы советских войск в январе 1944 года на берегах Невы разбитые и потрепанные немецкие дивизии отошли от Ленинграда к оборонительной линии «Пантера», фашистскому командованию нужно было во что бы то нр! стало очистить их тыл от партизан и... населения. Все сжигалось, уничтожалось, истреблялось на пути карателей.

17 января из Себежа в район отправилась карательная экспедиция: 600 гитлеровцев в сопровождении танкеток. Двое суток мела свинцовая метель в Козельцах, Борисенках, Ломах, Воробьях, Машневе и еще в восьми деревнях. Дымящиеся пепелища и ни одной живой души — результат «сражения» солдат вермахта со стариками, женщинами и подростками.

В это же время значительные силы гитлеровцев поддержанные авиацией, были брошены против 4-й Ленинградской партизанской бригады и наших лагерей. Противостоять подразделениям 107-го охранного и 640-го учебного полков врага мы в открытом бою не смогли бы. Командиры отрядов имени Кирова и Жданова приняли правильное решение — организовали засады. Что бы там ни говорилось и писалось, все же позиционная война —не партизанское дело. Оставшись один на один с регулярными частями врага, партизанские формирования не могут продолжительное время защищать занятые рубежи. Об этом свидетельствует опыт даже такого соединения народных мстителей, как бригада Александра Викторовича Германа — прославленного мастера гибкого маневра, партизанской тактики.

Если в середине января нам удалось в какой-то мере приостановить движение карателей и нанести им некоторый урон, то в период февральской карательной экспедиции пришлось покидать места своего базирования. Началась эта экспедиция 7—8 февраля, но узнали мы про нее раньше. Уже 5 февраля Солдатов доложил:

— Товарищ комбриг, есть данные о готовящемся выходе вражеских сил из Латвии в нашем направлении.

— А что доносит разведка из Красногородска? — спросил я.

— Комендант стягивает в поселок полицейские группы. Очевидно, для охраны, а гарнизон присоединит...

— Значит, новая карательная,— перебил я.

— Да. И размерами покрупнее предыдущей.

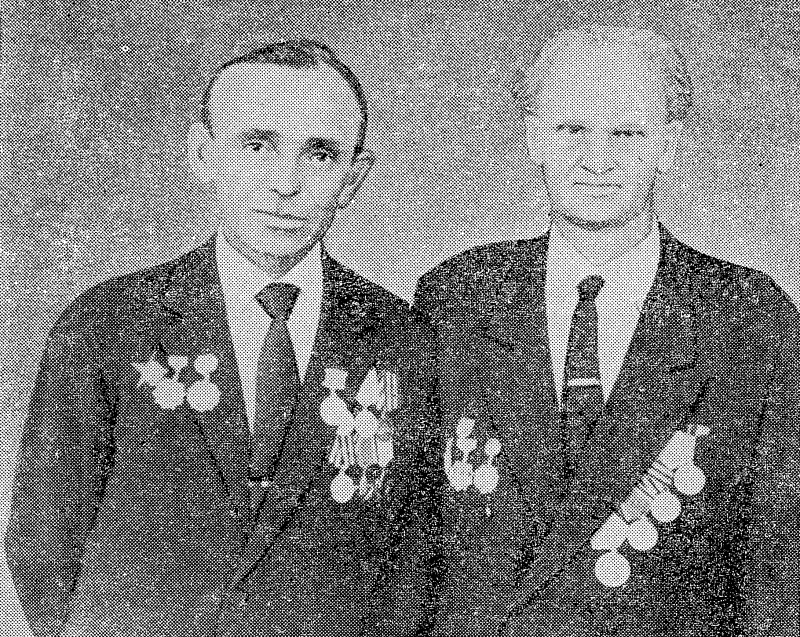

В. И. Марго - командир 5-й Калининской партизанской бригады

Мы сразу же связались со штабом Марго. Заместитель комбрига по разведке П. Н. Петрович подтвердил: экспедиция карателей вот-вот начнет действовать, в ней примут участие кроме охранных войск тыла два батальона вермахта с артиллерией.

Было ясно — гитлеровцы любой ценой попытаются до весны уничтожить или хотя бы рассеять бригады калининских партизан, действовавших в тылу и у границ линии «Пантера». Позже мы узнали (тогда лишь догадывались), что уже шли бои за Лугу и фашистская армия откатывалась к Пскову — Острову. Этому отходу всячески мешали ленинградские партизаны. Они создавали заторы для вражеской техники на шоссе Ленинград — Киев, а советские авиаторы наносили штурмовые удары по скоплению вражеских колонн. Это в те дни в дневнике командования группы фашистских армий «Север» появилась запись: «В районе действий 18 армии сильная партизанская деятельность на шоссе Псков — Луга».

Наши разведданные были точными. Действительно в экспедиции приняли участие три батальона охранных войск, два батальона вермахта с артиллерией и отряды полицейских. Действовали они с трех направлений: себежского, красногородского и из Латвии. Основной удар упал на бригаду Марго. Ее отряды отбивались двое суток, а затем покинули Себежский район — ушли к лесной деревушке Осиновик Опочецкого района. Здесь, как рассказывал потом Владимир Иванович Марго, в пяти домах и надворных постройках временно разместились свыше тысячи человек.

Тяжелый четырехчасовой бой с карателями вели отряды Бойдина у деревни Овсянки. В нем участвовал и разведотряд Бобруся.

В ночь с 10 на 11 февраля противник приблизился к нашим лагерям и сосредоточился на рубежах деревень Рубанка, Поповка, Тряпичино, Опросово, Бубново, Блонты, Ноглово. Мы организовали оборону западнее Тряпичино, южнее деревни Блонты и в населенных пунктах Лубьево, Церьковка, Копино. Весь день 11 февраля шла разведка боем, велась на отдельных участках слабая перестрелка. Очевидно, гитлеровцы не знали точно, одни ли мы или с нами оборону держат другие формирования калининских и ленинградских партизан. Наш штаб получил дополнительные сведения о силах карателей. Они пополнились большим отрядом айзсаргов.

— Придется прорываться. Многовато фашистов, 5 пушек, больше десятка минометов,— перечислял на коротком командирском совещании начальник штаба.

— Лучше ускользнуть,— настаивал Солдатов,— окружения полного пока нет.

И ночью мы ускользнули — вышли в тыл противника почти без потерь. Каратели утром разгромили пустые землянки двух наших отрядов и, уничтожая остатки деревень на своем пути, вернулись в Себеж и Латвию.

В боях с отрядами бригад Марго, Гаврилова, Бойдина и Бабакова (последняя до февраля 1944 года действовала в Кудеверском и Новоржевском районах) гитлеровцы потеряли более 400 солдат, офицеров и полицаев.

Ускользнуть из-под носа превосходящего в силах противника нам помогла разведка, хорошо организованная Солдатовым и командирами отрядов. Разведчики смело проникали в расположение подразделений карателей и любой ценой доставляли необходимые сведения. В подтверждение приведу эпизод, который мы вспомнили при последней встрече с ветераном 10-й Калининской Владимиром Ивановичем Величко, кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником одного из научно-исследовательских институтов Ленинграда.

Володя, вступивший в ряды партизан еще до создания нашей бригады, со временем стал храбрым разведчиком и бывалым бойцом. В ночь на 11 февраля Солдатов послал его, Надю Дмитриеву и еще одного молодого партизана разведать путь для возможного отхода штаба бригады. Ребята поехали открыто на санках. Заглянули в одну деревню — гитлеровцев нет. Направились в конечный пункт — Ключки. Вблизи никого. Лишь лиса-огневка мелькнула в кустарнике у реки. В Ключках тоже пусто, угрожающе тихо. «Что-то не так»,— подумал Величко и быстро повернул сани назад. На околице деревни разведчиков накрыл кинжальный огонь карателей. Ребята скатились с санок и врассыпную.

«Хорошо, что подоспели сумерки,— вспоминал Владимир Иванович.— Гитлеровцы не могли вести прицельный огонь, когда я, не задумываясь, бултыхнулся в Иссу. Конечно, им и в голову не могло прийти, что я переправлюсь вплавь по незамерзшей, но ледяной реке. Думали взять живьем. Спохватились. Усилили огонь. Пули, как осы, жужжали над головой, но полсотни метров от берега Иссы до густого подлеска я промчался с рекордной скоростью, Когда добрался до своих, то так продрог, что, как говорится, кишкам тонким больно было».

Легко сказать — добрался, а ведь путь немалый — более трех километров. И это в обледенелой одежде и обуви... Как сейчас вижу: на небольшой поляне среди замшелых стволов у костра пляшет человек в чем мать родила. Подошел. Спрашиваю:

— Что за самодеятельность?

— Володька Величко из разведки вернулся,— ответил кто-то из бойцов.— Возвращаясь, купальный сезон открыл.

— Ничего, товарищ комбриг,— усмехнулся пожилой партизан,— не убили в засаде — от воспаления легких не умрет. А вот подлечить бы парня не мешало. Задание-то выполнил.

Пришлось распорядиться выдать Володе из неприкосновенного запаса стакан первача.

Отбиваясь от карателей, мы не имели права забывать о главном. В феврале 1944 года подразделения бригады имели более двадцати столкновений с фашистами на коммуникациях, в марте количество боевых операций возросло вдвое. Из февральских довольно заметными были две: разгром имения Станкеева и диверсия в окрестностях Красногородска.

Имение находилось на северо-западной окраине города, в километре от зданий, где размещались солдаты охранных войск. Произвести налет крупными силами мы посчитали нецелесообразным. Поручили сделать его отряду «Смерть оккупантам». Рожко отобрал в боевую группу Д. Е. Холодкова (командир взвода), В. И. Красикова (политрук), И. В. Астратова, Н. И. Тихонова, И. П. Павлова и других разведчиков. В ночь с 13 на 14 февраля 20 смельчаков неожиданно появились у складских помещений, конюшни и скотного двора и обстреляли оккупантов. Не успели оставшиеся в живых солдаты поднять тревогу, как языки пламени уже лизали постройки. Пожар уничтожил 40 тонн сена, 50 тонн ржи и овса, почти весь сельскохозяйственный инвентарь.

Боевая группа вернулась без потерь. Кроме оружия и 900 патронов (нужда в них всегда была) разведчики захватили «языка», а на конюшне выбрали 9 лучших лошадей с упряжью и пригнали их в бригаду. Успеху налета содействовали подпольщики, связанные с отрядом Жукова, особенно Анатолий Васильев. Он был за старшего среди батраков имения.

В Красногородск Васильев не вернулся, стал бойцом в отряде имени Жданова. Ходил в разведку, участвовал в боях. В одном из них был ранен и эвакуирован самолетом на Большую землю. Вылечившись, попал в армию, дошел до Берлина. В настоящее время Анатолий Васильевич Васильев живет в Кисловодске.

В бригаде находился и брат Анатолия — Иван. Тоже был отважным бойцом. Здравствует ныне и он. Иван Васильевич живет и работает в Пскове.

Разгром имения Станкеева имел для нас важное значение. Гитлеровцы только что объявили об уничтожении крупных партизанских сил, а эти «уничтоженные» партизаны смело хозяйничают почти в расположении красногородского гарнизона. Лучшего опровержения обмана не придумаешь.

Хорошо сработал против фашистской брехни и взрыв комбината на реке Синей, тоже вблизи Красногородска. Осуществила диверсию боевая группа отряда Жукова. Мину замедленного действия весом в 23 килограмма заложил боец М. Н. Родионов. Было это в ночь на 26 февраля. А в 10 часов утра громыхнуло. В результате взрыва были уничтожены динамо-машина, освещавшая военный городок, шерсточесалка, мельница на два постава, лесопилка. Сгорело трехэтажное здание хлебокомбината и 12 тонн зерна.

Приближалась весна. Утром года называл Александр Сергеевич Пушкин март месяц. Утро 1944-го обещало новые победы советского оружия. Нас радовали успехи 2-го Прибалтийского фронта. От оккупантов были освобождены Новосокольники, Забелье, Локнянский, Ашевский, Бежаницкий районы, частично город Пустошка и Кудеверский район. Бои велись на подступах к священным местам русского человека — Пушкинскому краю. Фашистские дивизии, оказывая сильное сопротивление, откатывались, хотя и медленно, на запад. В первых числах марта они оборонялись на рубежах: озеро Черешно (25 километров северо-западнее поселка Пушкинские Горы) — разъезд Русаки — населенные пункты Крылово, Заход, Маслиха (6 километров южнее города Новоржева) — озера Але, Калинное, Хвойно, Ученое, Лосно, Свибло, Нещедро.

В связи с наступлением войск нашего фронта начальник штаба партизанского движения Калининской области издал специальный приказ, который требовал рассредоточиться для действия на дорогах поотрядно. В приказе отмечалось ослабление боевой деятельности некоторых партизанских отрядов, рассчитывавших на скорый приход в район их дислокации наших войск. Один из пунктов приказа требовал не давать фашистам при отступлении сжигать села, увозить в Германию мирных граждан, забирать скот.

За 10-й Калининской по-прежнему закреплялись дороги Опочка — Мозули, Опочка — Красногородск — Лудза и Красногородск — Мозули. Выше я уже говорил, что в марте мы удвоили количество диверсий на дорогах и налетов на мелкие гарнизоны врага. Назову некоторые из них.

3 марта группа бойцов во главе с командиром отряда Жуковым организовала засаду на шоссе Красногородск — Опочка, вблизи деревни Кострово. Вскоре со стороны Красногородска показалась колонна автомашин. Ее встретили пулеметным огнем. Был он губительным для гитлеровцев: одна машина сгорела, остальные три свалились в кювет.

В тот же день Жуков предложил комиссару Волкову:

— Давай завернем к Ночево. Тряхнем гарнизон.

Накануне гитлеровцы установили в этой деревне небольшой гарнизон из только что набранных, частично в принудительном порядке, полицаев. Старшим был назначен немец фельдфебель.

— Полицаи там свеженькие,— ответил Николай Александрович,— необстрелянные. Лучше предложим им сдаться без боя.

Жуков согласился с комиссаром. Через агентуру был передан гарнизону ультиматум, назначен час сдачи. И... задолго до него новое «осиное гнездо» перестало существовать. Разбежались полицаи по домам и по лесу. Большинство бросили оружие.

Партизаны-разведчики (слева направо): Н. П. Иванов, Е. Е. Леонов

4 марта в засаду в сторону Латвии повел бойцов комиссар отряда «Смерть оккупантам» Антипов. Обосновалась группа на подступах к деревне Ледники. Здесь и вступила в бой с гитлеровцами, сопровождавшими автомашину, нагруженную боеприпасами. Смельчаки уничтожили легковой автомобиль вместе с офицером вермахта, более десяти солдат. Груз взлетел на воздух, машина — в щепки.

И еще одна засада. 11 марта группа бригадных разведчиков в составе А. Д. Дмитриева, Н. П. Иванова, Е. А. Тереня, С. Д. Дмитриева, Л. 3. Егорова, Н. В. Бартеньева, Г. П. Петрова, И. Г. Баранова, П. Д. Дмитриева, Н. А. Петраченко, Н. Н. Орехова и пулеметчиков из отряда «25 лет Октября» С. С. Чапкевича и Н. Н. Чапкевича под командованием П. 3. Позднякова дала бой гитлеровцам на шоссе между деревнями Малая Язвица — Пески. Это в направлении к станции Идрица. И тут нам сопутствовала удача. Из ста фашистов каждый пятый остался навечно в мозулевских снегах.

В штабе партизанского движения понимали, в сколь тяжелом положении стали мы находиться в связи с приближением к нашим районам линии фронта. Штаб усилил переброску нашим бригадам вооружения, взрывчатки, снаряжения и продовольствия. Летчиками части, которой командовал подполковник Золотов, за 15 летных ночей марта в бригады калининских партизан, действовавших в районе Себеж — Идрица — Красногородск — Опочка, было переброшено 50 пулеметов, около 100 автоматов, 406 ООО патронов для ППШ, более 2000 гранат, свыше 3600 мин, 4000 килограммов тола и другие необходимые боеприпасы. Кроме того, поступило около 1 тысячи пар холодной обуви, некоторое количество продовольствия, медикаменты и для раненых партизан 91 килограмм сахара.

91 килограмм. Мизерная цифра по нынешним временам, но тот, кто партизанил вблизи линии фронта в огненном кольце вражеской блокады, знает, что такое кружка чая с куском сахара для тяжело раненного партизана или для ребенка. А ведь ребятишек, укрывшихся в лесных лагерях (они носили название — гражданские) вместе с матерями под защитой партизан, было более тысячи.

Как правило, в обратные рейсы летчики забирали с собой тяжело раненных и сильно больных партизан. В те февральско-мартовские дни были спасены таким образом 207 наших боевых товарищей.

В засадах на дорогах мы теперь теряли меньше людей, чем летом или осенью, но ощутимы стали потери в разведке. Сказывалась высокая концентрация вражеских войск под Идрицей, Себежем, Опочкой, в соседних уездах Латвии. Тревожным ознобом сердца отзывался каждый доклад командиров отрядов о потерях. 8 марта 1944 года слушаю началыника штаба отряда имени Кирова Иванова:

— В деревне Мулдово разгромили молочно-сливочный пункт немецкой ортскомендатуры. Оборудование все уничтожено. В квадрате 00 — 68 приняли бой с подразделением противника. Фашисты потеряли убитыми более десяти человек.

Говорит Иванов словно нехотя, сам мрачнее тучи. Присутствовавшая в штабе Анастасия Васильевна Павлова не выдерживает:

— Да не тяни ты за душу, Ерофей Федорович, говори, кого потеряли.

— Степана Андреевича,— выдавливает Иванов.

— Андреева? — кричит Павлова.

— Андреева? — переспрашиваю и я, хотя и так ясно, что погиб еще один из легендарной «неуловимой восьмерки».

7 марта командир взвода отряда имени Кирова Андреев с небольшой группой своих бойцов отправился в разведку. Что-то подвело опытных партизан, и они напоролись на засаду. Врагов было раз в пять больше. Прикрывая отход группы, Степан Андреевич засел в одном из крайних домов деревни Мулдово. Фашисты окружили и подожгли его. В ответ на предложение сдаться из горящих сеней в гитлеровцев полетела граната.

А командира «неуловимой восьмерки» Алексея Васильевича Андреева мы потеряли немного раньше— в разгар зимы. И он погиб, прикрывая отход своих бойцов. Две последние гранаты в наседавших фашистов — и те в замешательстве отпрянули назад. Но пуля одного из них угодила герою в сердце. Бойцам удалось унести тело командира. Последнее «прости» мы сказали Алексею Васильевичу под грохот салюта в деревне Афанасьева Слобода. Теперь могила Андреева на братском кладбище у Томсино Себежского района — прославленного партизанского села.

Василий Михайлович Орехов, Алексей Васильевич Андреев, Степан Андреевич Андреев. Храбрейшие из храбрых. Вечная им память!

Всю вторую половину марта 1944 года мы и соседи отбивались от карателей. Удары следовали один за другим. 15—16, 22—24 марта и 27 марта. Позже от Марго я узнал, что эти удары по нашим рассредоточенным отрядам гитлеровцы называли «весенним патрулированием». Документ о целях этой экспедиции и ее план партизаны бригады Марго нашли у убитого ими фашистского лейтенанта.

Упорные бои разгорелись в районе деревни Блон- ты. Здесь удар карателей приняли на себя отряд «25 лет Октября» нашей бригады и два отряда 15-й Калининской бригады партизан под командованием Дмитрия Александровича Халтурина.

Бригада Халтурина формировалась во второй половине 1943 года, но сам комбриг повидал уже много партизанского лиха. Кадровый военный, выходя из окружения, он в декабре сорок первого повстречал на своем пути народных мстителей, да так и остался в их рядах. Командовал боевой группой, отрядом, подорвал бронепоезд, в первые дни рейда Калининского партизанского корпуса выиграл крупный бой в районе Клиновое у регулярной части вермахта, выиграл по всем правилам воинского искусства. Позже на посту начальника штаба бригады Дмитрий Александрович вместе с комбригом Бойди- ным организовал несколько удачных налетов на довольно крупные гарнизоны врага.

Но в марте 1944-го сказалось превосходство в силах карателей, и отряды Халтурина были оттеснены с рубежей обороны. Под покровом ночи отошел и отряд Ветковского из нашей бригады. 16 марта фашисты ворвались в опустевший лагерь отряда Жукова, а затем повернули в сторону расположения отрядов бригад Гаврилова и Марго.

Отходить без больших потерь, да так, чтобы каратели не приняли наш маневр за бегство, нелегко. Много умения, выдержки и отваги требовалось и от командиров, и от бойцов. Но каково было тем, кто оставался в потаенных землянках с тяжело раненными и больными тифом? У меня сохранилось письмо-воспоминание Валентины Бусовой (ныне Беловой) написанное по моей просьбе сразу в послевоенные годы. Валю оставили охранять и помогать в лечении разведчиков, которые, возвращаясь с боевого задания от линии фронта, подхватили в дороге тиф. Привожу это письмо почти полностью:

«За всеми больными тифом ухаживала бригадная санитарка Женя Лапкина, скромная, очень добросовестная девушка, моя землячка. Я ей помогала: кипятили в котле одежду тифозных, готовили пищу. Ребята молодые. Дело пошло на поправку. Пришли в себя Митя Лебедев, Яша Жагора, Ваня Ярославский, дед Минай из бригадной хозчасти и другие товарищи, чьи фамилии запамятовала. Мне нужно было со связным уходить в отряд, но тут привели в наши землянки разведчика Ивана Сергеева, раненного в обе ноги. Я замешкалась с уходом, а рано утром 15 марта к нам прибежал разведчик и сказал, что немцы на «ноге» — наступают, значит, уже в трех километрах от лагеря.

Мы с Женей быстро одели всех больных и посадили на две повозки. Торопились — иначе несдобровать. Когда проезжали мимо деревни Церьковки, попали под огонь карателей, но ничего — обошлось. Добрались до потаенных землянок на болотном островке. Разместили своих подопечных: больных — в одной землянке, раненых — в другой. Вскоре всех нас сморил сон.

Спала, как в детстве, крепко-крепко, проснулась от грохота — гитлеровцы стреляли по островку. Схватила свой карабин, выбежала из землянки, а Женя уже погрузила тифознобольных. Была на другом островке у нас еще запасная землянка. Хотела бежать за повозкой, чтобы в случае прикрыть огнем, смотрю — ползет Иван Сергеев. Не оставлять же товарища врагу на поругание и смерть. Подхватила его под мышки — потащила. А фашисты все ближе и ближе. Ну, думаю, конец. Слышу шорох сзади. Оглянулась — славная Женька ко мне на помощь ползет. Еще метров двести ползком... Когда поднялись, землянки наши полыхали огнем. Рвались гранаты.

Что делать? Бежать за своими, за повозкой — поздно, да и след каратели могут взять. Затаились в кустах. Просидели, мокрые, замерзшие и до смерти усталые, ночь. Днем встретили отбившихся от отряда партизан-латышей. Вместе с ними добрались до своих. И надо же — все живы остались. Сергеева перебросили в советский тыл самолетом».

Неустрашимость Вали и Жени в те страшные часы — она почти неосознанная — из сердечных глубин, от твердого понимания: «Так надо!»

Последний удар в марте каратели нанесла 27-го. В сохранившемся у меня донесении командира отряда Жукова сообщалось:

«27 марта 1944 года противник силою до 1000 человек, вооруженный тяжелыми минометами и пулеметами, в 9-00 предпринял наступление против отряда имени Жданова в районе дислокации — квадрат 90—80. Наступление шло с трех сторон — северной, восточной и южной. С западной стороны была устроена засада. В результате 40-минутного боя отряду удалось выйти из окружения».

Вот так лаконично и скромно в донесениях. А на деле? Отряд только что расположился на отдых. Накануне вечером командир Жуков и комиссар Волков водили бойцов в налет на полицейский гарнизон в селе Богородицком. Возвращаясь после разгрома очередного «осиного гнезда», пришлось иметь боевое столкновение в районе деревни Березица с запоздавшей вражеской подмогой разбитому гарнизону. Подрывная группа отряда в это же время была на минировании дороги на шоссе Опочка — Себеж.

И вот вместо отдыха — бой в окружении, когда на каждого бойца 5—б гитлеровцев.

Сила прорыва. Она — производное многих факторов. Постоянная разведка и хорошо организованное охранение лагеря не позволили карателям застать партизан врасплох. Несдобровать бы отряду, если бы командиры не разгадали замысла противника навязать партизанам прорыв в сторону леса. И конечно, неукротимость духа, отвага.

А ведь каратели поначалу уже торжествовали победу. С их стороны раздавались крики: «Сдавайтесь или всем капут!» При сближении автоматчики старались стрелять по ногам — нужны, видимо, были гитлеровцам пленные для получения сведений о партизанских лагерях.

Прорвался отряд. И раненых спасли — спрятали в болоте. Ночью Зина Плюскова переправила их в себежские леса.

|  |

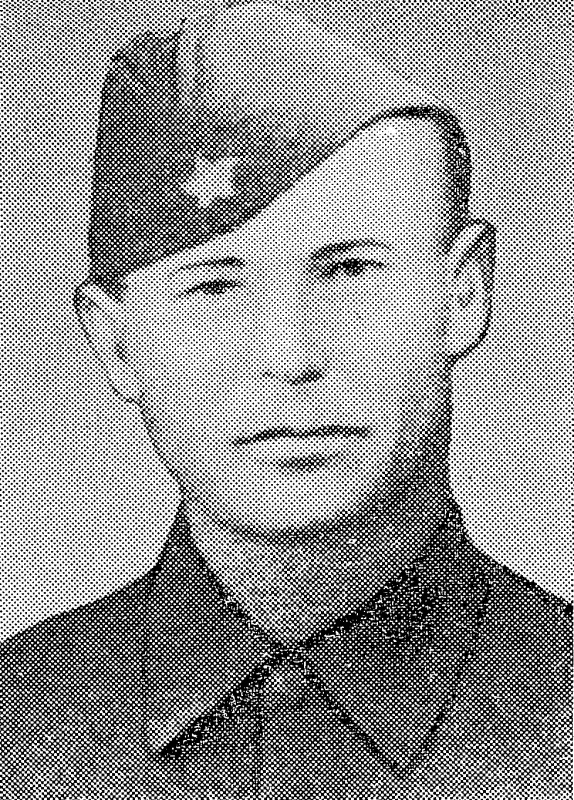

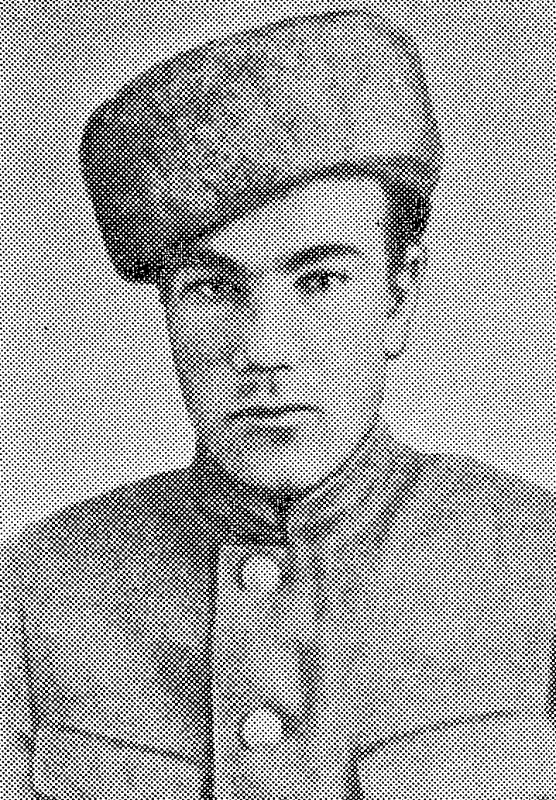

| С. А. Андреев - командир взвода | В. П. Клинаев - фельдшер отряда |

В тех боях был тяжело ранен военфельдшер Василий Клинаев — ветеран бригады. Досрочно окончив фельдшерскую школу, Василий ушел на фронт в составе добровольческого коммунистического полка. . Попал в плен. Дважды бежал от гитлеровцев. Первый раз выпрыгнул из железнодорожного эшелона с военнопленными, но был пойман и зверски избит. Второй побег удался. Скрывался у крестьян- белорусов. Здесь судьба и свела его с лейтенантом Лебедевым, формировавшим партизанскую бригаду «На запад». У нас он как специалист пользовался авторитетом, участвовал во многих боевых операциях. Бойцы, несмотря на молодые годы Клинаева, называли его уважительно: товарищ доктор. Нам вскоре удалось эвакуировать Василия на Большую землю. Ныне Василий Павлович Клинаев — заслуженный врач РСФСР. Живет и работает в Саратовской области.

Нельзя еще раз не сказать о наших медиках доброе слово. На смену метелям в апреле пришла сне- жица — весенняя талая вода. По народному поверью она возвращает силы. Все это так, но раненые наши находились на болотных островках, там же таились жители сожженных врагом деревень. Холод и отсутствие хорошей обуви вызвали вспышку заболеваний, участились случаи тифа и малярии.

Самоотверженно наши доктора, фельдшера, медицинские сестры и санитарки боролись за жизнь бойцов. Медикаментов не хватало. Присылали их из советского тыла немного. Выручали подпольщики из населенных пунктов, где стояли гарнизоны противника. Доставали всякими правдами и неправдами. Шло изготовление разных настоев и микстур и кустарным способом из корней лекарственных трав, коры, сушеной ягоды. Как-то иду с адъютантом и двумя автоматчиками к отряду Ветковского — навстречу группа бойцов. Вооружены, но в руках какие-то мешочки, лукошки. Спрашиваю у старшего:

— Куда посланы?

— Заниматься журавлиной работой,— улыбается командир.

— Какой-такой журавлиной? — не понял я.— Что за шутки?

— Идем по приказу комиссара отряда собирать клюкву для санчасти,— отрапортовал сержант и, не сдержав официального тона, добавил: — Говорят, товарищ комбриг, из-под снега она сверхлечебная.

Через руки нашего медперсонала прошло только тяжело раненных около полутораста человек. Смертность не превышала двух процентов. А сколько ран пришлось перевязывать в бою, скольких людей лечить в гражданских лагерях от навалившихся болезней. Кто это сосчитает! В дни войны не было принято говорить о клятве Гиппократа, да вряд ли про этого выдающегося врача и естествоиспытателя древнего мира знали наши медсестры и санитарки. Но все они поступали так, как того требует клятва на верность священному долгу целителя-врача. И за это наше партизанское спасибо тогда, сейчас и на будущие времена хирургу В. П. Щелкуновой, военным фельдшерам Е. А. Башкирову, Н. Ф. Брюхову, Р. Ф. Габайдуллину, П. Е. Сафонову, медицинским сестрам А. И. Морозовой, А. Н. Наумовой, 3. Д. Егоровой, А. М. Никитиной, бесстрашным санитаркам Н. М. Захаровой, М. Г. Григорьевой, К. Г. Зуйковой, Л. М. Карузиной, М. С. Лой, С. Д. Муравьевой, Т. К. Крестьянской, В. П. Зотчик, Е. Р. Кругляковой и другим медицинским работникам бригады.

Каждая новая карательная экспедиция уменьшала число жителей деревень Красногородского и Сб- бежского районов. Зато возрастало население лесных лагерей. До трех тысяч женщин, стариков, подростков и детей размещалось в лагерях «Митрин остров», «Гора Камениха», «Черная речка», «Волчьи ямы», «Костино поле», «Яблочкино». Главной хозяйкой по «расквартированию» у нас была А. В. Павлова — член Красногородского подпольного райкома партии. Действовала она энергично, поступала справедливо. Ее слушались и старые и малые.

Лагеря, как правило, устраивались в труднодоступных для врага местах. Например, лагерь «Митрин остров» был расположен на островке площадью в один гектар, окруженном малопроходимым болотом. С целью маскировки верхушки крупных деревьев на нем были подрезаны. Строго соблюдались правила топки печей. Проходы и выходы к лагерю осуществлялись не одной дорогой, а мелкими тропами. На высокой ели находился наблюдательный пункт. Дежурство на нем неслось круглосуточно.

Охраняли «Митрин остров» юные бойцы, именовавшие свою группу громко и солидно: взвод охраны. Храбрые подростки Сергей Дубровин, Николай Дубков, Иван Андреев, Аня, Вася и Иван Барабаш- кины, Иван Борисов и другие «орлята» — всех фамилий их уже не помню. Командовал ими шестнадцатилетний Юра Зубков, тот самый парнишка, что вместе с отцом прибыл в наше распоряжение в первые дни прихода бригады в междуречье. Ребята были хорошо вооружены. Они не только охраняли лагерь, но и ходили в разведку.

Население гражданских лагерей всецело жило жизнью нашей бригады. Женщины выпекали хлеб для отрядов, шили белье из парашютного полотна, стирали, топили землянки-бани. За порядком в лагерях следили несколько человек, которым была предоставлена немалая административная власть. За всякое нарушение штаб бригады взыскивал с них. Ну, а они, в свою очередь, не давали спуску нарушителям порядка. Одним из таких «лагерных комендантов» был участник гражданской войны И. М. Прокофьев. До войны Иосиф Матвеевич работал участковым милиционером, и, надо сказать, его профессиональная привычка блюсти железный порядок была очень кстати. Любую мелочь подмечал. Бывало развесят женщины свое немудреное бельишко на. деревьях после стирки, а Прокофьев тут как тут, шумит:

— Вы, что, сороки-белобоки, воздушных разбойников приманиваете. Хотите под арест попасть?

Иному нарушителю приходилось ночь-другую провести в холодной бане. Это за мелочь, за больший проступок наказывали строже.

В апреле стало в лагерях очень тяжело с питанием. Запасы поистощились. Выходить жителям на пепелища родных деревень, чтобы вырыть спрятанные в ямах продукты, было почти невозможно — свирепствовали каратели. Особо большая нужда была в соли и жирах. И тогда комиссар бригады предложил:

— Давай-ка, Николай Михайлович, попросим помощи у латышей. Самсон сейчас, кажется, кое-чем располагает.

— А разведданные у тебя верные? — шутливо спросил я у Романова.

— Абсолютно,— в тон мне ответил Павел Гаврилович.

И вот мы в пути. Апрель набирает силу. Снег еще цепко держится за вывороченные пни, пластами лежит в ложбинках. Лошади часто идут по весело журчащей весенней воде. А на душе невесело. По всему видно, фашисты вот-вот обрушат на наши отряды новую карательную экспедицию. Масштаб ее, очевидно, превзойдет все остальные. А у нас возможности для маневра ограничены.

Мои думы подтвердил и Вилис Петрович Самсон. Принял он нас хорошо. На нашу просьбу ответил:

— О чем разговор. Поделимся. Соль есть. Жиры найдем — потрясем кое-кого из той породы людей, о которых русская пословица говорит: «В бок не двинешь, так и с места не сдвинешь».

Самсон командовал в это время 1-й Латвийской партизанской бригадой. Штаб Самсона тоже располагал данными о готовой к выходу новой карательной экспедиции.

Весеннее половодье, необходимость охранять мирных жителей, лишенных крова и хлеба, создали дополнительные трудности для отрядов. Однако политико-моральное состояние бойцов бригады не снизилось. В этом была большая заслуга коммунистов и комсомольцев. Ряды отрядных партийных и комсомольских организаций к весне 1944 года пополнились боевым народом. 101 коммунист, 270 комсомольцев- немалая сила. И она давала себя знать. Прежде всего, конечно, в боевых делах. Каждый вступающий в те дни в партию или комсомол знал: воевать он теперь обязан лучше, с него должны брать пример другие. Бывший подрывник отряда «Смерть оккупантам» Виктор Михеенко вспоминает:

«Мне не было полных шестнадцати лет, но я уже не раз ходил на боевые задания. Командир нашей подрывной группы Володя Кирьянов хвалил меня, и я думал, что достоин стать комсомольцем. Подал заявление. Заседал комитет на лесной опушке. Члены его сидели на пнях и были такими строгими и все такие боевые по делам, что я сдрейфил — решил: не примут. Приняли, а напутствие дали такое: «С сегодняшнего дня ты, Виктор, двужильный. Будешь первым в бою, неунывающим в походе, последний сухарь пополам с товарищем».

Поначалу пятнадцатилетнего паренька из деревни Яшково Идрицкого района Витю Михеенко не хотели брать в партизаны, советовали подрасти. Упрямый подросток отправился вслед за бригадой. Шел 30 километров, и тогда командирское сердце дрогнуло... Став комсомольцем, Михеенко точно следовал наказу, полученному на опушке леса. Позже храбро воевал в рядах армии, был танкистом в прославленной Кантемировской дивизии. Закончил войну в Праге коммунистом. Вот она, славная боевая юность!

Коммунистам и комсомольцам было тоже с кого брать пример. Политруки взводов И. Я. Порядин, Юрий Якимов, Вера Ганюшкина, Н. Я. Ерофеев, Я. Тереня, С. Ф. Иванов, И. А. Тучинский, И. Красиков, Н. Ф. Прищепов, А. П. Захаров, П. Е. Гришанов — что ни фамилия, то неустрашимый человек... Шел бой с апрелковским гарнизоном врага. В какой-то момент дрогнули ряды атакующих партизан под яростным пулеметным огнем. И тогда раздался звонкий голос вожака комсомола Веры Ганюшкиной:

— За мной, ребята!

Девушка первой бросилась к зданию, где засели пулеметчики.

Таких примеров много в боевой летописи бригады.

Ни снежные, ни свинцовые метели не могли прекратить большую политико-массовую работу наших коммунистов и комсомольцев в деревнях, которые еще не были сожжены дотла карателями, в крупных населенных пунктах, где стояли гарнизоны врага. Сводки Совинформбюро, переписанные на обрывках бумаги, наши листовки и листовки штаба партизанского движения часто появлялись там, звали к со противлению. На какие только ухищрения не шли наши агитаторы. Сауликова и ее помощники вписывали наиболее важные сообщения из советского тыла в статьи фашистской газетенки, которая вывешивалась во многих видных местах Красногородска, Мозулей и в других населенных пунктах. Радовались блюстители «нового порядка» тому, что жители проявляют большой интерес к их печатному слову. Не сразу разгадали «междустрочный секрет» партизанской агитации.

А она была действенной. Тому подтверждение — создание новой подпольной группы в самом Красногородске (Василий и Владимир Тарасовы, Юрий Вальковский и другие), переход в бригаду группы польских военнопленных во главе с Тадеушом Гонсировским, работавших на строительстве новой ветки железной дороги, 18 солдат-латышей из 327-го дорожно-строительного батальона. Стали не редки случаи добровольной сдачи в плен солдат-немцев. Один из таких солдат — двадцатилетний Ганс, в прошлом рабочий, попросил доверить ему оружие и несколько раз участвовал в боях против гитлеровцев. Ганс был храбрым партизаном и отменным шутником. Когда гремели последние залпы партизанских автоматов на старой латвийской границе, ему доверили отвести несколько десятков пленных на сборный пункт к Опочке. По дороге Ганс заставил их разучивать «Катюшу». К концу пути они хотя и не очень стройно, но довольно старательно выводили: «Расцветали яблони и груши...»

Улучшилась, стала более конкретной и оперативной политработа в отрядах и боевых группах. Комиссары Волков, Федоров, политрук Порядин, комсомольские активисты Сауликова, Якимов, Орлова и другие товарищи почти всегда провожали (если сами не уходили с группой) бойцов на боевое задание напутственным словом. Вернувшихся в лагерь подрывников и разведчиков информировали о последних известиях, принятых по радио. На вооружении политработников были и хороший рассказ из истории Родины и, конечно, песня. Особенно любили слушать бойцы рассказы Ерофея Федоровича Иванова о партизанских боях в Сибири, в которых прошла его боевая молодость в годы гражданской войны.

Трудно ответить на вопрос, кто и когда подобрал слова песни «Мать и сын», часто звучавшей в землянках. Немудрые слова ее повествовали о встрече парня с матерью на пепелище родного села, сожженного фашистами. Сжималось невольно сердце от слов:

Вышла откуда-то старая мать:

— Где же, сыночек, тебя принимать?

Немцы-враги все забрали, сожгли,

Настю, невесту твою, увели.

Последние слова песни рассказывали о решении парня уйти в партизаны. И это было понятно, близко сердцу и слушателей и исполнителей:

Ловко прилажен походный мешок,

Свежий хрустит под ногами снежок.

Вьется и тает махорочный дым,

Тропой партизанской к друзьям боевым.

На мотив известной песни «Сотни юных бойцов» пели в наших отрядах песню «Месть», которая начиналась словами:

Под лозиной густой партизан молодой

Притаился в засаде с отрядом.

Под осенним дождем мы врага подождем,

Уничтожим фашистского гада.

Популярны были песни «Кубанка», «Женька». Звучали и принесенные из-за линии фронта «Синий платочек», «Темная ночь». Оттаивали сердца от песни, горе, невзгоды и тяготы походной жизни как-то отодвигались на второй план.

В. А. Ершов - командир группы

Конец первой недели апреля принес в наши лагеря весть о выступлении карателей против бригады Лисовского и других партизанских формирований, находившихся в лесах в южной части Себежского и Идрицкого районов. Одновременно узнали мы о бомбежке вражеских гарнизонов в Опочке и Идрице советскими самолетами. Мы в эти дни провели несколько удачных диверсий на коммуникациях врага. Группа партизан отряда имени Жданова (командир В. А. Ершов) на шоссе между гарнизонами противника в деревнях Малиновка и Кременцы сняла полевой провод связи протяжением в три километра. Отряд «Смерть оккупантам» под командованием И. П. Рожко устроил засаду на дороге к Латвии. Из противотанковых ружей и пулеметов была обстреляна вражеская колонна. Три машины были уничтожены. Фашисты большими силами устремились преследовать партизан, но отряд, не понеся потерь, растворился в ближайшем лесу.

Числа 13 или 14 апреля в сопровождении Георгия Самоучкина я отправился в урочище Лоховня. Стоял теплый день, но тучи, из-за которых время от времени показывалось солнце, были серо-грязными. Впереди нас громыхнуло.

— Пушки бухают,— встрепенулся задумавшийся Георгий.

Я прислушался. Опять и опять громыхнуло.

— Нет, Жора. Не канонада, а первый весенний гром.

Да, это был гром, необычный для апреля. Под его раскаты мы и прибыли в «партизанскую столицу» Лоховню. У Марго застали Бойдина. От него узнали название готовящейся новой карательной экспедиции. Гитлеровцы закодировали ее под именем «Пасхальная»— приближался религиозный праздник пасха. Спросил у Федора Тимофеевича:

— Откуда название известно?

Бойдин рассмеялся:

— На бронированном хорьхе сам комендант Опочки в бригаду заезжал. Сказал — капут нам.

— Поэтому и дрожишь как осиновый лист,— пошутил Марго.

— Жрать хочу, Володя. В желудке у меня все волки Лоховни зубами лязгают.

— Потерпи. Сейчас распоряжусь — принесут котлетку из конины.

— Нох айне.

— Чего? — не понял Марго.

— Еще одну,— перевел Бойдин,— соображаешь: одну и еще одну.

В бригаде Марго зарезали несколько лошадей. Угощая нас котлетами, Владимир Иванович рассказывал, какой бой пришлось из-за этого выдержать с членом бюро Себежского подпольного райкома партии Павлом Силантьевичем Васильевым, в чьем ведении были партизанские комендатуры. Оно и понятно: приближалась посевная страда. А какая пахота без лошадей.

Ранним солнечным утром 16 апреля разразилась самая большая в 1944 году свинцовая метель в нашей округе, продолжавшаяся четверо суток. Началась она градом бомб на Лоховню и некоторые другие базы бригад Бойдина, Гаврилова, Карликова, Бабакова и Халтурина. Бомбежке и пулеметному обстрелу подвергались и деревни партизанской зоны. Вражеские самолеты поднимались в воздух с идрицкого аэродрома и шли волна за волной. Затем двинулись каратели общим числом до 10 тысяч человек, с артиллерией и танками.

В наиболее трудном положении оказались бригады Марго, Бойдина, спецотряд Гришмановского, отряд Либы из бригады Гаврилова. Карателям удалось овладеть несколькими партизанскими лагерями, нарушить связь между многими отрядами. Противник настолько был на этот раз уверен в успехе, что в штаб охранных войск командующий экспедицией отправил радиограмму: «1400 партизан окружены плотным кольцом в районе Матвеево, Городище, Фетьково. 17.4 окруженные партизаны будут уничтожены». Это хвастливое заверение было перехвачено и дешифровано в штабе нашего фронта в конце первого дня «Пасхальной».

Критическое положение создавалось для нас у реки Веть, К вечеру 16 апреля в районе брода сосредоточилось не менее тысячи человек. Отряды Марго, один из отрядов Халтурина во главе с комбригом, партизаны других бригад, в том числе группа подрывников (старший Валентин Ершов) нашей бригады, партизанский госпиталь, эвакуированный из Лоховни,— все это нужно было переправить через студеную Веть. Переправлялись с боем. Каратели вскоре пристрелялись к броду. Не всех досчитались в отрядах после ледяной купели. Раненых, не сумевших преодолеть водную преграду, каратели зверски добили.

Переправившиеся через реку партизаны углубились в большие болота. Мокрые с ног до головы, отсиживались на островках и на кочках. Строжайший приказ запрещал разводить костры, курить, перекликаться. Непроглядную ночь расчерчивали во всех направлениях трассирующие пули, на берегах реки взлетали в небо ракеты. Беспрестанно строчили пулеметы.

Из кашей бригады бой с карателями вел отряд Ветковского в районе южнее деревни Блонты, Фашистов было около 800 человек с минометами и артиллерией. Рядом отбивали натиск карателей бойцы бригады М. П. Карликова. Эта бригада была сформирована из бойцов 8-й Калининской бригады, разбитой карателями весной 1943 года в Кудеверском районе. Соединение небольшое — чуть свыше 200 человек.

Остальные наши отряды находились в северной части Красногородского района и в зону активных действий экспедиции не попали. Тяжелые испытания выпали на долю большой группы бойцов из отряда имени Кирова. Группа под командованием лейтенанта Павла Петрова, возвращаясь издалека в лагерь, выдержала неравный бой с гитлеровцами, израсходовала все боеприпасы, а на подступах к лагерю вечером обнаружила карателей. Об экспедиции Петров и его товарищи не знали.

В разведку пошли четверо: фельдшер Аркадий Ярдаков, пулеметчик Станислав Воронков, разведчики Василий Соколков и Эдуард Сипченко. Ребята отдали им последние патроны. Не прошло и двадцати минут, как послышалась перестрелка, взрывы гранат... Идти в лагерь с одним холодным оружием Петров не решился. Стали ждать возвращения разведки.

Вспоминая ту страшную ночь, Павел Петрович проживающий ныне в городе Холм, пишет:

«Лишь на рассвете вернулся Сипченко. Он рассказал: Ярдаков и Соколков убиты, Воронков ранен лагерь взорван и сожжен, каратели ушли. Мы направились к лагерю. По дороге нашли обезображенное до неузнаваемости тело Ярдакова. Рядом валялись окровавленная медицинская сумка и наган без единого патрона. По куче автоматных гильз обнаружили место, где принял бой Соколков, но трупа нигде не было. Можете представить нашу радость: в лагере нас встретил верхом на лошади Василий. Раненный в обе ноги, он отполз в кусты, а когда каратели ушли — поймал лошадь, бродившую по опустевшему лагерю. Вот они, настоящие герои нашего далекого прошлого: Ярдаков, Соколков, Воронков, Сипченко. Вчетвером дрались против сотни врагов».

К этому эпизоду следует добавить: по моему приказу группа Петрова, пополнив боеприпасы, через несколько часов вступила в бой. От населенного пункта Ровно двигалась колонна карателей — около 300 солдат. Нужно было задержать ее. Петров с 60 бойцами сделал засаду в районе кладбища. Гитлеровцам удалось окружить партизан. Кольцо стало ежи- ! маться. Худо пришлось бы ребятам, но в это время | с тыла по карателям был открыт сильный автоматный огонь. Это на выручку подоспели партизаны бригады Самсона. Гитлеровцы не выдержали боя и отошли.

Четверо суток полыхали пожары. Каратели, преследуя маневрирующие отряды партизан, уничтожали на своем пути деревни, хутора, лесные лагеря. Захваченных стариков, детей, женщин загоняли в сараи и, облив их бензином, поджигали. Только в Себеж- ском районе в те дни фашисты расстреляли и заживо сожгли более 260 жителей, из них 50 детей, угнали с собой около 600 человек.

Карателям удалось обнаружить лесной лагерь жителей деревень Машнево и Ноглово. Часть из них фашисты загнали в большую землянку, вырытую в горе Камениха, набросали соломы у входа и зажгли ее. Тех, кто пытался выскочить из огня, кололи штыками, добивали ножами. Остальных жителей погнали на поляну под пулеметный огонь. Чудом спаслись девочки-подростки Катя и Зина Борисовы. Раненные, они притворились мертвыми. От них мы и узнали подробности этой трагедии.

Так же зверски поступили каратели и с жителями деревни Репшино. Пулеметный огонь скосил всех. Уцелела лишь одна семья — Татьяна Григорьева и ее трое малолетних детей. Землянка их была очень маленькой. Один из карателей пытался просунуться в дверь — не получилось. Тогда другой в трубу землянки бросил гранату. К счастью, она не взорвалась.

19 апреля каратели окружили деревню Бараново Красногородского района. Вытолкав из изб 27 стариков и подростков на площадь, потребовали сказать, кто в деревне связан с партизанами. Все молчали. Офицер повторил приказ. Опять молчание. Предводитель карателей злобно выкрикнул:

— Жечь!

Запылали избы. Не сразу поняли запертые в сарай жители, какая смерть с нечеловеческими муками их ожидает. Но вскоре дым заполонил постройку. Более сильные ринулись к двери. Сломали засов, но на улице попали под автоматные очереди врага. Из 27 мужчин спаслось 7. Двое из переживших этот кошмар здравствуют и ныне. Николай Алексеевич Алексеев, рабочий совхоза «Калининский», и Михаил Федорович Федоров, колхозный пенсионер — живые свидетели зверств немецко-фашистских захватчиков.

«Пасхальная» карательная экспедиция не достигла главной цели. Основные силы калининских партизан сохранились, и в мае их боевые группы обрушили новые удары на коммуникации врага.