Вараксов Н. М. Дымные зори

В книге рассказывается о боевом пути 10-й Калининской партизанской бригады, бойцы и командиры которой в течение полутора лет вели мужественную борьбу в тылу -немецко- фашистских войск на территории западной части Калининской области (в ее довоенных границах).

Адресуется широкому кругу читателей.

Издательство «Московский рабочий», 1982 г.

|  |

Благороднейшие граждане Отечества. Так назвал партизан человек мудрый и глубоко уважаемый народом— Михаил Иванович Калинин.

О партизанах Великой Отечественной войны написано много документальных повестей, научных трактатов, воспоминаний. И это закономерно. По своей масштабности, социальной и нравственной значимости битва советского народа с ударной силой империализма — германским фашизмом — являет собой целую эпоху. В ее летописи партизанское движение — золотая страница. Вечно в памяти живущих и грядущих поколений будет храниться борьба народных мстителей, полная людского горя и гнева, неимоверных трудностей и подвигов, крови и радости победы над врагом.

Фашистская клика, планируя вторжение в Советский Союз, захват его территорий, рассматривала подавление отдельных партизанских действий как чисто полицейскую, карательную акцию. Однако размах народной войны в тылах оккупационных войск опрокинул эти расчеты. Анализируя положение на фронте и в прифронтовой зоне осенью 1943 года, один из столпов вермахта Йодль вынужден был признать, что действия советских партизан, особенно на коммуникациях «очень отрицательно сказались на ведении операций».

Партизанские бригады и отряды отважно и умело действовали не только на артериях войны — дорогах. Они громили фашистские гарнизоны, уничтожали представителей насаждаемого гитлеровцами «нового порядка», спасали население оккупированных территорий от угона в рабство — в неметчину.

Выли партизаны, как правило, неуловимы. «Преследовать их значило бы гоняться за ветром, а окружать их было бы то же, что стараться удержать в решете воду». Эти примечательные слова, обращенные некогда английским писателем Вальтером Скоттом в адрес храбрых испанских герильеров, в полной мере относятся к партизанам Великой Отечественной войны.

Я познакомился и подружился со многими из них, когда летом 1942 года приказом Военного совета 4-й ударной армии меня неожиданно отозвали из родного полка и назначили начальником оперативной группы по руководству партизанским движением, а спустя год — начальником штаба партизанского движения Калининской области. К тому времени Себежский, Идрицкий, Пустошкинский и другие западные районы Калининской области представляли собой арену непрерывных партизанских действий. Успешно воевали у старой государственной границы и на белорусской земле, в районе Россон, Освеи и Дриссы, партизанские бригады под командованием Алексея Михайловича Гаврилова, Владимира Ивановича Марго, Федора Тимофеевича Бойдина, Петра Васильевича Рындина. Осенью 1942 года несколько бригад калининских партизан, сведенных в партизанский корпус, совершили кратковременный рейд по оккупированной территории области. Его бойцы провели 56 открытых боев с охранными войсками и подразделениями вермахта. Разгрому подверглись 8 фашистских и 5 полицейских гарнизонов. Под откос полетело 52 воинских эшелона врага.

В октябре 1942 года, обращаясь к населению оккупированной советской территории, Центральный Комитет ВКП(б) призывал: «Раздувайте пламя всенародного партизанского движения!» Калининский обком партии, командование фронта создают в это время новые формирования народных мстителей и посылают их в районы, где партизанские костры пылали еще не повсеместно. Одним из них стала бригада «На запад», впоследствии известная как 10-я Калининская партизанская бригада.

С нею ушел за линию фронта и великолучанин Николай Вараксов, получивший боевое крещение и закалку еще летом 1941 года, участвуя в борьбе с гитлеровцами на подступах к городу Великие Луки — стратегически важному железнодорожному узлу на дорогах к Москве.

Бригада «На запад» развернула боевые действия в первые дни 1943 года. Район ей достался не из легких. Междуречье. Это вблизи шоссе Ленинград — Витебск — Киев, где под него подбегают две реки — Исса и Синяя. Район на большом протяжении прилегает к Латвии, на границах которой гитлеровцы вкупе с их пособниками из лагеря буржуазных националистов устроили кордон с большим количеством гарнизонов.

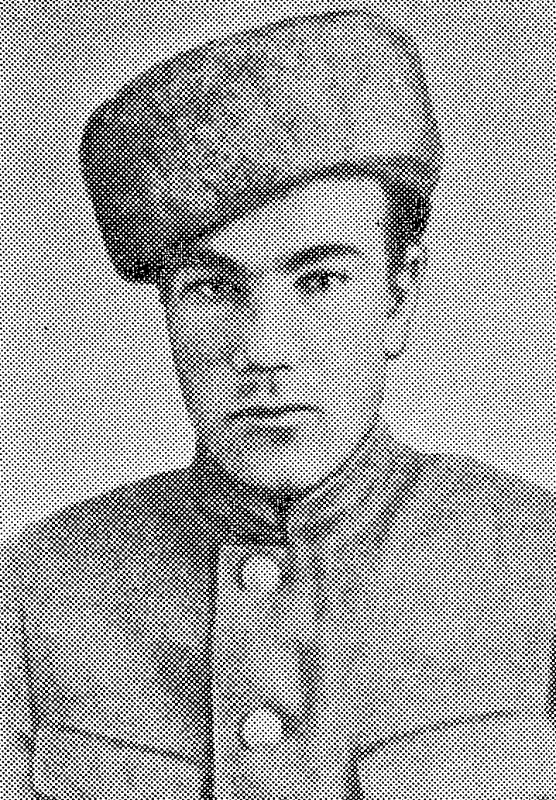

В одном из первых крупных боев комбриг старший лейтенант Михаил Арсентьевич Лебедев был сильно контужен. По решению подпольного Красногородского райкома партии командование бригадой принял Николай Михайлович Вараксов.

10-я Калининская полтора года сражалась во вражеском тылу. Ее отряды штурмовали фашистское осиное гнездо в Сутоках, участвовали в операции «Рельсовая война», отбивали карательные экспедиции гитлеровцев, оперативно и масштабно помогли частям Советской Армии в дни летнего наступления в 1944 году в направлении на Прибалтику.

Об этих боях, о тех, кто дрался с ненавистным врагом, жизни не щадя, рассказывает Н. М. Вараксов в своих воспоминаниях. С большой душевной теплотой повествует он о подвигах боевых товарищей. Это люди, крепко стоящие на земле. Они горячо любят советскую Родину и, несмотря на все жестокое, через которое довелось им пройти, не потеряли отзывчивость, доброту сердца, чувство юмора.

Картины партизанской жизни, рассказ автора о боях, походах, потерях и победах правдивы. Это свидетельствую как человек, в чьи руки стекались в те огненные дни донесения, разведданные и другие материалы о действиях 10-й Калининской и других партизанских бригад. Вараксов как командир был смел в суждениях, решителен в боевой обстановке, лично храбр.

Успехи партизан были бы немыслимы без активной поддержки со стороны населения всего оккупированного края. В авторское повествование органически вплетены материалы о красногородских подпольщиках, приведены яркие примеры помощи партизанам со стороны местных жителей от подростков до глубоких стариков. Все это впечатляет и волнует.

В тылах фашистских армий группы «Север» действовали спецгруппы штабов советских войск, органов госбезопасности и штаба партизанского движения. Контакты между их командирами и командованием партизанских бригад были необходимы и полезны. Комбриг 10-й часто и успешно взаимодействовал со спецгруппой «Гонтарь». Под этим именем у нас в штабе был закодирован разведчик, в прошлом пограничник, Петр Васильевич Бобрусь.

Конечно, мемуары есть мемуары — человек пишет о том, что знал, видел, пережил, помнит. Но иной материал (описание боя, обстановки перед ним и после) не грех, как это сделал автор книги, сверить с документами архивов. Правдивость воспоминаний от такой сверки только выигрывает.

Партизанская борьба в тылу врага — выдающийся подвиг. Рассказы о нем помогают нам в историческом самопознании, укрепляют ощущение причастности к судьбе и славе нашего великого народа.

С. СОКОЛОВ, бывший начальник штаба партизанского движения Калининской области

Идем на запад

Человек борется тем, за что держится, во что верит, тем и бьет.

Михаил Пришвин

Дверь распахнулась, и вместе с клубами студеного воздуха в избу стремительно вошел комбриг. Снимая полушубок, спросил:

— О чем задумался, Николай Михайлович?

— Да так. Вроде бы и ни о чем,— ответил я.

— Не годится,— усмехнулся комбриг.— В новогоднюю ночь мечтать надо, не грех и пожелать чего- нибудь особенного.

— За желанием дело не станет. Оно имеется.

— Какое?

— Такое же, как и у тебя,— поскорее добраться до Синей.

— А ты угадал,— невесело ответил комбриг.

— Угадать легко. Спроси любого бойца — у всех одно в мыслях: скорей бы уж.

...Река Синяя. Совсем недавно попали мне на глаза строчки из стихотворения Владимира Туркина:

Может, воин шел с Чудо-озера,—

Речка взгляд его приморозила.

Дай ты силы мне, дай мне доблести,

Речка Синяя в Псковской области.

Вот к этой речке Синей и были обращены наши мысли в канун нового, 1942 года. Мы шли к ней и ночью и днем, добрых полмесяца. Только в отличие от воина с Чудо-озера двигались с противоположного направления. Пробирались глухими тропами. Пробивались сквозь снежные заслоны. Обходили крупные фашистские гарнизоны. 31 декабря остановились на отдых в лесной деревушке Себежского района, граничившего с Латвией.

Мы — это небольшая бригада калининских партизан с символическим названием «На запад». И район боевых действий был нам определен самый запад- ный в Калининской области — Красногородский, Бригаде предстояло «обжить» его, оседлать дороги, ведущие в Латвию и к стратегически важной коммуникации— Ленинградскому шоссе. В те дни войска Ленинградского и Волховского фронтов вместе с моряками Краснознаменного Балтийского флота готовили (мы тогда об этом, конечно, не знали) операцию «Искра». Главным результатом ее, как известно, стал прорыв блокады города Ленина, продолжавшийся почти 900 дней.

В этот успех внесли свой вклад и калининские партизаны. Они активизировали боевые действия, хотя и далеко от Ленинграда, зато у важнейших дорог к нему. Глухой осенью 1942 года в тылах фашистских армий группы «Север» рейдировал 1-й корпус калининских партизан. Он нанес удары по коммуникациям и гарнизонам врага и вызвал к жизни новые партизанские формирования. Тогда и родилась наша бригада.

Основание бригаде положила небольшая группа энергичных и мужественных людей под командованием старшего лейтенанта коммуниста Михаила Арсентьевича Лебедева. Смело появлялись они в населенных пунктах Идрицкого, Себежского и Невельского районов Калининской области, в белорусских деревнях. И везде находились добровольцы. Лебедев и его товарищи проводили и мобилизационную работу. Будучи уполномочены органами Советской власти, они призывали на военную службу тех, кто в силу различных обстоятельств не попал в Красную Армию в первые недели войны, а также выявляли красноармейцев, отбившихся от своих частей при выходе из окружения. «Выполняем функции райвоенкоматов»,— полушутя, полусерьезно говорил, Лебедев юному партизану-пулеметчику Вале Ершову, сопровождавшему его в таких походах.

В округе действовали каратели. В таких условиях уход в партизаны одного из членов семьи подвергал смертельной опасности всех оставшихся. И все же группа Лебедева медленно, но уверенно росла. У каждого, кто вливался в нее, был свой счет к оккупантам, у некоторых уже и боевая строка в партизанской биографии.

...Шестнадцать лет исполнилось Вале Бусовой в 1941 году. Росла Валя без матери. Училась в школе. Бойкая, смышленая, до любой работы охочая. Радовался Николай Иванович, глядя на дочь. Не без гордости говорил соседям: «А Валюшка моя — что те парень. Ко всему руки доходят».

Гордилась и Валя отцом — честным, трудолюбивым... И вот стоит она, прижав к себе маленького братишку, и страшной болью в сердце вонзается свист резиновых дубинок. Они градом сыплются на отца. «Где спрятано красноармейское оружие?» — кричит разъяренный гитлеровец... Смотрела Валя на отцовскую кровь, и в груди закипало неведомое раньше чувство. Имя ему было ненависть. Оно и определило дальнейшую жизнь девушки. Распространяла в родной деревне сброшенные с самолета советские листовки, ходила по заданию разведчиков рейдирующего корпуса в село, где стояли фашистские гарнизоны.

Вместе с подругой Зиной Плюсковой приняла Валя боевое крещение у озера Язно, где бойцы партизанского корпуса вели упорный бой с полевыми войсками гитлеровцев. Бусова и Плюскова стали первыми партизанками в формируемой бригаде.

У Вали и Зины — боевая строчка в биографии, а у Ерофея Федоровича Иванова — страница, да не одна. В рядах 445-го Себежского стрелкового полка воевал он против солдат германского кайзера в первую мировую войну. Командуя взводом в частях Красной Армии, сражался против полчищ Колчака. Попал в плен. Бежал из-под расстрела. Партизанил в лесах под Иркутском.

Не думал Ерофей Федорович, завершая пятый десяток жизни, что опять придется брать в руки оружие, но, когда гитлеровцы появились вблизи деревни Комлево, где жила его семья, припрятал брошенную кем-то винтовку. Цену оружия пожилой прораб Идрицкого леспромхоза хорошо знал. В мае 1942 года он стал бойцом в группе местных партизан, организованной командиром Красной Армии Родионом Охотиным, а в октябре перешел в бригаду «На запад».

|  |

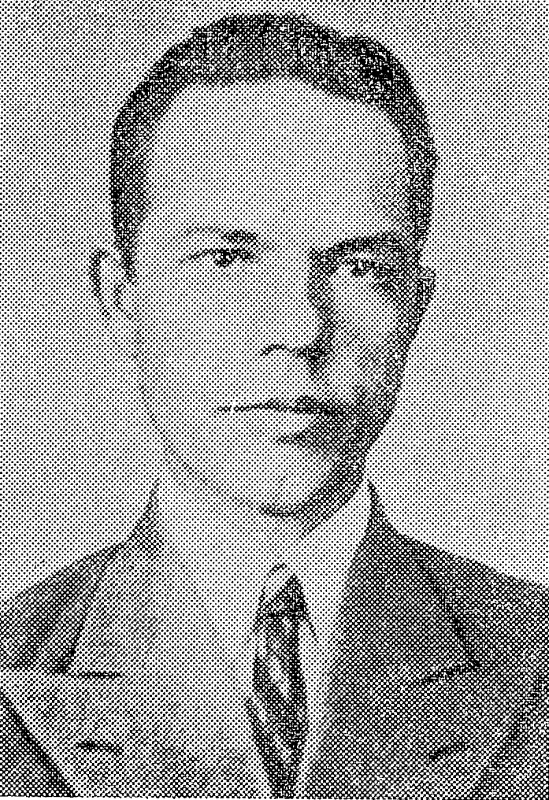

М. А. Лебедев - командир 10-й партизанской бригады в первые месяцы ее боевых действий | А. А. Козлов - комиссар бригады до августа 1943 года |

Когда народу поднабралось порядком, Лебедев повел людей в советский тыл на вооружение. То был поход-подвиг. На три с лишним сотни человек один ручной пулемет, два автомата да двадцать винтовок. А путь не малый, и кругом враги.

Линию фронта перешли незаметно. Фашисты обнаружили партизан, когда хвост колонны уже втягивался в лес нейтральной зоны. Огонь открыли неистовый, но беспорядочный. Потерь бригада не понесла и вскоре остановилась в деревне Лопаткино Урицкого сельсовета Великолукского района. Здесь и скрестились наши пути.

В конце 1942 года советские войска под Великими Луками прочно удерживали в своих руках боевую инициативу. Со дня на день ожидался последний бой за освобождение древнего русского города на Ловати. С ним у меня было связано многое, да почти и все главное в прожитые 32 года.

В Куньинском районе, невдалеке от Великих Лук, был мой отчий дом (отец Михаил Парфенович погиб на фронте в первую мировую войну) — деревушка Змеенки. В великолукском депо овладел я рабочей профессией — стал слесарем. Отслужив пять лет в армии, вернулся на берега Ловати. Последнее время работал в военном отделе горкома ВКП(б). Когда летом сорок первого года на подступах к городу разгорелось многодневное сражение, командовал истребительным батальоном. После вторжения фашистов в Великие Луки был командиром отделения разведки в городском партизанском отряде.

Вторая военная осень застала меня в прифронтовой зоне, где я выполнял отдельные задания областного комитета партии. Незадолго до октябрьских праздников раздался телефонный звонок — мне было приказано явиться в Калинин к секретарю обкома ВКП(б) П. С. Воронцову. Кто-то из товарищей пошутил:

— Получишь назначение в Великие Луки, не забудь и про нас, грешных.

— Куда иголка — туда и нитка,— отшутился я.

Воронцов принял меня поздно вечером. Поднявшись из-за стола, заваленного ворохом бумаг, спросил:

— Чем занимался последнее время, товарищ Вараксов?

С Воронцовым я разговаривал впервые. Ответил официально:

— Организовывал подвоз фуража нашим войскам под Великими Луками.

— Под Великими Луками,—не то переспросил, не то повторил Воронцов.

— Так точно. Под Великими Луками.

— Ишь ты. Научился по-военному рапортовать,— Воронцов улыбнулся.— Фашистов из твоих Великих Лук скоро попрут. А дальше? Сколько за Луками нашей калининской земли — знаешь? — Не дав мне ответить на вопрос, сердито бросил: — Десять районов — вот сколько. И вряд ли их освободят от оккупации сразу. Воевать и воевать там надо. Ясно?

— Так точно.

— Да брось ты свое «так точно». Не в штабе армии находишься. Садись.— Голос секретаря обкома звучал теперь глуховато, чувствовалось по всему — человек очень устал. Немного помедлив, он продолжил разговор:

— В ближайшее время в самый отдаленный район уйдет новая партизанская бригада. В ее составе будет находиться Красногородский райком партии. Бригада формировалась в немецком тылу. Будем ее вооружать и укреплять кадрами. Есть решение назначить тебя заместителем комбрига и членом райкома. Войну ты знаешь не понаслышке, да и с партработой знаком.

Я поблагодарил за доверие. Воронцов познакомил меня вкратце с положением в оккупированных западных районах области, сказал доброе слово в адрес комбрига Лебедева и комиссара бригады Алексея Алексеевича Козлова. Выразил сожаление, что не удалось подобрать в руководящее ядро бригады местных товарищей, кроме члена подпольного райкома Анастасии Васильевны Павловой. Последняя до войны работала председателем Мозулевского сельсовета Красногородского района, была депутатом Калининского областного Совета депутатов трудящихся.

Позже я убедился, как был прав секретарь обкома. Рядом с нами у латвийской границы действовала партизанская бригада под командованием Владимира Марго. Добрая половина ее командиров и политработников состояла из местных товарищей. Это обстоятельство облегчало решение многих вопросов в подготовке боевых операций и организации партизанского быта.

В Лопаткино я прибыл на следующий день после прихода туда бригады. Деревня небольшая —- дворов двадцать. Окрест лесисто-болотистая местность. Невдалеке фронт. Изредка доносится глухой артиллерийский гул. К нему здесь привыкли. Накануне выпал снег —нежно похрустывает под ногами.

Шел я в добром настроении. Оно не изменилось и после знакомства с комбригом. Михаил Арсентьевич встретил меня приветливо. Немного расспросил про довоенную жизнь и, что особо было приятно, про участие в боях за Великие Луки в сорок первом... Четвертое десятилетие мы живем под мирным небом. И все еще есть не до конца раскрытые подвиги, не полностью заполненные страницы летописи Великой Отечественной. Одна из них — бои на берегах Ловати. Целый месяц, выбив фашистов из Великих Лук, красноармейцы и великолучане удерживали город и рубежи вокруг его в своих руках. Целый месяц! И это в дни, когда на дальних подступах к Москве разгоралось сражение исключительной важности — Смоленское...

С комиссаром бригады Алексеем Алексеевичем Козловым я познакомился немного позднее. Худощавый, выше среднего роста, брюнет, очень подвижный, лет на пять старше нас с комбригом. Типичный довоенный секретарь райкома партии (он и был таковым), человек, не служивший в армии, но умеющий быстро оценивать боевую ситуацию и принимать, коль того требует обстановка, самостоятельное решение.

В первых же встречах, в ночных беседах, при организации учебы вверенного нам личного состава мы трое нашли быстро общий язык. Деловые и товарищеские отношения сохранили и в дальнейшем, что бесспорно положительно сказалось на боеспособности бригады. Кроме командира и комиссара нашей бригады в подпольный райком партии входили Анастасия Васильевна Павлова и Павел Гаврилович Романов, возглавивший нашу партийную организацию. В дни советско-финляндской войны Романов был политруком роты, участвовал в боях. Накануне Великой Отечественной работал в одном из райкомов партии.

Более месяца провели мы в прифронтовой зоне. Шло переформирование. Часть бойцов пришлось по состоянию здоровья отчислить. С остальными партизанами ежедневно проводились занятия. Изучали отечественное и трофейное оружие, подрывное дело, тактику партизанских действий. Учебой руководили специалисты из 3-й ударной армии. Были и свои доморощенные учителя. Так, одну из групп стрельбе из пулемета обучал... шестнадцатилетний партизан Валентин Ершов. Стрелял он превосходно, а вот материальную часть оружия знал довольно относительно. Пришел однажды проверяющий — капитан из штаба полка. Начали ребята пулемет разбирать. Проверяющий показал на боевые выступы затвора, спрашивает: «Как называется эта часть?» В ответ единодушное: «Щечки». «Кто обучал вас?»—поинтересовался капитан. Все посмотрели на Ершова.

Посмотрел на парнишку и проверяющий. Пожал плечами и предложил: «Ну что ж, пойдемте стрелять». А стреляли все хорошо. Остался доволен капитан, пожелал, уходя со стрельбища: «Стреляйте так же метко и по фашистам». Забегая вперед, скажу: пулеметчики бригады не раз выручали нас в боях с противником, превышающим наши отряды в силе.

Отсеивая часть людей, мы одновременно пополняли бригаду. Хороших бойцов получили из спецшкол. Не поскупилось на опытных командиров армейское командование. Назову две фамилии — Сауликова и Солдатов. Думаю, что любой из ныне здравствующих моих боевых товарищей согласится с их характеристикой: достойнейшие из достойных.

Семья Сауликовых в Рамешках получила две похоронных, когда восемнадцатилетняя Маша сообщила матери о вызове в спецшколу ЦК ВЛКСМ, В столицу Машу провожали всей деревней... После четырехмесячной подготовки Сауликова была направлена в тыл врага. Жизнерадостная, на редкость энергичная девушка стала в бригаде комсомольским вожаком, впоследствии первым секретарем подпольного Красногородского райкома комсомола. Личная храбрость, общительность, умение горячо и толково выступать перед народом снискали Фаине (это было конспиративное имя Сауликовой) общее признание. К ней тянулись. С нею советовались.

|  |

| М. Г. Сауликова (Авдохина) - первый секретарь подпольного райкома ВЛКСМ | М. Н. Михайлова (Веселова) - партизанка-подрывница |

Старшему лейтенанту коммунисту Александру Михайловичу Солдатову было под тридцать. На фронте он командовал разведывательной ротой и вдоволь наползался в боевых порядках войскового тыла врага [1]. Жила в нем неуемная жажда выведать, узнать любую мелочь, самую малую деталь о противнике. Ревностно обучал искусству разведки старший лейтенант и своих подопечных — «будущих орлов», по его определению. И они оправдали надежды. Это, бесспорно, в первую очередь их заслуга, что бригада наша ни разу не была захвачена карателями врасплох, в какие бы переплеты ни попадала.

Солдатову, как заместителю комбрига по разведке, и было поручено найти более-менее безопасный проход через линию фронта, когда поступил приказ о перебазировании бригады к берегам Синей. Обнаружить такое место в те дни считалось делом маловероятным. Фашисты плотно закрыли на нашем участке фронта свой передний край. Попытки миновать его без боя не удавались.

Всю первую половину декабря Солдатов со своим помощником балтийским моряком Сергеем Шуваевым разведывали нейтральную полосу, дважды побывали в тылу врага. Вернувшись из третьей такой вылазки, наш старший разведчик доложил:

— Пойдем по льду озера Сенница.

— На берегах фашистские гарнизоны. На льду, что в поле, не укроешься. Ты это учел? — спросил комиссар бригады.

— Да. Но вот уже два дня оттепель. На льду полно воды. Гитлеровцам и в голову не придет, что можно перейти озеро в таких условиях.

— Рискованно,— заметил я.

— Согласен. Но иного пути сейчас нет.

— Ну что ж, на нет и суда нет. Пойдем через Сенницу,— решил комбриг.

В ночь с 15 на 16 декабря 1942 года 358 вооруженных человек с большим грузом за плечами приблизились к Сеннице. Озеро зловеще темнело. Справа где-то отрывисто стучал пулемет. Первыми ступили на лед, покрытый водой, Солдатов, Шуваев и еще несколько разведчиков. Штаб бригады шел в центре. Я в замыкающей группе.

Никогда не забудется эта ночь! Двигались гуськом, молча, без команд. Замирали, когда в небе растекался дрожащий свет ракет и вслед им пронзала мглистый воздух трасса пуль. А студеная вода просачивалась в обувь. Многие падали, и тогда нательное белье превращалось в ледяной компресс.

Сенница не такое большое озеро, но тогда казалось, шли мы целую вечность. Моим грузом были: автомат, 300 патронов, пистолет, сухари, белье. И был я, что называется, в полном расцвете сил. А устал смертельно. Как же досталось товарищам постарше годами, и особенно нашим девушкам!

К 30-летию Победы я получил письмо от Марии Николаевны Михайловой (Веселовой). Маша пришла в бригаду из спецшколы. Веселая девушка, лучшая наша певунья и плясунья, стала в тылу врага лихой подрывницей. Вспоминая переход через Сенницу, она пишет:

«Ноги мои превратились в ледышки. Вскоре я ступала в воду и не чувствовала их. И ничего я тогда не желала, как услышать слово «привал». А услышали мы его лишь тогда, когда отошли от озера на несколько километров. Чтобы разуться, пришлось с обуви скалывать лед. Не верится, что это все было...»

Начальник гарнизона деревни Поровницы, расположенной на берегу озера, узнав позже о нашем переходе, приказал расстрелять часовых. На льду Сенницы были поставлены огромные бочки, в которых укрывались пулеметчики,— своеобразная засада.

Такова одиссея бригады «На запад» до 1943 года, до того новогоднего вечера, с которого я начал свое повествование. В тот вечер, а точнее в ночь, я уговорил Михаила Арсентьевича вздремнуть (он еле держался на ногах), а сам пошел проверить посты и посмотреть, как отдыхают бойцы.

Спали люди мертвецки, но даже тихий разговор с дежурным поднимал на ноги многих. За дни тяжелого похода у бойцов выработалась мгновенная реакция на малейший шум и голоса в ночи. Охрана была бдительной, и я через час уже шагал обратно к штабной избе.

Ночь выдалась звездная, морозная. Настоящая новогодняя. Невольно мысли перенесли меня в прошлое, и я лишний раз убедился, как верно изречение: «Ничто не смеется так весело и не хмурится так грустно, как поток воспоминаний».

Вспомнился один из весенних вечеров 1931 года. Ловать несла бурные вешние воды. Я с двумя приятелями из депо шел по ее берегу навстречу ветру. Устали здорово — весь день провели на комсомольском воскреснике. Настроение же было радостное, майское. Мне, девятнадцатилетнему рабочему пареньку, присвоили накануне звание ударника первой пятилетки. Сердце пело, казалось все по плечу.

А рядом из кладовой памяти встало другое... 17 июля 1941 года. Последние часы эвакуации из Великих Лук. Проезжая по одной из улиц, встретил группу бойцов военизированной охраны городской радиостанции. Смотрю — брат Сашка. Обнялись крепко. Спрашиваю: «Куда ты теперь?» Отвечает удивленно: «Как куда? В армию, конечно». Грустное было расставание, но я понимал Александра. Вараксовым, как и сотням тысяч других рабочих и крестьянских семей, можно было лишиться многого, но только не родной Советской власти. А ее судьба решалась на фронте... [2]

Я бы еще, очевидно, долго стоял у крыльца, погруженный в воспоминания, если бы не слова, раздавшиеся сзади:

— Иди поспи немного. Через два часа снова в путь.

Вздрогнув, я оглянулся — Алексей Алексеевич тоже бодрствовал...

Еще трое суток — и трехсоткилометровый поход завершен. Мы в деревне Ровново Красногородского района. Не успели еще как следует разместиться, а у дверей штаба уже появилось несколько крестьян почтенного возраста. Стоят, с ноги на ногу переминаются, посматривают на автомат часового. Мы с Козловым вышли на улицу, пригласили всех в дом. Обменялись рукопожатиями, друг друга табачком угостили. Забористый у крестьян табачок был... А вот разговор деловой не получался. И тут вдруг в дверях показалась Павлова. Гости наши все встали, а Анастасия Васильевна (как будто и не было полутора лет оккупации) спокойно и деловито сказала:

— Садитесь, товарищи. Давайте поговорим о наших задачах. В нашем сельсовете...

Многое тот разговор нам подсказал. И где оружие достать можно, и где находятся крупные вражеские гарнизоны. А о тех, кто в холуи фашистские пошел, было сказано гневное слово. Узнали мы, что в отли чие от других районов в междуречье гитлеровцы создали крупные государственные имения: Синьозерское, Лямони, Богородицкое, Федоровское, Грайненское и Станкеевское. Под имения отведены лучшие земли. Заправляет хозяйствами обер-лейтенант Иогансон, типичный пруссак.

А люди в штаб все подходят и подходят. Обращаясь к комбригу, докладывают:

— Артем Порозов. Из деревни Репшино. Кузнец. Может, сгожусь на что.

— Я — Прокофьев. Воевал в гражданскую. До войны участковым был. Местность хорошо знаю.

А вот вошли двое. По всему видно: отец и сын. Старший спокойно рассказывает: фамилия Зубков, по профессии агроном, участник гражданской войны. Младший выглядит лихо: на голове буденовка, на ремне четыре гранаты, на ногах армейские кирзовые сапоги, на правом плече тускло отливает новенький немецкий автомат. Четко докладывает:

— Товарищ командир бригады, прибыл в ваше распоряжение командир группы самообороны деревни Машнево Юрий Зубков! — И, сверкнув улыбкой, добавляет: — Нас двенадцать таких, как я.

Посмеивается Павлова. Шепчет Лебедеву и мне:

— Это только принято тут чуток прибедняться по присказке: «Город наш Красный, река Синяя, люди мы тихие — раков боимся». Начнем здесь воевать — они покажут фашистам, где раки зимуют.

Душевно приняли нас жители деревень Ровново, Церковка, Лубьево, Машнево и Брод, где разместились отряды после последнего перехода: задымили бани, крестьянки начали стирку и починку партизанского белья, заработали местные «обувных дел мастера». А вечером во многих избах зазвучали советские песни, раздались звуки гармошек. Молодость — всегда молодость. В центре веселья Вера Ганюшкина, Лазарь Минченко, Виктор Михеенко, Иван Авдохин, Мария Климентьева.

Ко мне то и дело подходят начальники штабов отрядов, ответственные за охрану, смущенно, как бы жалуясь на свою беспомощность, заявляют:

— Не расходятся. Все поют еще. Что делать?

— Ну и пусть поют,— отвечаю.— Истосковались люди по нашей советской жизни. А делать что, небось лучше меня знаете: усилить охранение.

На исходе ночи разведчики уже принесли первые сведения о противнике. Через полчаса Солдатов докладывал комбригу и комиссару:

— Наиболее подходящий маршрут движения бригады в глубь района лежит, на мой взгляд, между гарнизонами гитлеровцев, расположенными в деревнях Луги, Столбово и Мозули, затем южнее деревни Дымово. По льду перейдем реку Синюю и далее двинемся на север вдоль границы с Латвией — к деревням Александрово, Малашно, Масловка. На пути нашем имение Синьозерье, в деревне Александрово—волостное управление. Разведкой установлено: 7 января в имении по случаю рождества предполагается пирушка, 8 января управа Александровской волости собирает старост деревень.

— Вот и наведаемся и в Синьозерье, и в Александрово,— предложил Козлов.— Нежданными гостями на бал.

— Бал так бал, — поддержал я комиссара.

— Решено,— сказал комбриг.

Мы вышли на улицу. Занимался рассвет. Заря была не яркой, подернутой какими-то дымными полосами. И все же она упорно теснила темень зимней ночи.

[1] Войсковой тыл (иначе тактический) — тыл частей и соединений армии.

[2] Вараксов Александр Михайлович погиб в феврале 1942 года на Ленинградском фронте.

Междуречье в огне

Между городами Остров и Опочка Ленинградское шоссе пересекает река Исса. Параллельно ей несет свои воды по русским и латышским землям река Синяя (Зилупе). Междуречье — живописный район северо-запада нашей страны. Здесь в летнее время отдыхают тысячи ленинградцев. В лесах аукаются грибники. Осенью на берегах рек часто слышен голос охотничьих рожков.

В начале января сорок третьего междуречье тонуло в глубоких снегах. Зловещая тишина повисла в его деревнях. Район был далек от фронта, но фашистские гарнизоны стояли во всех крупных населенных пунктах. В достаточном количестве охранные войска имелись и в самом райцентре. Подразделения вермахта постоянно находились в Опочке, расположенной в 30 километрах от Красногородска на магистральном шоссе.

Оккупационные власти, фуражиры воинских частей чувствовали себя здесь весьма уверенно. Распоясались и фашистские прихвостни бургомистр Горицкий, начальник полиции порядка (ОД) Васильев, старший полицай Мочалов, — бывшие кулаки и уголовники, охотно предложившие свои услуги гитлеровцам.

Было бы неверным утверждать, что до прихода нашей бригады в междуречье местное население смирилось с жестоким оккупационным режимом. На территории края не действовали отряды партизан, но борьбу партизанскими методами советские патриоты вели. И группами и в одиночку. Одна из таких групп—«Восьмерка»—влилась в нашу бригаду.

У каждого из ее членов (они впервые собрались вместе 1 мая 1942 года в лесу вблизи деревни Астицы) была к этому времени своя военная судьба, и, за исключением двоих, все знали почем фунт лиха. Председатель колхоза «Заря — Восход» Степан Андреевич Андреев, лесник Иван Федорович Федоров, колхозник Егор Петрович Самоучкин бежали из концлагеря. А лейтенант-артиллерист Алексей Васильевич Андреев, выйдя из окружения на оккупированную территорию, прошагал по ней более двух тысяч километров. Что испытал он, пробираясь домой с оружием в руках, мерзлый и голодный, известно, как говорится, одному богу. Однако на вопрос обрадованной и испуганной матери: «Что ж будет теперь, сынок, власть-то кругом фашистская?» — комсомолец ответил: «Какая к черту власть! Зловластие это, и с ним будем бороться».

Еще более сложный и тернистый путь был у коммуниста младшего лейтенанта Василия Михайловича Орехова из деревни Ершово. Предатель выдал его, и Орехов попал в руки начальника отделения СД в Опочке капитана Крезера. Матерый контрразведчик пытался склонить патриота к предательству, но тот плюнул в лицо фашисту. Через несколько дней Орехова и еще семь человек повезли на расстрел к противотанковому рву. Расстреливали два гитлеровца, последними к обрыву подвели Орехова и Василия Григорьева. Один из палачей стал перезаряжать пистолет, другой закуривать. И этим воспользовались патриоты. Орехов в прыжке ударил гитлеровца головой в подбородок. Григорьев бросился под ноги второму палачу, и тот выронил пистолет. Со связанными руками бегом к лесу. Фашисты открыли огонь, ранили обоих, но догнать не смогли.

Однако на этом испытания для Орехова не кончились. Гитлеровцы упорно его искали. Однажды настигли. Пустили по следу двух овчарок. Василий Михайлович застрелил собак и весь в рваных ранах скрылся от преследователей.

Два других члена «Восьмерки» — Василий Васильевич Королев и Михаил Иванович Гильков — вскоре ушли к линии фронта с целью перейти ее. Их заменили Николай и Семен Андреевы — брат Алексея Васильевича и сын Степана Андреевича Андреевых. Николаю в те дни исполнилось 17 лет, Семену — 14, но смелости ребятам было не занимать.

Командовал «Восьмеркой» Алексей Андреев. Группа сразу же начала активные действия. На шоссе Мозули — Красногородск смельчаки спиливали телефонные столбы, разбирали мосты. Около деревни Тряпичино подорвали гранатами и сожгли две автомашины. Была сделана засада на главаря полицаев Васильева. Несколько предателей удалось уничтожить, но Васильев избежал заслуженной кары.

«Восьмерку» поддерживало население, и она стала неуловимой. Неистовую злобу на первых партизан на берегах Синей фашисты выместили на их родных и помощниках. Были арестованы и после истязаний на допросах расстреляны 5 сентября 1942 года мать командира «Восьмерки» Татьяна Тарасовна Тарасова, жена Степана Андреева — Ульяна Егоровна, Анна Михайловна Федорова — жена Ивана Федоровича Федорова, мать Самоучкина— Варвара Терентьевна Терентьева. Вместе с ними от рук палачей погибли Евгения Павловна Лисовицкая, учительница-комсомолка, снабжавшая «Восьмерку» разведывательной информацией, ее отец Павел Алексеевич Алексеев — животновод колхоза «Заря — Восход» и Михаил Максимович Максимов, помогавшие группе оружием и боеприпасами.

До 7 ноября «Восьмерка» совершала небольшие диверсии в междуречье, затем некоторое время действовала в Себежском районе в составе одного из отрядов бригады Марго. Когда эти смелые люди пришли в нашу бригаду, рассказывали про себя скупо. Лейтенант Андреев попросил лишь об одном комбрига:

— Пустите скорее в дело. Вы человек военный и хорошо понимаете: любой рассказ незнакомца на войне проверяется в бою.

Мы были уже тогда немного наслышаны о группе, и командование бригады доверило Андрееву и его товарищам боевые посты в соединении. Командир «Восьмерки» был назначен заместителем командира отряда, Орехов принял под свое начало взвод разведки, Федоров — группу. Николай Андреев стал разведчиком, Самоучкин и самый юный из смельчаков Сеня Андреев — ординарцами комбрига и комиссара бригады. Сергеева направили в спецотряд, а Степану Андреевичу Андрееву (ему уже было под пятьдесят) предложили «должность» мастера по ремонту оружия.

И еще об одном человеке гордой отваги и неукротимой ненависти к врагу хочется рассказать. Я не знал его лично — он погиб до нашего прихода на берега Синей, но о нем шла людская молва. Петр Самойлов, первый секретарь Красногородского райкома комсомола, на собственный риск и страх остался в районе. Молодой коммунист, прошедший боевую закалку в армии, сердцем и разумом понял значение призыва И. В. Сталина в речи 3 июля 1941 года к всенародной борьбе в тылу врага и немедля приступил к ее организации.

История комсомольского подполья в Красногородске до сих пор малоизвестная героическая страница минувшей войны. Раскрыть ее — дело чести комсомола Псковщины. Совсем недавно я получил письмо от Николая Герасимовича Анисимова. Он хорошо помнит Петра Самойлова. Комсомолец Анисимов в первые месяцы войны выполнял задания Самойлова, укрывал его в своем доме, позже ушел в спецотряд.

Ищейки тайной полевой полиции (ГФП), соглядатаи из фашистских прихвостней охотились за комсомольским секретарем, как за диким зверем: устраивали засады, налеты на деревни, подсылали провокаторов. Был такой случай. Гитлеровцы окружили дом, где, по их данным, ночевал Самойлов. Начался обыск. Он продолжался несколько часов. Все это время Петр находился в... колодце, по горло в воде, сжимая в руке браунинг.

Помнят героя и Антонина Матвеевна Самойлова и Александра Афанасьевна Шубина, проживающие ныне в Псковской области. До войны учительница- комсомолка, Антонина Матвеевна в дни оккупации Красногородского района стала связной в одном из отрядов калининских партизан, позже медицинским работником в 4-й ленинградской партизанской бригаде. Александра Афанасьевна помогала спецгруппе майора Чугунова.

Трагический случай оборвал весной 1942 года жизнь Петра Степановича Самойлова. В ту пору он с небольшой группой смельчаков действовал в Себежском районе.

Нет. Мы пришли не на голое место. У нас были предшественники — самоотверженные, мужественные. Ведь не случайно в первые же часы нашего пребывания в деревнях Красногородского района к нам потянулись десятки людей, горя желанием сражаться с оружием в руках против немецко-фашистских захватчиков. Наша бригада была, конечно, значительной силой, но без поддержки народа вряд ли мы долго продержались бы. Для тех, кто воевал, это — аксиома. И все же повторять ее следует.

|  |

| А. В. Андреев - заместитель командира отряда | И. В. Жуков- командир отряда |

10-я Калининская состояла из четырех отрядов, которые носили названия: «Смерть оккупантам», имени А. А- Жданова, имени С. М. Кирова и «25 лет Октября». Командирами и комиссарами отрядов соответственно были: Иван Павлович Рожко и Василий Степанович Антипов, Илья Владимирович Жуков и Николай Александрович Волков, Петр Захарович Поздняков (позже Василий Николаевич Коробков) и Василий Андреевич Федоров, Иван Николаевич Ветковский и Иван Васильевич Федоров (позже Петр Павлович Макаров). Отряды имели по три боевых группы (взвода), свою разведку, хозяйственное отделение, медицинский персонал. Такая структура позволяла в случае необходимости действовать отрядам самостоятельно длительное время.

Штаб бригады поначалу возглавлял Захар Леонтьевич Дорош. В сентябре 1943 года его для пользы дела пришлось заменить Владимиром Александровичем Авдохиным. При штабе имелись взвод бригадной разведки, две подрывные группы, связные, санитарная часть (главный врач — хирург Валентина Павловна Щелкунова), хозчасть, взвод охраны, два радиста, писарь.

Среди командного состава бригады было немало кадровых военных и, что особо важно, некоторые из них имели фронтовой опыт.

Так, лейтенанты Рожко и Поздняков служили в армии с 1937 года, а Жуков хотя и отдал многие годы жизни социалистическому строительству в городе и деревне, тоже «нюхал порох» — участвовал в советско-финляндской войне, был награжден медалью «За боевые заслуги».

И если Рожко и Поздняков и в партизанах не забывали, что они профессиональные военные и вопросы решали по-фронтовому, немедля, подчас с бесшабашной смелостью, то Ветковский, в свою очередь, помнил всегда, что до войны он был председателем сельсовета, и прежде всего ценил продуманность решений, смелость, подкрепленную расчетом. От него часто в бою можно было услышать:

— На рожон не лезь! Выжди команды и тогда пошел.

Из командиров отрядов Иван Николаевич по возрасту был старшим. Чувствовался в нем русский крестьянин. Война для него была работой.

И. Н. Ветковский - командир отряда

В способности наших командиров отрядов грамотно в военном отношении, решительно и смело руководить боевыми операциями меня убедил наш первый рейд по району. Он начался с двух небольших столкновений с гитлеровцами. Разведчики, возглавляемые А. А. Черкасовым и В. А. Козловым, натолкнувшись в районе деревень Пески и Ключки на фуражиров какой-то немецкой части, атаковали их с ходу. Были взяты первые пленные и первые трофеи. В числе их несколько автоматов. Бойцы радовались — с автоматическим оружием у нас было не густо. А точнее плохо —18 автоматов на четыре сотни партизан. Правда, столько же пулеметов.

Вторая встреча с врагом произошла 7 января 1943 года. В этот день около пятидесяти фашистов направились к деревне Ровново. Группы партизан, руководимые К. К. Сентеревым и Г. И. Рыбкиным, навязали бой противнику и вынудили его к бегству.

Константин Калинович Сентерев работал до войны шофером в Идрице. В бригаду пришел в октябре сорок второго. В отряде знали о трехлетней ревностной службе Сентерева в рядах армии, и командир всегда его называл сержантом.

Вечером этого же дня бригада в полном составе двинулась в путь. Штаб шел с отрядом «Смерть оккупантам», который на рассвете 8 января должен был окружить деревню Александрово. Отряд «25 лет Октября» имел задачу перекрыть дорогу на Александрово от деревни Кунглово, где размещалась воинская часть гитлеровцев. «Рождественский визит» в Синьозерье комбриг приказал нанести отряду имени Жданова. Наиболее трудное задание выпало на долю отряда имени Кирова, который находился в арьергарде. Бойцы его должны были взорвать 40-метровый мост через Синюю на шоссе Мозули — Опочка.

Отряды точно выполнили приказ. Около полуночи синьозерские господа уже не подымали бокалы, а, съежившись, будто усохшие, ожидали решения своей участи. Их гости — полицаи были еще раньше встречены пулеметным огнем. В имении партизаны уничтожили два склада (в одном из них находилось более 100 тонн сена), тракторы, сельскохозяйственный инвентарь. В наши руки попали различные документы оккупационных властей, касса. В скотных дворах стояло 60 коров, 20 лошадей, много овец и свиней.

— Хлеб, скот раздать населению,— распорядился комиссар бригады.

— Господ расстрелять,— приказал комбриг. — А вы все,— обратился он к столпившимся у здания рабочим имения,— марш по домам!

Без особого труда заняли мы и Александрово. Комбриг, осмотрев здание волостной управы, сказал мне:

— Придется тебе, Николай Михайлович, взять на себя функции начальника особого отдела. Накроем старост, когда они начнут прибывать на сбор в управу. Разберись с каждым. Думается, не все они, подобно синьозерским хозяевам, враги.

— Разберемся,— ответил я.— Кто подлец первостепенный, подскажут местные товарищи.

В партизанских формированиях Калининской области, в отличие от ленинградских бригад, не было особых отделов. Не берусь и сейчас, спустя много лет, судить о правильности того или другого решения данного вопроса. У нас функции особистов часто выполняли командиры разведки. Иногда мы передавали вражеских агентов и документы командирам спецгрупп.

Вскоре в деревню один за другим стали приезжать ничего не ведавшие деревенские старосты. Их довольно невежливо встречали наши бойцы и доставляли в «особый отдел». Вместе со мной следствие вели заместитель комиссара бригады II. Г. Романов, комиссар отряда Н. А. Волков и лейтенант А. В. Андреев.

33 деревни — 33 старосты. Отщепенцев, чьими поступками двигали недовольство Советской властью, корысть, желание обогатиться, было немного. Большинство — люди, проявившие малодушие в трудный час.

Трус, не запятнавший себя кровью односельчан и предательством, может еще искупить свою вину, лишать его жизни не стоит. Так рассуждали мы — «следователи». Так решил и открытый партизанский суд. Восемь старост были приговорены к расстрелу, а двадцать пять, получив предупреждение (некоторые и наши задания), были отпущены по домам.

Помнится, подошли мы с Андреевым после суда к группе местных жителей. Алексей Васильевич спросил:

— Ну как, товарищи, верен наш приговор?

В ответ раздалось несколько голосов:

— Судили по закону и по совести.

— Поступили верно.

— Каждому по заслугам.

— Прижмут теперь хвост другие подлецы.

Удалась и диверсия на реке. Вначале команда отряда Поздняков думал взорвать мост в ходе боя овладев зареченской частью деревни Мозули. Е противник оказал упорное сопротивление. Тогда Поздняков приказал командирам подрывных групп Николаю Павлюченко и Владимиру Золотареву погрузить тол на лыжи (два заряда по 25 килограммов), подползти к мосту, заложить мины под его опоры с двух сторон.

Оба командира групп — ребята отчаянные. Павлюченко —18 лет, Золотарев на год моложе. Комсомольцы. Володя — москвич, Николай —- из Идрицкого района. Молоды, но не зелены, обучались подрывному делу в спецшколе. Оба, получив задание ответили по-флотски:

— Есть!

Вскоре раздалось два сильных взрыва.

Все дни—8 и 9 января — усиленно трудились наши политработники. По несколько раз в день выступали Романов, Павлова, Сауликова и другие коммунисты и комсомольцы. Беседовали на сходках в деревнях, в хатах —в крестьянских семьях. О том, что фашистам крепко досталось под Москвой, слухи сюда просочились. А вот о выходе нашей армии на рубеж Ржев — Велиж — Великие Луки население не знало. Весть эта воспринималась с большой радостью.

Наши действия, как и следовало ожидать, не остались незамеченными командованием охранных войск противника. Однако поначалу военные коменданты Красногородска, Опочки и Себежа не разобрались, с кем имеют дело, и приняли нас за десант Красной Армии. Позже о «ликвидации» его даже была опубликована заметка в фашистской газетке, издававшейся на русском языке.

Сразу же против нас были брошены подразделения автоматчиков. Одно из них (небольшое) утром 9 января завязало перестрелку с отрядом Ветковского. Комбриг приказал к месту боя направить два взвода из других отрядов. Перевес сил оказался на нашей стороне, и фашисты отступили.

— Разведка боем,— оценил я ситуацию, получив донесение Ветковского.

—На сегодня — все,— высказал свое мнение Лебедев.— Больше не сунутся. А вот завтра полезут значительными силами. Нужно хорошенько укрепиться на высотах вблизи Кунглово. Слова комбрига обрели форму приказа. И бойцы отрядов «Смерть оккупантам» и «25 лет Октября» основательно потрудились в течение ночи, укрепляя оборону высот.

О первых боевых делах бригады следовало сообщить начальству, но, увы, рации у нас не было. Калининские партизаны в этом отношении были пасынками. Наши соседи — и белорусы, и ленинградцы, и латыши — имели уже в 1942 году радиосвязь со своими штабами. 10-я Калининская бригада получила рацию лишь накануне 1-го мая 1943 года.

А тогда мы обратились в спецгруппу Подгорного. Командиром Подгорный был энергичным, но любил славу и власть. Нашу сводку о захвате Синьозерья и Александрово он включил в свое донесение. Оно попало в оперативную сводку штаба партизанского движения на Калининском фронте от 1 февраля 1943 года.

Утром 10 января гитлеровцы открыли по нашим позициям артиллерийский и минометный огонь. От зажигательных снарядов в деревне загорелись дома. Затем застрочили крупнокалиберные пулеметы противника. Мы отвечали редко. Мороз был сильный, видимость плохая. Командиры отрядов Рожко и Ветковский правильно рассудили: «Партизаны находятся в укрытии, а солдаты неприятеля вынуждены залечь в открытом поле. Пусть себе лежат, сколько им заблагорассудится».

Но вот пушки и минометы умолкли, гитлеровцы (их было человек двести пятьдесят) цепями стали приближаться к высотам. Партизаны усилили огонь и заставили атакующих вновь зарыться в сугробах. В это время в штаб бригады пришло сообщение разведки: крупная вражеская часть на подходе с запада.

Прочитав донесение, я сказал комбригу:

— Михаил Арсентьевич, бой у Кунглово нам необходимо выиграть во что бы то ни стало до подхода свежих сил противника.

— Что предлагаешь?

— Сейчас же использовать наш резерв. Пусть отряд Позднякова ударит во фланг противнику.

— Правильно,— согласился Лебедев.

И вот в самый напряженный момент боя партизаны во главе с Поздняковым и Федоровым обрушились на фланг гитлеровцев. Это решило исход боя. Под прикрытием огня артиллерии противник начал отходить по шоссе в сторону Красногородска.

Поздно вечером в деревне Александрово состоялось накоротке совещание командного состава. Были отмечены умелые действия командиров взводов Рыбкина, Сентерева, Балакшина, Хмелевского, групп разведчиков под командованием Осипова и Андреева. Следует заметить, что разведка все эти дни велась у нас отлично и мы были в курсе сосредоточения сил противника. А собрал он их немало — до тысячи солдат и офицеров.

— Рассчитывать на разгром противника в завтрашнем бою, — сказал в заключение комбриг,— мы не можем. Но и без боя отойти не имеем права. Значит, наш успех должен строиться на выгодности позиций, на стойкости бойцов, на маневре. Наутро враг сделает попытку окружить нас здесь, а мы тем временем должны быть на высотах у деревень Малыгино, Кресты и Масловка.

Бригада предприняла маневр, отойдя на 5—-6 километров восточнее, поближе к лесисто-болотистой местности. А утром начался бой, продолжавшийся дотемна. В самом начале неприятель допустил ошибку, пытаясь окружить Александрово. В этих целях одно из его подразделений двигалось по шоссе из деревни Гривки к деревне Переузино. Гитлеровцы сложили свое оружие на подводы. И были наказаны за эту беспечность: из засады по колонне открыли огонь отряды Рожко и Позднякова.

Противник понес большие потери, а главное — пришел в замешательство. Ему пришлось перестраивать все свои планы. Мы же выиграли время.

Гитлеровцам, видимо, стало известно, что штаб нашей бригады находится в деревне Масловка. К середине дня противник сосредоточил на подступах к ней свои силы, и там развернулись упорные бои. Вокруг Масловки, расположенной на высоте, простиралось большое поле. Снегу лежало на нем предостаточно, и ворваться в деревню было нелегко. И все же фашисты делали одну попытку за другой. Шли они в белых халатах во весь рост, беспорядочно стреляя из автоматов. Мчались на санях, строча из пулеметов. Но всякий раз нарывались на наш точный огонь. Партизаны удачно использовали складки местности, постройки.

Попытка противника сходу прорвать нашу оборону у деревни Масловка захлебнулась. Тогда он решил вклиниться между отрядами Рожко и Позднякова, оборонявших деревню Малыгино. В момент перегруппировки своих сил гитлеровцы подвергли наши позиции сильному обстрелу из орудий и тяжелых минометов.

То было неистовство взбешенного врага. Осколочный град падал всюду, загорелись постройки. Пламя перебрасывалось с одной соломенной крыши на другую. Комиссар подозвал к себе Павлову:

— Спасать надо жителей, Анастасия Васильевна. Бери в помощь Сауликову. Вараксов выделит вам бойцов из взводов Орехова и Сосновского, и эвакуируйте спешно всех в лес юго-восточнее Масловки.

Стали нести потери и мы. Осколки ранили многих. Невзирая на смертельную опасность, наши медики Аркадий Ярдаков, Анастасия Морозова, Валентина Щелкунова бесстрашно спешили туда, где раздавался стон или крик. Вот кто-то из них метнулся к гумну, где в канаве, идущей вдоль постройки, расположил свой «командный пункт» комбриг. Я в это время с Егором Самоучкиным — ординарцем, вооруженным ручным пулеметом, находился в картофельной яме, неподалеку от Лебедева. Я приказал Самоучкину:

— Быстро к комбригу.

Егор вернулся через несколько минут, доложил:

— Плох наш командир. Зажигательный угодил в стенку гумна. Комбриг оглушен. На нем горела шуба, шапка, валенки.

— Помощь оказана?

— Да. Почти сразу. Там комиссар.

— Вскоре к нам подошли Козлов и Романов. Были они мрачны.

— Вот что, Николай Михайлович,— сказал комиссар, — Лебедев тяжело контужен и, очевидно, надолго вышел из строя, так что принимай командование бригадой. Считай это решением подпольного райкома партии.

Возражать было некогда, да и по существу все было правильно. Началась опять атака гитлеровцев. Я поспешил в боевые порядки отрядов. Отовсюду шли донесения: боеприпасы на исходе.

Мы отразили атаку. Горизонт начал сереть, и фашисты прекратили наступление.

— Ишь ты,— зло усмехнулся Дорош,— ужинать собрались. Точно по расписанию.

— Ну и пусть себе. У нас будет время что-то предпринять. Что думает по этому поводу начальник штаба? — спросил я.

— Патроны, — тоскливо ответил Захар Леонтьевич.

Подошел Солдатов:

— Товарищ комбриг...

Я прервал начальника разведки:

— Комбриг вышел из строя, но он в бригаде. Называйте просто товарищ командир.

— Товарищ командир, вернулся Шуваев с ребятами. К немцам подошло подкрепление. До роты. Сейчас отдыхают. Жгут костры.

— Худо. Завтра бой принимать нельзя. Лейтенант,— повернулся я к Дорошу,— передайте командирам отрядов: пусть готовят людей к маршу. Отдыха не будет.

Комиссар бригады поддержал мое решение. Отряды стали сосредоточиваться для марша. Гитлеровцы вели методический артогонь по нашим позициям. Козлов неторопливо расспрашивал командиров об отличившихся в бою. Назывались имена А. Е. Буланова, Ф. Е. Осипова, М. Т. Баркова, С. Н. Моргачева, П. В. Зудилина, Н. А. Маликова, А, Л. Малышева, И. Г. Евсеева, И. М. Пащенко, Д. С. Макеенко, С. С. Чапкевича, В. Ф. Слесаренок, И. М. Лабецкого, И. Э. Тучинского и других. Тяжело раненный, не оставил боевого поста и разил фашистов из пулемета, пока билось сердце, Сергей Поляков — молодой партизан.

Уходили в ночь на 12 января. После тяжелого боя. Без отдыха. Под обстрелом. Где-то за полночь вступили в пределы Себежского района. На подходе к полотну железной дороги в одной из деревень подводы с ранеными были обстреляны с чердака пулеметным огнем. Поднялась паника. Раненые стали расползаться по кустам. Наши санитарки проявили исключительную выдержку и смелость. Нашли всех до единого. Владимира Расторгуева Зина Плюскова искала более часа. Он настолько ослаб, что не мог подать голоса и лежал уже в беспамятстве. Действовал железный партизанский закон: в беде не оставлять.

Через сутки бригаду догнали наши разведчики, доложили: в бою за Масловку и Малагино противник потерял только убитыми свыше ста солдат и офицеров. Свою злобу нацисты выместили на мирных жителях. В подвале сгоревшего дома укрылась семья Мартыновых — восемь человек. Старшей из них было 80 лет, младшей, Тане,— 2 года. Всех их расстреляли. Очевидец этого зверства Сергей Ларионович Мартынов живет сейчас в Красногородском районе. Он был в числе расстрелянных, но вскоре пришел в себя и полз, будучи трижды ранен, по снегу всю ночь, пока его не подобрал Павел Дмитриевич Дмитриев — житель деревни Вишняки.

|  |

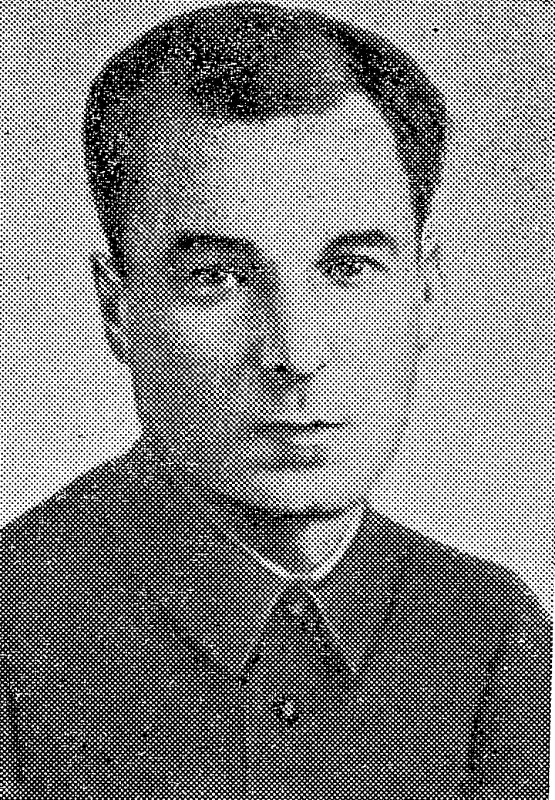

| Н. М. Вараксов - командир 10-й Калининской партизанской бригады | М. С. Орлова (Федорова) - комсорг отряда |

В конце января и в первые дни февраля бригада базировалась в деревне Брод. 56 человек новеньких дали здесь клятву на верность Родине — приняли партизанскую присягу. Приход в наши ряды местных жителей благотворно сказался на упрочении связей с населением деревень в районе боевых действий бригады. Кроме того, мы укрепили подразделения разведки людьми, хорошо знавшими окрестные леса.

Все, кого мы приняли в отряды, показали себя в боях. Среди них не оказалось малодушных, и никто в дальнейшем не страдал «болезнью», которая называется «партизанская вольница». Правда, у нас от нее избавлялись довольно быстро. «Главным лекарем» был наш комиссар. Ему помогали коммунисты — в феврале 1943 года партийная организация бригады состояла из 46 членов и кандидатов в члены ВКП(б).

Особенно много среди пополнения было молодежи. Машу Орлову, молоденькую учительницу, начало войны застало в Москве. А через несколько дней девушка уже рыла окопы на границе с Латвией. Окопы эти не стали преградой для фашистских танков. Гитлеровцы оккупировали район. Маша не покорилась врагу и стала одной из помощниц Орехова, Федорова и других членов славной «Восьмерки».

Санитарка, рядовой боец, связная. И страстный агитатор. В крестьянских избах Красногородского и Себежского районов часто звучал взволнованный голос партизанки Орловой. Прочтет сводку Совинформбюро. Расскажет о делах партизанских. Посоветует, как лучше саботировать экономические мероприятия оккупационных властей. И нередко в это же время в деревне находились полицаи.

Лена Еремеева была еще моложе, чем Маша Орлова. В 1941 году она окончила восемь классов в городе Пушкине, под Ленинградом. А пришла к нам, уже имея боевой стаж. Распространяла листовки в деревне Гречухи, куда привели семью Еремеевых превратности военной судьбы. В составе одного из отрядов 2-й Калининской партизанской бригады участвовала в тяжелейших боях с карателями в Невельском районе и в Белоруссии. У нас Лена стала смелой разведчицей и подрывником.

— У Еремеевой золотые руки — промашки не ведают,—говорил о Лене командир отряда Жуков.

— И цепкие глаза. Все замечают в разведке,— вторил командиру комиссар отряда Волков.

Как-то прочитал я в одной из мемуарных книг: «Взрывы на дорогах — соль партизанской жизни». Верные слова. В биографии партизанки Елены Еремеевой много было такой «соли». И на шоссейных дорогах к Себежу и Опочке. И на стальных магистралях Резекне — Новосокольники. И на обычных проселках, когда по ним двигалась фашистская техника.

В Себежском и Идрицком районах в начале 1943 года уже действовали крупные партизанские силы. Отряд Владимира Ивановича Марго (о нем я уже упоминал) превратился в бригаду, и о ней шла добрая слава. Бригада под командованием лейтенанта Федора Бойдина пришла сюда во время рейда партизанского корпуса и сразу довольно громко заявила о своем присутствии. Но и у Марго, и у Бойдина, как и у нас в междуречье, были предшественники. Я акцентирую внимание на этом лишний раз только для того, чтобы подтвердить главную черту развития партизанского движения: не было такого уголка на оккупированной земле, где бы уже в первые месяцы войны не действовали непокоренные патриоты земли советской. Один человек. Три. Группа. Маленький боевой отряд. Ячейка подполья. Но были!

В районе нашего нового базирования население хранило память о первом партизанском отряде — «сергеевских ребятах». Так называли партизан по имени их бесстрашного командира сержанта Сергея Моисеенко. Как-то зашел у нас разговор об этом отряде с командирами разведки. Присутствовавший в штабе Константин Сентерев и говорит:

— А в нашем взводе один паренек хорошо знал Сергея, оружие ему доставал.

— Кто такой? — поинтересовался Козлов.

— Петька Власов. Молодой еще, но боец что надо. Он в бригаду пришел еще осенью. Когда вблизи здешних мест мы формировались.

Ни у меня, ни у комиссара не нашлось тогда времени поговорить с Власовым. О чем очень сожалею, Вскоре в одном из боев он был ранен. След его затерялся. Можете представить мою радость, когда совсем недавно я узнаю: Петр Андреевич Власов здравствует, работает в городе Себеже.

До войны семья коммуниста Андрея Лукича Власова проживала в себежской деревушке Малеево, Андрей Лукич был председателем колхоза. Осенью сорок первого года он и напутственным словом, и оружием, и провиантом поддержал красноармейцев, положивших основу «Сергеевскому отряду» партизан. Гитлеровцы арестовали Андрея Лукича и расстреляли в Себеже. Связей с партизанами Власовы не утратили. Петр Власов и его мать Пелагея Максимовна по-прежнему помогали «сергеевским ребятам». Оправившись после ранения, Петр попал в белорусскую партизанскую бригаду, в состав которой входил теперь отряд имени Сергея Моисеенко. Разыскал Власова уже в послевоенные годы комиссар «сергеевских ребят» Разитдин Инсафутдинов. Они и сейчас друзья.

Росли ряды калининских партизан. Наращивало мощь партизанское движение в Белоруссии. Усиливали боевую активность народные мстители в Латвии. С осени 1942 года партизанские отряды начали освобождать от оккупации многие населенные пункты. Так на стыке трех братских республик — Белоруссии, Латвии, России — образовался партизанский край. В него входили территории Россонского, Освейского, Дриссенского районов Витебской области, добрая половина Себежского, Идрицкого и часть Пустошкинского районов Калининской области. Край большой: с севера на юг — 80 километров, с запада на восток — все 100. Назвали его Братским — в честь боевого содружества партизан — белорусов, латышей и русских.

Мы появились в этом районе, когда фашисты обрушили на него одну за другой две крупные карательные экспедиции под кодовыми названиями «Заяц-беляк» и «Зимнее волшебство». Понимая исключительное значение края (плацдарм для наступательных операций партизан, близость к стратегически важным железным дорогам), гитлеровское командование двинуло против народных мстителей кроме охранных войск пехотные подразделения вермахта, танки, артиллерию, авиацию. В экспедиции «Зимнее волшебство» число карателей, достигло 20 тысяч. Возглавлял их обергруппенфюрер СС и генерал полиции Еккельн.

С конца января до середины марта шли кровопролитные бои. Объединенные партизанские силы маневрировали, наносили удары по противнику с флангов. 10 февраля у белорусского села Павлово разыгралось целое сражение. От калининских партизан в нем участвовали отряды бригад Бойдина, Гаврилова и Марго. Пытаясь закрепиться в Павлове, фашисты потеряли только убитыми около двухсот человек. И все же враг вынужден был под покровом ночи покинуть село.

В боях по защите края отличились бригады П. В. Рындина, В. Г. Семина, С. Д. Буторина. Наши отряды в те февральские дни проводили одну за другой диверсионные акции на дорогах, идущих к Братскому партизанскому краю. Так, сводный отряд под командованием начальника штаба бригады подорвал рельсы на перегоне Зилупе — Себеж. 156 взрывов раздалось в ту ночь. Полностью был разрушен путь протяженностью один километр. Одновременно там же мы уничтожили 80 метров телефонно-телеграфной связи. Через двое суток группы партизан отряда имени Жданова спустили под откос воинский эшелон, следовавший от Себежа к Зилупе. В результате крушения были разбиты паровоз, четыре крытых вагона, 6 платформ, груженных автомашинами. Командовал операцией начальник штаба отряда Владимир Александрович Авдохин.

Это был второй воинский эшелон, записанный на боевой счет бригады. Первый мы подорвали 25 января на латышской земле, в районе станции Скангали. Героем подрыва была комсомолка Таня Коновалова, окончившая до прихода в бригаду спецшколу ЦК ВЛКСМ. Группа подрывников под командованием Коноваловой долго лежала вблизи насыпи железной дороги, наблюдая за частыми патрулями. Ночь стояла морозная. Скрип снега был слышен издалека. Светила луна. Все просматривалось окрест. Замерзли бойцы, изнервничались. И только Таня оставалась внешне спокойной, изредка вполголоса подбадривала ребят:

— Чего приуныли? Ждать то ли в засаде, то ли у железки — половина партизанской жизни. Подождем еще немного.

После полуночи на небе появились кучевые облака. Они скрыли луну.

— Пора! — скомандовала Таня...

Объект оказался богатым: 6 классных вагонов (данные были после проверены агентурной разведкой) с живой силой врага и 9 платформ с боевой техникой и боеприпасами. Удаляясь от места диверсии, подрывники долго еще слышали взрывы детонировавших снарядов.

Взрыв произвела Таня. Под рельсы была уложена самодельная мина. За этот подвиг Коновалова была награждена орденом Красного Знамени. Награду ей вручали в Москве.

|  |

| В. А. Авдохин - начальник штаба бригады | А. И. Штрахов - уполномоченный штаба партизанского движения Калининской области |

Весь февраль гремели взрывы и выстрелы на дорогах и к партизанскому краю и в междуречье. Вот выписка из журнала боевых действий за один день:

«18.2.43 г. На дер. Пащерино, где дислоцировался отряд «25 лет Октября», повела наступление выехавшая из Мозулей группа немцев до 100 человек с задачей уничтожить партизанский отряд. В результате боя за район дислокации убито 12 карателей, количество раненых не установлено. Немцы, не выдержав боя, отступили в гарнизоны Мозули, Бальтино».

«18.2.43 г. Группа партизан отряда «25 лет Октября» уничтожила телеграфно-телефонную связь на расстоянии 900 метров на шоссе Идрица — Мозули в районе деревни Пески».

«18.2.43 г. Группа партизан отряда «Смерть оккупантам» организовала засаду на шоссе Красногородск — Карсава. Уничтожены 3 автомашины, груженные артиллерийскими гильзами. Уничтожен мост шириною 8 метров, длиною 11 метров».

И так день за днем. А в конце месяца по приказу уполномоченного штаба партизанского движения майора Алексея Ивановича Штрахова мы направили в помощь партизанам, отбивавшим натиск карателей на Братский край, отряд имени Жданова. Он две недели находился в районе жарких боев, участвовал в разгроме гитлеровцев в районе Освеи, держал оборону в деревне Церковка. Командир Жуков и его подчиненные заслужили похвалу руководства объединенными силами защитников края.

Операция «Заяц-беляк» потерпела фиаско. Не смирило непокоренный край и «Зимнее волшебство». Экспедиции не принеси командованию групп армий «Центр» и «Север» желаемого. В лютой злобе каратели уничтожали все живое на пути отступления. Только в Освейском районе Белоруссии они сожгли 158 населенных пунктов. Горели деревни, дома вместе с их обитателями. Земля горела. Но оставшиеся в живых крестьяне по-прежнему помогали партизанам.

Твердые шаги

Март 1943 года. Две трети нашей бригады находятся в междуречье, остальные в Себежском и Идрицком районах. Чаще действуем из засад. 3 марта боевая группа Константина Сентерева у деревни Демиденки напала на гитлеровцев из гарнизона Заситино, направлявшихся на очередной грабеж в деревню Козырево. Солдат было более 70 человек. Все хорошо вооружены. У партизан два преимущества — внезапность нападения, знание местности... Оставив на дороге девять убитых и несколько подвод, фашисты ретировались в гарнизон.

7 марта разведчики Александр Куклев, Федор Иванов, Валентин Косткин, Николай Глинский, Егор Тереня, Виктор Кузьмин, Николай Вилей, Александр Лебедев, Сергей Величко, Нина Петраченко и Риф Габайдулин под командованием Сергея Шуваева, находясь на северо-западе Красногородского района, устроили засаду на дороге между деревнями Лямоиы и Гавры. Меткий дружный огонь их преградил путь взводу гитлеровцев, отправившихся из Гавров на какое-то задание. Трофеи смельчаков — оружие убитых, много патронов.

В деревне Лямоны располагался полицейский гарнизон. Небольшой, но уж очень рьяные служаки собрались в нем. Решено было ликвидировать это осиное гнездо. Поручили «приговор» привести в исполнение взводу Шуваева. Лихой разведчик Леонид Егоров рассказывал позже:

«Морозной ночью мы тихо подъехали на лошадях к деревне. Устроили засаду на шоссе Красногородск — Лямоны на случай, если фашисты по пытаются подбросить подкрепление своим прихвостням. Только хотели идти к околице, как вдруг заметили подростка на дороге. Остановили. Спрашиваем:

— Как зовут?

— Толькой.

— Откуда идешь так поздно?

— Из Котляровки. У родственников был.

— А полицаи в Лямонах есть?

Отвечал бойко паренек и вдруг насторожился. Смотрит исподлобья:

— А вы кто такие?

— Партизаны мы.

— Полицаи вы, только не лямонские. Тех я всех знаю.

— Чудак парень,— приблизился к Анатолию Шуваев,—ты ж посмотри — на мне фуражка морская и тельняшка, а краснофлотцы разве могут быть полицаями?

— Не могут,— согласился Толя и отчеканил: — Вы — партизаны, я — пионер. Пойдемте помогу!

Толя Терентьев рассказал, что видел несколько полицаев на гулянке в Котляровке. Они собирались домой. Шуваев остался встречать загулявших предателей, а мы во главе с Владимиром Петровым вошли в деревню. У казармы Петрова и Терентьева окликнул часовой. Толя закричал:

— Это я, Толька Терентьев. С дружком с масленицы идем. Бутылка самогона есть.

Терентьев жил рядом с казармой, его знали. Часовой пригласил:

— Давай сюда. Пригубить спиртного на морозе не...

Договорить он не успел. Рука у Петрова была тяжелая и верная. Пять минут грохота и одурелых криков спросонья — и с полицаями было покончено. А возвращавшихся с гулянки мы задержали, судили и уничтожили как изменников Родины. Уходя, договорились еще раз встретиться с Анатолием, задание ему дали.

Не состоялась эта встреча. Утром в Лямоны примчались гитлеровцы. По дороге они подобрали тяжело раненного полицая, притворившегося при партизанах мертвым. Он выдал маленького героя. Фашисты расстреляли Толю и вместе с ним его мать и сестру».

|  |

| Л. З. Егоров - партизан-разведчик | В. И. Величко - партизан-разведчик |

Много смелых дел было на боевом счету у бригадных разведчиков. И немалая заслуга в этом их командира Сергея Степановича Шуваева. Высокий, с тяжелой силой в плечах. Под темными дугами бровей пытливые, чуть насмешливые глаза. Надо было видеть, каким яростным гневом загорались они, когда в решительный момент он поднимался в атаку с криком:

— Полундра! За мной, ребята! Круши гадов!

Сергей никогда не расставался с морской фуражкой. Бывало, скажут ему товарищи:

— Серега, одень что-либо потеплее. Ведь зима все-таки.

Усмехнется в ответ:

— В ней начал воевать, в ней и до Берлина дойду.

Был неразговорчив. Из скупого рассказа его знали, что служил он на корабле, а воевал в морской пехоте, попал контуженным в плен, бежал. Сам ленинградец. Автор питает надежду, что, прочитав эти строчки, откликнутся родные нашего героя и его боевые товарищи по службе на Балтике. Пас Шуваев разыскал при формировании бригады осенью сорок второго.

Под стать командиру были и другие бригадные разведчики. Помкомвзвода Володя Петров — человек гордой отваги, весельчак, гармонист. Сержант Александр Куклев — смелый и осторожный разведчик. Григорий Петров — ни при каких обстоятельствах не унывающий восемнадцатилетний паренек, готовый идти на самое отчаянное дело.

Среди разведчиков отрядов были люди среднего возраста: Иван Степанович Богданов, Семен Дмитриевич Дмитриев, Афанасий Кириллович Хандашев, Герасим Ефимович Ефимов, Иван Григорьевич Баранов, Василий Александрович Чухнов, Николай Никандрович Орлов. За плечами у каждого — годы работы, армия, у некоторых и боевой опыт.

Были и молодые ребята. Леонид Егоров в первые дни войны сдавал последний экзамен в педагогическом училище. А Володе Величко в сорок первом шестнадцать исполнилось. Однако к нам он пришел уже обстрелянный — партизанил в отряде Карпенко, был ранен.

В начале марта в бригадной разведке появился свой «доктор». Николай Иванов привел в подразделение медицинскую сестру Валю Михайлову. Девушка скрывалась в деревне Заболотники Себежского района. Ее хотели угнать в Германию. У Михайловой, несмотря на молодость, был фронтовой опыт. В сорок первом она работала в госпиталях с тяжело раненными. Валя быстро прижилась среди суровых мужественных ребят. Она умела быть и поваром, и прачкой. Ходила в разведку, мерзла в засадах.

Разведчики любили своего скромного, застенчивого, смелого «доктора». Валя платила им тем же. Была со всеми приветливой, ласковой. И лишь тому, кто ее встретил первым, уделяла внимание немножко больше... Они и сейчас по жизни идут рядом — Николай Павлович Иванов и Валентина Николаевна Михайлова, радуя своей дружбой, пронесенной сквозь десятилетия, нас — бывших партизан.

И на успех наших боевых дел в марте, и на усиление политической работы с населением влияли вести о разгроме фашистских армий на берегах Волги. Сталинград. Это слово было на устах у всех. Казалась, сам воздух им пропитан. Как-то ночью после довольно шумного обсуждения одной малоуспешной операции вышли мы с Александром Солдатовым из штабной избы на улицу. Потихоньку вьюжило, но уже не по-зимнему.

— Отчего так зло выступал, старший лейтенант? — спросил я его.

— Полегло много наших.

— Где? — не понял я.

— У Волги. Такая победа завоевывается большой кровью. И она требует,— всегда довольно спокойный Солдатов опять загорячился,— да, да, товарищ комбриг, требует от нас большего. Нельзя, как это...

— Стоп, Александр Михайлович,—-прервал я его.— Уже все обсуждено. Ты прав, но остынь. И скажи мне лучше, не чувствуешь ли ты, чем пахнет?

— Шуткуете, товарищ комбриг.

— Нет, серьезно.

— Весной, наверно.

— А весна приносит что? —продолжал я задавать вопросы своему недоумевающему заместителю.

— Тепло, свежий ветер, половодье.

— Точно, Александр Михайлович. Половодье. Оно сметает все на своем пути. А если половодье партизанское, то и крупные...

— Неужели Савкинский мост? — теперь уже меня перебил Солдатов, сходу разгадав направление разговора.

— Да. Савкинский. Завтра еду к уполномоченному штаба партизанского движения. Знаем об этом пока комиссар, ты и я. Иди спать.

— Уснешь тут...

Это была первая крупная наступательная операция объединенных партизанских сил. 23 отряда партизан, общей численностью 3 тысячи человек, обрушились в ночь на 31 марта 1943 года одновременно на несколько фашистских гарнизонов и главный объект — Савкинский мост.

Комбриги давно мечтали о такой операции. Мост находился на основной железнодорожной магистрали Резекне — Новосокольники, на участке между станциями Идрица — Пустошка. Путь двухколейный. Река Неведрянка неширокая, но мост с двумя фермами, длиною около ста метров. Подходы к нему— болотистая равнина. Да и враг зря время не терял — оборону создал жесткую. Дзоты, минные поля, колючая проволока в четыре кола, на насыпи пулеметные точки, минометы.

Операцией руководили уполномоченные штаба партизанского движения майоры А. И. Штрахов, И. И. Веселов. Основные силы для операции дали бригады А. М. Гаврилова, Ф. Т. Бойдина, А. В. Романова (белорусы), В. Г. Семина. Нашей бригаде отводилась вспомогательная роль: обеспечить тылы штурмующих отрядов со стороны станции Идрица.

И. И. Веселов - уполномоченный штаба партизанского движения Калининской области

Операция готовилась основательно. Ей предшествовали агентурная разведка, командирская рекогносцировка. Пятидесятикилометровый марш из района сосредоточения сил, несмотря на распутицу, был совершен точно по времени. Незамеченными проскочили отряды шоссейную и железную дороги. В четыре утра две зеленые ракеты прочертили промозглый воздух. Начался штурм.

Два часа продолжался бой у насыпи и в деревне Савкино. Рвались гранаты и мины на подступах к станции Нащекино и поселку Могильно, гремели взрывы и автоматные очереди на дорогах, идущих от Идрицы. Партизаны нашей бригады (отряды И. В. Жукова и П. 3. Позднякова) в это время взорвали большой деревянный мост через реку Ливица на шоссе Пустошка — Идрица, уничтожили телеграфную связь на протяжении полкилометра и, заняв удобные позиции на восточном берегу Ливицы, изготовились к бою. Но удар по Савкинскому мосту был настолько неожиданным и ошеломляющим, что комендант Пустошки не успел выслать помощь. Посланные из Идрицы к Савкину автомашины с автоматчиками натолкнулись на сильный партизанский заслон. И не прошли.

В шесть утра два мощных взрыва возвестили о завершении операции. Одна ферма моста рухнула в воду, вторая, подорванная, повисла над рекой. Движение эшелонов было остановлено на 15 суток, истреблены гарнизоны Савкина, Нащекина, Могильно, уничтожено шесть шоссейных мостов, захвачены богатые трофеи (пулеметы, автоматы, 60 кавалерийских лошадей с седлами, провиант) и пленные. Радость победы омрачила весть о гибели нескольких человек, в том числе и руководителя всего сражения Ивана Ивановича Веселова... Когда дымная заря встала над опаленной огнем землей, партизанское войско уже отходило от железной дороги в южном направлении.

...Стояли первые апрельские дни. По народному поверью щука в это время хвостом легко лед разбивает. Но на озерах Идрицкого района он еще держался, и о нем мы не раз вспоминали в разговоре с Алексеем Ивановичем Штраховым. Я докладывал ему боевую схему разгрома фашистского гарнизона в поселке Сутоки.

Штрахов знал войну не понаслышке, с фашистами дело имел еще до Великой Отечественной — воевал в Испании на стороне республиканской армии в середине тридцатых годов, был комиссаром Калининского партизанского корпуса осенью 1942-го. Он согласился с нашим мнением, что наступать на. гарнизон с севера рискованно. Там шоссе проходит и железная дорога, и противник быстро сможет перебросить подкрепления из крупных гарнизонов в Пустошке и Идрице.

Южное направление тоже было нами отвергнуто. Партизаны других бригад однажды пробовали прорваться из леса к поселку, но безрезультатно. После этого гитлеровцы сильно укрепили южный район. Здесь были сосредоточены главные огневые средства гарнизона. О них я имел точные данные от наших разведчиков. Вот тогда Алексей Иванович и спросил:

— Каково состояние льда на Сутокском озере?

— Лед еще крепок, но у берегов уже полоса воды шириной метров двадцать. Не будь ее, один из отрядов послал бы на штурм по льду.

— Но и позади выбранной вами позиции есть озера и речки,— не сдавался Штрахов.— Коль не удастся ворваться в Сутоки, противник прижмет нас к этой водной системе с непрочным льдом.

— А мы обязательно ворвемся, Алексей Иванович. Отхода без победы не будет. Это не только мое мнение, но и комиссара бригады Козлова, начальника разведки Солдатова. Советовались мы с командирами и комиссарами отрядов.

— Ну коли так, действуйте,— улыбнулся Штрахов и официальным тоном сказал: — Приказываю,товарищ комбриг, разгромить сутокский гарнизон оккупантов.

Сутоки считались крепким орешком. Гарнизон — почти три сотни гитлеровцев и полицаев. Вооружение: пушка, минометы, девять пулеметов, у всех немцев автоматы. Проволочные заграждения имелись в изобилии, на предполагаемо опасных направлениях протянуты в три ряда. Кирпичные подвалы десяти зданий приспособлены для огневых точек. Всего 24 дзота. Отрыты глубокие траншеи. Но разгрызть этот орешек следовало во что бы то ни стало. Он был своеобразным форпостом немецких гарнизонов на железной дороге между Себежем и Пустошкой, охраняя подступы к ним.

Был ли я, давая заверения уполномоченному штаба, твердо уверен в успехе?

Да, был уверен. За плечами отрядов бригады успешные открытые бои, результативные диверсии на дорогах, налеты из засад. От боя к бою бригада превращалась в слаженный, дисциплинированный коллектив.

Штрахов уехал, я вышел на улицу. У деревьев кое-где еще виднелись бурые кольца осевшего снега. Светило солнце. Весенние капли радостно постукивали— тепь, тепь. Апрель входил в силу.

Мы, калининские партизаны, тоже набирали силу, и от этого на душе было спокойно. Итак, решено было штурмовать Сутоки с северо-запада, со стороны болота, окаймляющего озеро. Отсюда партизаны вряд ли нападут, решали мы задачу за противника, местность от поселка совершенно открытая. Датой штурма наметили ночь с 13 на 14 апреля. Нам в помощь Штрахов приказал выделить отряд Александрова из второй бригады и одну пушку.

И вот мы в пути. Идти не близко — более трех десятков километров. Отдал приказ всех встречных людей задерживать, дабы каким-либо образом до Суток не донеслась весть о приближающейся опасности. Установил пароль на операцию: «Дуб — береза».

Необычное задание получил командир отряда Поздняков. Ему во главе усиленного взвода предстояло скрытно подойти как можно ближе к гарнизону с юга, окопаться и открыть сильный огонь, создавая видимость направления главного удара.

— Шуми как можно громче, Петр Захарович— говорил я ему, ставя задачу. — Не жалейте патронов и глоток тоже.Будет сделано, товарищ комбриг,— заверь Поздняков.

— Такой шум подымем, что на кладбище и мертвые очнутся,— добавил политрук взвода Юрий Якимов.