Книга памяти Псковской области. Том 7

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Перед тобою — книга, посвященная опочанам и красногородцам, которые отважно воевали с врагом на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, в подполье и погибли или, будучи мирными жителями, стали жертвами фашизма.

Много их, наших земляков, пало смертью храбрых на сражений и в тылу врага. Среди них более семи тысяч опочан и свыше трех тысяч шестисот красногородцев. Вечная им память! Мы, люди конца двадцатого столетия, в вечном долгу перед ними...

Огромная наша признательность — тем ветеранам войны, которые живут среди нас. С каждым годом их все меньше. Это старые, порой совершенно беспомощные люди, отдавшие Отечеству все, могли. Честь им и слава!

Лишь незначительная часть включенных в книгу рассказов, очерков, мемуаров создана профессиональными журналистами. Большинство же статей написано теми, кто далек от журналистики. Но все публикации родились по велению сердца, в память о боевых друзьях-товарищах, не вернувшихся с войны. Хочется надеяться, что читатель с интересом познакомится с этими бесхитростными рассказами о героических деяниях наших дедов, отцов, старших братьев.

Многострадальная опочецкая и красногородская земля до сих хранит «сюрпризы» военной поры. То встретишь заросший травой и мелколесьем окоп, то глубокую, размытую временем во¬ронку на месте, где был вражеский бункер, нет-нет да и взорвется где-нибудь от случайного прикосновения спокойно пролежавшая полвека, но еще смертоносная граната или бомба...

Пройдет еще немало лет — и нашим потомкам будет трудно, а может быть, и невозможно отыскать на те уродливые раны, что нанесены ей снарядами, бомбами, пожарищами Великой Отечественной войны. Но память о той поре сохранится. И не просто сохранится, но будет передаваться от поколения к поколению как эстафета славы и гордости.

Редакционные коллегии Опочецкого и Красногородского районов.

Опочецкий район

России малая частица

России малая частица (I)

Опочецкий район расположен в южной части Псковщины. Образован он в составе Псковского округа Ленинградской области постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года из Опочецкой и части Велейской, Еженской волостей Опочецкого уезда. Площадь — 2 тысячи квадратных километров. Население — 28,9 тыс. человек. Населенных пунктов — 520.

По территории района протекают реки Великая, Исса и другие. Насчитывается 250 озер. Под лесом — 485,4 квадратных километра. Территорию района пересекает автомобильная дорога Ленинград (С.-Петербург)—Киев — Одесса, с ответвлениями на Карсаву (Латвия) и Полоцк (Белоруссия).

Город Опочка находится в 130 километрах к югу от областного центра — Пскова. Один из старейших городов Псковской области, расположенный на берегах реки Великой.

История Опочки неотделима от истории древнейших русских городов — Новгорода и Пскова, которые в течение многих столетий были единственными защитниками Русской земли на ее северо-западных рубежах.

В Третьей Псковской летописи говорится: «В лето 6922 (1414 г.) псковичи поставиша город на Опочке над Великою рекою...» Строители— псковские посадники и городские жители, а также местные крестьяне — облюбовали высокий мыс над излучиной реки. Мыс был превращен в остров. Над высоким кольцевым насыпным валом поставили частокольные степы и бревенчатые башни. Одновременно с этим срубили церковь во имя Преображения Господня.

Первые двенадцать лет существования Опочецкой крепости прошло мирно. А «в лето 6934 (1426 г.)... князь Витовтъ миръ разверзе съ Псковомъ на Петровъ день... Прииде князь Витовтъ с силою великою литовскою и с тотары воевати Псковския волости... Прииде преже к городу Опочке и лезше усердно к городу велми, а опочяни с ними бишася искрепка...»

В «Истории Российской» В. Н. Татищева, а следом за ней и в сочинениях других историков неудача Витовта под Опочкой приписывается хитроумию оборонявшихся. Притаившись за степами крепости, они оставили открытым подъемный мост, а когда неприятели ринулись на пего — перерезали веревки: десятки людей полетели вниз, на вбитые под мостом острые колья...

Кровопролитные стычки произошли также под Котельном, Вревом и на дороге от Острова к Велью.

Наконец, был заключен мир, сохранявшийся до конца жизни Витовта и при его преемниках.

В 1440 году «пригород псковский Опочка погоре вся... Тоя же осени Александръ Князь и посадники псковские послаша посадника Тимофея, и ехавши с волостьми и поставиша град Опочку» (Псковская 2-я летопись).

В 1464 году почти в тридцати верстах от Опочки, на реке Синей, возник новый, хорошо укрепленный пригород — Красный городок. Права на земли, лежавшие к югу и западу от него, оспаривал у Пскова Ливонский орден. Военные столкновения с ним не прекращались.

Об этом свидетельствует краткая повесть о тяжелейшей четырехнедельной обороне крепости в 1518 году, которая озаглавлена: «Чудо Преподобного Сергия у града Опочки».

«Постоянно ободряемые воеводой, опочане, — рассказывается в повести, — намеревались защищать свой город до последней возможности». Начавшийся наутро штурм был отбит, «бесчисленное множество побиша Литвы и Ляховъ, ихъ же трупы яко реку запрудиша от всехъ странъ града и кровию человеческою быстрыми струями яко река потече...» Обеспокоенный быстрым приближением московских воевод, князь Острожский снял осаду и вместе с войском спешно покинул окрестности Опочки.

План г. Опочки в XVI—XVII вв.

Псковская земля претерпела немалое разорение и от начатой Иваном Грозным в 1558 году войны с Ливонией. Утративший былую военную мощь Орден не мог оказать достаточно долгого сопротивления. Но в 1562 году «приходили литовскиа люди воевати... к Опочке, а хотели посад зажечи, и гражане не дали зажечи посаду, за надолбами отбилися...» (Псковская 3-я летопись)

Неудачная русско-польская война (1632—1634 гг.) была последней войной, в которой участвовал гарнизон Опочки — крепости, которая за всю свою долгую и героическую историю ни разу не была сдана неприятелю. Она по-прежнему была еще хорошо вооружена, на специальных земляных «раскатах» возле ворот и башен стояли грозные пушки. Около 1686 года псковские каменщики возвели из плиты новый пороховой погреб —первое в городе каменное здание. Сохранялась должность воеводы (в XVIII веке — комендант). Но стены, башни и другие оборонительные сооружения постепенно ветшали и рушились...

Однако и мирная жизнь была наполнена своими тревогами и несчастьями. Так, в одночасье сгорела едва ли не половина посада. Особенно большое смятение посеяла в умах никоновская реформа церкви. Нашлось немало приверженцев «древнего благочестия». В соседнем Велейском уезде образовался даже своеобразный староверский край.

В петровское время соседние псковские пригороды — Велье, Воронич и Красный —вместе со своими уездами были приписаны к Опочке (1719 г.). Последняя же, хотя и избежала их печальной судьбы, росла и меняла свой облик очень медленно.

г. Опочка. Городской кадетский корпус (1774 г.)

До 1772 года Опочка была уездным городом. Опочецкий уезд занимал юго-западную часть Псковской губернии. Площадь его составляла более четырех тысяч квадратных верст. В состав уезда входило 15 волостей.

В 1772 году, после первого раздела Польши, при учреждении в отошедших к Российской империи белорусских и украинских землях новых губерний, Опочка стала центром 2-й Белорусской губернии, включившей в себя Псковскую, Великолукскую, Витебскую, Полоцкую и Двинскую провинции. Решающую роль сыграли выгоды географического положения, да и по населенности город тогда немного уступал запустелому, обезлюдевшему Пскову. Два года спустя, в сентябре, случился большой пожар. Сгорели и все постройки Верхнего города. Это печальное событие символически завершает период древней истории Опочки. После пожара центр города переместился с вала на низкий правый берег. Здесь, на мысу, образуемом течением рекн Великой, уже в 1776 году выстроены два двухэтажных корпуса для губернских учреждений. Но так как год спустя Опочка вновь стала уездным городом, надобность в них отпала.

Посредине образовавшейся меж ними площади отведено было место новому собору, «на построение оныя соборныя церкви блаженной памяти Государыня Императрица Екатерина Алексеевна пожаловала из казны денег десять тысяч рублев, и определен был с казенной стороны архитектор Иван Парфенов» (Травин Л. А. «Исторические известия»). Освященный в 1795 году, Спасо-Преображенский собор — предмет гордости опочан — простоял до недоброй памяти 1937 года. Его величественная, по несколько старомодная для конца XVIII века архитектурная композиция, пронизанный светом интерьер отдаленно напоминали знаменитый Смольный собор в Петербурге.

15 декабря 1778 года Екатерина II утвердила новый план города. Широкие улицы, крупные прямоугольные кварталы, выстроенные по типовым проектам усадьбы состоятельных горожан должны были придать Опочке более европеизированный облик. В отличие от некоторых других русских городов, ее перепланировка завершилась сравнительно быстро. Менялся и быт. В богатых домах стали появляться кафельные печи, мебель красного дерева, зеркала, многочисленные картины в рамках за стеклом, медные самовары, фарфоровая и стеклянная посуда. Позднее по улицам города прошел первый автомобиль.

Среди господ-дворян Опочецкого уезда можно было встретить немало весьма интересных и почтенных лиц. Так, например, в сельце Ступино Старицкой волости жил отставной генерал-поручик и сенатор Илларион Матвеевич Голепищев-Кутузов, строитель Екатерининского канала в Петербурге, отец будущего великого полководца. Он погребен в деревянной Воскресенской церкви погоста Тсребепи. В окрестностях самой Опочки преобладали небольшие поместья. Одно из них, сельцо Бисерево, растворившееся ныне в городской застройке, — родина первого русского профессионального шахматиста А. Д. Петрова (1794—1867 гг.).

г. Опочка. Первый автомобиль в городе

27 января 1797 года в Опочке была проведена первая всеобщая перепись населения. В городе проживало тогда 5658 человек.

В первые десятилетия XIX века Опочка, как и Россия в целом, переживала заметный культурный подъем. Наиболее развитая часть молодежи проявляла растущий интерес к литературе, музицированию, светскому и церковному пению, к рисованию и родной истории.

Во время своей ссылки Александр Сергеевич Пушкин неоднократно посещал Опочку. Первое знакомство с городом, очевидно, состоялось у него 9 августа 1824 года, когда его и «дядьку» Никиту Козлова, ехавших из Одессы в Михайловское — из южной ссылки в псковскую, на опочецкой почтовой станции встречал михайловский кучер Петр Парфенов. Упомянутые в стихотворении «Признание» (1826 г.) «путешествия в Опочку», вероятно, были для поэта и его тригорских друзей памятными событиями довольно однообразной деревенской жизни.

Центром города была Соборная площадь. Главными достопримечательностями оставались сооружения екатерининской эпохи: кадетский корпус, Спасо-Преображенский собор и тюрьма, составляющие «триединство»: казарма — церковь — тюрьма. О них и поговорка сложилась: «Отслужи царю-батюшке в солдатах, помолись в церкви Господу Богу и с чистой совестью садись в тюрьму».

г. Опочка. Спасо-Преображенский собор

В Опочке еженедельно по понедельникам, средам, пятницам были торговые дни. Во все приходские храмовые и престольные праздники проводились ярмарки, на которые ехали со своими товарами купцы, ремесленники, крестьяне Новгородской и Псковской губерний.

Бывали в Опочке и высочайшие особы. Посетила город, в частности, императрица Екатерина Вторая, предприняв весной 1780 года поездку в Могилев. Дважды посетил Опочку император Александр Первый. Неоднократно бывал здесь и император Николай Павлович проездом из Петербурга в Варшаву.

В XIX веке Опочку постигали разные бедствия — наводнения, пожары, эпидемии. Наводнением 1820 года был нанесен огромный ущерб жителям города и села. Были даже человеческие жертвы. В 1848—1849 годах в городе бушевала эпидемия холеры. Вымирали целые семьи.

После отмены крепостного права в 1861 году в Опочке стали появляться промышленные предприятия. В описи за 1900 год указаны кожевенные заводы братьев Кудрявцевых, кирпичный и гончарный заводы, мелкие ремесленные мастерские. Предпринимательством занимались купцы и богатые горожане. Купцы также скупали лен у крестьян для перепродажи на внутреннем и внешнем рынках. Самыми распространенными ремеслами в среде мещан были кузнечное, сапожное, столярное.

Годы «великих реформ» пробудили в русском обществе дремавшую общественную инициативу. Уже в 1861 году, благодаря усилиям уездного предводителя дворянства графа Я. К. Сиверса (1818—1865 гг.), открылась Опочецкая женская прогимназия (с 1910 г. — гимназия). При активном содействии первой гильдии купца и городского головы Н. И. Куколькина (1814—1889 гг.) в 1874 году возникло вольное пожарное общество, в том же году, исключительно его стараниями, был учрежден городской общественный банк.

После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в Опочку было сослано 270 семей (около<700 человек) мятежных кавказских горцев. Они пробыли в городе около трех лет. Все это время опочане относились к ним с большой доброжелательностью и сочувствием. Зимой ссыльные жили в здании Городского корпуса на площади, а летом — в палатках на Завеличье. Очень многие из них умирали. Когда же, наконец, им разрешено было вернуться, многие погибли по дороге домой. Среди тех, кто уцелел, был дед народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Важную и в целом положительную роль в жизни уезда, прежде всего в деле народного просвещения и развития здравоохранения, играло основанное в 1865 году уездное земство. С 1908 года оно начало осуществлять программу введения всеобщего начального образования. В 1911 году в Опочецком уезде насчитывалось 89 земских и 32 церковноприходских школы.

Добрую память о себе оставил земский врач Нил Андреевич Ладыгин. При нем строилась больница (1894 г.), и ныне исправно служащая городу и району. Помимо приема, выездов и стационарного лечения больных, в обязанности его — главного врача— входил контроль'всего медицинского обслуживания и санитарного состояния уезда. Надо ли говорить, что они были далеко не идеальны. На 175 тысяч человек населения (из них только 8,5 тысяч в Опочке) перед первой мировой войной имелось восемь врачей и около двадцати фельдшеров и акушерок.

Из культурно-просветительских учреждений в городе работал частный синематограф «Кинь грусть». Демонстрировались там пошленькие немые ленты. Собирались здесь купцы, богатые мещане; играли в карты. Синематограф обслуживал «избранных». Рабочим же оставались кабак и церковь.

г. Опочка. Кинотеатр "Кинь грусть".

Большую роль в просвещении играли городская библиотека, насчитывающая 45 тысяч томов, и городское «Общество любителей сценического искусства». Промышленность была развита слабо. В начале XX века в Опочке и уезде действовало несколько кожевенных, кирпичных и гончарных предприятий, первая в Псковской губернии сельская электростанция братьев Тиме в селе Захино, шесть сельскохозяйственных винокуренных и один пивоваренный завод, казенный винный склад, маленькая типография, не говоря уже о большом числе мельниц, в основном водяных. В Опочке в общей сложности насчитывалось около 200 рабочих.

В начале XX века местное акционерное общество открыло автобусное сообщение между Опочкой и Островом. Благодаря стараниям председателя земской управы, больница — первой в городе— получила электрическое освещение. Устанавливались первые телефонные аппараты. Один из них хранится сейчас в Опочецком народном краеведческом музее.

Бурные события революции 1905—1907 годов охватили и Опо-чецкий уезд. По заданию Псковской организации РСДРП в Опочку приехал профессиональный революционер Андрей Петрович Семякин. Под его руководством были заложены основы местной партийной организации, которая с усилением народных волнений развернула широкую революционную агитацию среди крестьян и рабочих уезда. Занималась она главным образом распространением листовок и прокламаций, получаемых из Петербурга, Риги, а также напечатанных на месте.

Новый подъем революционной борьбы связан с Февральской революцией. В Опочке был создан Совет народных депутатов, но руководство в нем захватили эсеры и меньшевики. В Совете образовались фракции: большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов.

После того как свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, ЦК партии в январе 1918 года для работы в деревне направил на Псковщину петроградских рабочих. В Опочецкий уезд приехали большевики О. А. Алексеев, В. С. Сергеев, В. В. Громов. Был создан Опочецкий Военно-революционный комитет под председательством В. Н. Казиева. На второй день ревком обратился к рабочим и крестьянам уезда с призывом добровольно вступать в Красную гвардию. Первыми красногвардейца¬ми были занесены в список В. А. Марков и И. Ф. Фадеев, а через день в списках числилось 252 добровольца.

В феврале — марте 1918 года власть в уезде повсеместно перешла к волостным Советам. Стали создаваться комитеты крестьянской взаимопомощи, товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), трудовые артели. Образовались сельскохозяйственные коммуны в Новоселье, Лобове, Высоком, Болготове, которые с началом коллективизации были реорганизованы в сельскохозяйственные артели.

С первых дней Советской власти в уезде был объявлен поход за культуру и грамотность. Открылись новые школы, которые явились центром ликвидации неграмотности. Женскую гимназию преобразовали в школу второй ступени с девятилетним образованием. В селе Матюшкино были организованы курсы по подготовке учителей начальных классов. В 30-е годы на селе открылись школы колхозной молодежи (ШКМ) с семилетним обучением.

В годы первой пятилетки в Опочке начинают работать промышленные предприятия. В 1931 году построен и пущен в эксплуатацию льнозавод, а через год — райпромкомбинат. К весне 1935 года было коллективизировано 93 процента крестьянских хозяйств района. Образовано 306 мелких колхозов. На их полях работала техника первой и второй Опочецкой, Глубоковской и Духновской МТС.

России малая частица (II)

Мирный труд опочан был прерван нападением фашистской Германии на нашу страну.

В полдень 22 июня 1941 года ЦК ВКП(б) и Советское правительство обратились к народу с призывом встать на защиту Родины. В тот же день Опочецкий райком партии и райисполком организовали митинги в колхозах, МТС, промышленных предприятиях, в средних учебных заведениях. В местный военкомат 23—25 июня стало поступать множество заявлений от опочан с просьбой направить на фронт. В первые дни войны военкомат отправил в действующую армию свыше 800 человек, в том числе 50 коммунистов.

В первых числах июля 1941 года Калининский обком партии (Опочецкий район тогда входил в Калининскую область) дал указание об эвакуации вглубь страны государственных ценностей и скота. Первая и вторая Опочецкие МТС, Глубоковская и Духновская МТС отправили в тыл тракторы и значительную часть сельхозтехники. Начал эвакуацию льнозавод. Формировались гурты коров и овец для отправки в тыл. Из района было эвакуировано 9 тысяч коров и овец колхозного стада в Ярославскую и Горьковскую области. С Советской площади ежедневно отправлялись в тыл машины с зерном и оборудованием. Ценности Опочецкого госбанка были в сохранности доставлены в госбанк Марийской АССР.

Началась массовая эвакуация жителей города на восток.

Утром 9 июля передовые части врага ворвались в город в районе Завеличья, стараясь захватить его с ходу. Старый вал снова стал крепостью. Но силы были неравны. Наши части стали отходить. И девятого июля немецкие войска заняли город полностью. На второй день на заборах и стенах зданий уже висели приказы и распоряжения со страшными словами: «расстрел», «за неподчинение— смертная казнь», «за нарушение — смерть». В Опочке на общественных зданиях заколыхались штандарты с фашистской свастикой.

С июля 1941 года на улицах стали патрулировать гестаповцы и предатели-полицаи. Начальником отделения полиции безопасности (СД) стал матерый нацист, опытный контрразведчик капитан Крезер. Создали оккупанты и крупную хозяйственную комендатуру во главе с майором Гофманом.

С первых дней оккупации в тылу противника развернулась партизанская борьба. Первый партизанский отряд в Опочецком районе был образован в Рясинских лесах под руководством Михаила Павловича Павлова, ныне почетного гражданина города Опочки, генерал-майора в отставке. Отряд носил название «За власть Советов».

9 августа 1942 года на базе партизанских отрядов Гаврилова (120 человек), Петрова (70 чел.), Ершова (70 чел.) и партийно- советского аппарата района (17 чел.) образована 3-я Калининская партизанская бригада под командованием Алексея Михайловича Гаврилова. В тылу врага на опочецкой земле героически сражались 10-я бригада Николая Михайловича Вараксова, спецгруппа Бобруся, отряд «Борец» Чугунова.

Немалый ущерб нанесен врагу партизанами. Только 3-й Калининской партизанской бригадой было подорвано 50 эшелонов противника с боевой техникой и личным составом, 3 бронепоезда, 15 железнодорожных мостов, разгромлено 16 фашистских гарнизонов, убито более 5 тысяч фашистов, уничтожено 12 волостных управ.

В партизанской борьбе проявили мужество и героизм женщи-ны-опочанки.

В 1939 году Александра Филипповна Анисимова стала заведующей Опочецким райздравотделом. С первых дней войны Опочка превратилась в фронтовой город. На Александру Филипповну навалилось много забот по размещению и лечению раненых. За несколько дней до захвата фашистами Опочки она была эвакуирована в Калинин. Была приглашена к первому секретарю Калининского обкома партии П. С. Воронцову. Анисимовой было предложено вступить в партизанское соединение, которое будет действовать в Опочецком районе. Без каких-либо колебаний она согласилась пойти в тыл врага. С августа 1942-го до июля 1944 года А. Ф. Анисимова прошла трудными тропами партизанской борьбы, оказывая помощь раненым партизанам.

Мужество и отвагу в борьбе с врагом проявила партизанка Зинаида Васильева. У деревни Маврино ее неожиданно окружили фашисты. Зина вступила в неравную схватку. Бросив гранату, пыталась скрыться в кустах, но была ранена. Раненую разведчицу взяли в плен и привезли в Опочку. Она была подвергнута страшным пыткам. Полиция арестовала мать Зины — Анастасию Андреевну, угнав в фашистский гарнизон Высокое, где над 50-летней женщиной жестоко издевались. Крезер приказал привезти ее в Опочку для допроса. Полицаи из Высокого привязали ее к оглобле запряженной лошади и, истерзанную, босую, полуголую, доставили в Опочку. Мать увидела свою дочь, когда Зину вели на допрос. Дочь сказала:

окружили фашисты. Зина вступила в неравную схватку. Бросив гранату, пыталась скрыться в кустах, но была ранена. Раненую разведчицу взяли в плен и привезли в Опочку. Она была подвергнута страшным пыткам. Полиция арестовала мать Зины — Анастасию Андреевну, угнав в фашистский гарнизон Высокое, где над 50-летней женщиной жестоко издевались. Крезер приказал привезти ее в Опочку для допроса. Полицаи из Высокого привязали ее к оглобле запряженной лошади и, истерзанную, босую, полуголую, доставили в Опочку. Мать увидела свою дочь, когда Зину вели на допрос. Дочь сказала:

— Мама, прости меня за твои муки! — Держись, моя милая!

Я горжусь тобой, — ответила мать.

Мать и дочь были казнены.

О страшной судьбе своих близких сыновья Анастасии Андреевны узнали лишь после того, как немцы были изгнаны из Опочки. С большим трудом удалось братьям отыскать тело сестры и похоронить. А тело матери найти так и не удалось. Она осталась в неизвестной могиле.

Активными помощниками партизан были учащиеся и учителя школ города. Ученик 4-й школы Ваня Шпилькин по заданию партизан собирал сведения о немецких частях, которые передвигались к Ленинграду по железной и шоссейной дорогам, распространял листовки, добывал боеприпасы. Партизанской связной в отряде была ученица 8-го класса средней школы № 2 Катя Иванова из деревни Косткино Матюшкинского сельсовета. Из этой же шко¬лы ушла в партизанский отряд Лина Устинова. А ученица 6-го класса Нина Денисова была партизанским почтальоном. Нина попала в руки гестапо. После жестоких пыток она была расстреляна.

Коммунист Петр Митрофанович Митрофанов до войны работал учителем. После оккупации района ушел в партизаны. Ему дали ответственное поручение. Возвращаясь с задания, он был арестован. На допросах его бесчеловечно пытали. Ничего не добившись, фашисты расстреляли его.

Опочане свято чтут память о Николае Васильевиче Васильеве. Это был удивительно энергичный, бесстрашный человек. Он умело вошел в доверие фашистам, чтобы добывать необходимые сведения и передавать их партизанам. Васильев имел верных друзей — Олю Давидович, Галю Тихомирову, Зину Кучерову, Фросю Андрееву, Людмилу Царенок и ее мать Анну Царенок. Все они были преданы Родине, как и Николай Васильевич.

Опочане свято чтут память о Николае Васильевиче Васильеве. Это был удивительно энергичный, бесстрашный человек. Он умело вошел в доверие фашистам, чтобы добывать необходимые сведения и передавать их партизанам. Васильев имел верных друзей — Олю Давидович, Галю Тихомирову, Зину Кучерову, Фросю Андрееву, Людмилу Царенок и ее мать Анну Царенок. Все они были преданы Родине, как и Николай Васильевич.

Зина Кучерова не один раз лесными тропами бесстрашно пробиралась к партизанам, передавала им патроны и ценные сведения. Выполняя боевое задание, героиня погибла у деревни Заверняйка. Ольга Ивановна Давидович, жена командира Красной Армии, накануне войны с дочерью приехала к родным погостить в Опочку, Пришлось ей здесь и остаться. Она подружилась с Галей Тихомировой. Та всей душой ненавидела врага. Они всюду были вместе. Вдвоем следили за передвижением немцев к Ленинграду и обратно (такое у них было задание). Радовались, когда удавалось добыть патроны и передать их партизанам. Весной 1944 года гит¬леровцы арестовали Николая Васильева, а вскоре — Олю Дави¬дович и Галю Тихомирову. После жестоких допросов и избиений Галя в тюрьме тяжело заболела. Рассказывают, что ее, умирающую, но еще живую гитлеровцы зарыли в землю. Но где? Останки ее не обнаружены. Олю Давидович ночью отвезли за Кудку (Ровные Нивы) и там расстреляли. Ее тело разыскали родители и перезахоронили на Покровском кладбище.

Николай Васильев находился в камере смертников подвального помещения больницы на Завеличье. Его пытали, мучили, но он никого не выдал. На стене камеры написал: «Прощайте навсегда! Николай Васильев». Его место захоронения не установлено.

Г. Тихомирова |

Ф. Андреева |

Л. Царенок |

России малая частица (III)

Во время вражеской оккупации на территории района активно действовали, как уже указывалось ранее, 3-я Калининская партизанская бригада, а также 4-я Ленинградская партизанская бригада. Они наносили ощутимые удары по врагу, приближали освобождение опочецкои земли от гитлеровцев.

Бои за освобождение района развернулись в 1944 году. Их вели 29-я гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия, которой командовал генерал-майор А. Т. Стученко, 93-й гвардейский стрелковый полк (командир гвардии подполковник М. Г. Фролов), 87-й гвардейский стрелковый полк (подполковник К. Г. Тарасенко), 90-й гвардейский стрелковый полк (подполковник В. М. Андронников), 85-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия (гвардии полковник С. С. Черниченко), 30-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия (генерал-майор А. М. Исаев) и другие соединения.

В июне 1944 года войска 10-й гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант М. И. Казаков) тщательно готовились к наступлению. Предстояли упорные, кровопролитные бои. Город Опочка был одним из важных звеньев в системе немецкой обороны, проходившей по укрепленному немцами рубежу «Рейер», в непосредственной близости от города, вдоль железной дороги Псков — Идрица и далее по линии Себеж — Освея.

В первых числах июля был получен приказ о наступлении. Оборонительную полосу «Пантера» наши войска прорвали в первый же день наступления. После прорыва обороны противника на рубеже озер Алё и Каменное 29-я гвардейская стрелковая дивизия, посаженная на машины, 78-я танковая бригада, отдельные самоходные полки, два зенитных полка и другие части усиления под командованием генерала Стученко должны были наступать через Кудеверь, Духново, Опочку, Лудзу, занять Резекне и в дальнейшем вести наступление на Ригу совместно с другими частями Прибалтийского фронта.

10 июля подвижная группа генерала Стученко подошла к исходному рубежу в районе поселка Кудеверь. Во второй половине дня внезапным ударом сильно укрепленная вражеская оборона была прорвана. Целые подразделения противника побросали оружие и сдались в плен.

Дальнейший путь к Опочке преградил сильно укрепленный пункт Духново, в котором располагался штаб 42-го полка 19-й пехотной дивизии СС. Разгром укрепленного рубежа Духново был поручен 93-му гвардейскому стрелковому полку. Непосредственной подготовкой к бою руководил генерал Стученко.

На исходный рубеж подошел батальон под командой Ивана Моисеевича Третьяка. Он должен был нанести удар, совершив обход Духнова с тыла, сначала на машинах, а затем в пешем строю и напасть на врага.

Как только артиллерия подвижной группы начала огневой налет, а пехота 93-го стрелкового полка предприняла демонстративную атаку в лоб, в Духнове была открыта отчаянная стрельба. Это Третьяк ворвался туда. В результате дерзкого броска Духново стало свободным.

Генерал Стученко в своей книге «Завидная наша судьба» вспоминает об этом так: «Возбужденно, не остыв еще от боя, Третьяк доложил о выполнении задания. Спрашиваю:

Генерал Стученко в своей книге «Завидная наша судьба» вспоминает об этом так: «Возбужденно, не остыв еще от боя, Третьяк доложил о выполнении задания. Спрашиваю:

— Кого захватили из офи церов штаба?

— Да так кое-кого взяли.

— А командир немецкого полка где? Убежал?

— Нет, вот его машина.

— А где он сам?

Третьяк смущенно сдвинул на лоб фуражку и отвел глаза: «Погорячились хлопцы немного, стукнули его... Да вы не расстраивайтесь, мы вам другого полковника обязательно доставим, ей-богу!»

За мужество и героизм, проявленные в боях за Духново, орденами и медалями было награждено 215 человек, И. М. Третьяк удостоен ордена Красного Знамени.

«После разгрома Духновской группировки врага, — вспоминает командир 93-го гвардейского стрелкового полка подполковник М. Г. Фролов, — неприятель пробовал задержаться в населенных пунктах, держал под огнем дороги, но и это не помогло. Наступающие, широко применяя обходные маневры, раскололи на части боевые порядки противника, уничтожали очаги сопротивления и стремительно приближались к Опочке».

13 июля началось наступление на широком участке фронта. Наши части в нескольких местах форсировали реку Великую и перехватили шоссе Опочка — Себеж. Вражеская группировка в Опочке была отрезана с юга. А советские войска приближались к городу и с севера.

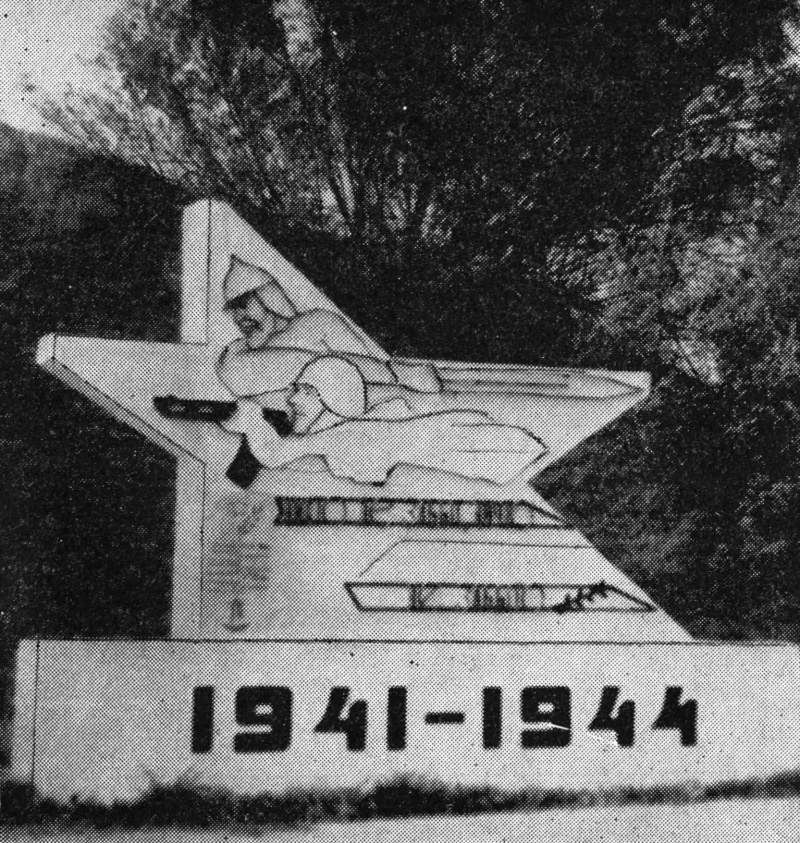

14 июля 15-й гвардейский корпус генерал-майора Н. Г. Хоруженко начал наступление непосредственно на Опочку. Вскоре в городе развернулись уличные бои. Бойцы 93-го гвардейского стрелкового полка очищали от врага улицу за улицей. Когда гитлеровцы были выбиты с вала-крепости, город был полностью освобожден от оккупантов частями 15-го гвардейского корпуса. Произошло это 15 июля 1944 года.

России малая частица (IV)

Война и временная оккупация нанесли району колоссальный урон. Гитлеровцы истребили около тысячи мирных жителей — стариков, женщин, детей, угнали в Германию 474 человека, более шести тысяч опочан погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Фашисты варварски уничтожили и расхитили огромные ценности. Они предали огню в Опочецком райне 2720 построек колхозов и 2514 домов колхозников. Разрушили и разграбили школы, дома культуры, клубы и библиотеки, медицинские учреждения, электростанции. Уничтожили десятки тысяч голов скота, птицы, превратили в мертвую территорию пять сельских Советов. Всего было расхищено и уничтожено материальных ценностей на сумму два миллиарда рублей (в ценах того времени).

Многие тысячи опочан сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Разными путями пришли они в Красную Армию. Одни встретили войну, будучи кадровыми военными, другие уходили на фронт по первой мобилизации или же пробирались через линию фронта из оккупированной Опочки на Большую землю, где становились красноармейцами, третьи были партизанами или подпольщиками и после освобождения района вливались в регулярные армейские части, в составе которых продолжали громить врага. По-разному сложились их фронтовые судьбы. Не все встретили долгожданный День Победы. Многие сложили головы или пропали без вести под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и Курском, на родной Псковщине и соседней Прибалтике, в полях над Вислой и под стенами Кенигсберга. Но все они — и погибшие, и вернувшиеся с победой — честно, до конца исполнили свой воинский долг.

Ратный труд многих опочан-фронтовиков отмечен высокими наградами Родины. Восемь человек удостоены звания Героя Советского Союза. Вот их имена: Егоров Тимофей Семенович, Зайцев Василий Михайлович, Зарянов Николай Николаевич, Карпов Иван Яковлевич, Михайлов Федор Михайлович, Мякшин Геннадий Александрович, Никандров Василий Никандрович, Хрусталев Павел Павлович. Двое опочан — Алексеев Герман Алексеевич и Макаров Владимир Петрович — стали полными кавалерами ордена Славы.

Сразу же после освобождения трудящиеся района с большим энтузиазмом приступили к его восстановлению. Например, на восстановлении города Опочки добровольно работали 1595 человек, они отработали 71227 часов. Уже в 1946 году возрождающаяся промышленность Опочецкого района выпустила продукции на 2 миллиона 572 тысячи рублей. Колхозы продали хлеба государству на 469 тонн больше, чем в 1940 году. Приступили к работе два комбината бытового обслуживания, промкомбинат, лентоткацкая фабрика, ремзавод, льнозавод, предприятия ВОГ, БОС, два лесхоза, прорабский строительный участок, ремонтно-строительная контора, межколхозно-строительная организация.

Немецко-фашистские варвары разрушили железную дорогу, которая проходила по району. Государство оказало большую помощь в организации перевозки грузов и людей. Уже в 1944 году была организована транспортная контора, появился парк автомашин и автобусов. Открыто движение автобусов и грузотакси по 27 маршрутам.

Восстановлены или заново построены педагогическое училище на 860 учащихся, музыкальная школа, 7 средних, 31 восьмилетняя, 99 начальных школ, три дома культуры, три кинотеатра. Открыты десятки клубов, киноустановок. Словом, возродилась жизнь на пепелищах, оставленных оккупантами.

В. РУСАКОВ.

«Я люблю город свой»

В начале 20-х годов в Опочке стоял 166-й пограничный полк. Был в полку прекрасный духовой оркестр, которым руководил капельмейстер Денисов, замечательный музыкант.

В начале 20-х годов в Опочке стоял 166-й пограничный полк. Был в полку прекрасный духовой оркестр, которым руководил капельмейстер Денисов, замечательный музыкант.

Однажды в Опочку из Пушкинских Гор приехала женщина. Привезла с собой двенадцатилетнего мальчика-сироту. Неплохие, значит, были у мальчика способности, если его приняли воспитанником в духовой оркестр 166-го полка, считавшийся одним из лучших после Ленинградского в Ленинградском военном округе... Звали мальчика Владимир Столяров.

Прошли годы. Мальчик-сирота стал военным музыкантом, солистом оркестра. Играл на кларнете и саксофоне. Имел звание старшины, и уже были готовы документы о присвоении ему звания младшего лейтенанта. Но все спутала война. 25 декабря 1941 года под Москвой пропал без вести Владимир Иванович Столяров.

У него остался сын — Юрий. Он родился в 1936 году и с детства играл на рожке и свирели, позднее на баяне. Юрий Владимирович получил юридическое и музыкальное образование. Работает преподавателем Опочецкого педагогического училища.

Ю. В. Столяров написал свыше ста музыкальных произведений и обработок народных песен. Его песня «Опочаночка» на Всероссийском смотре художественной самодеятельности была удостоена диплома первой степени. Популярны песни «Ведерочки», «Баллада о псковских партизанах», цикл песен о героях-комсомольцах «Они сражались на Псковщине». Одно из своих произведений — песню «Баллада о неизвестном солдате» — композитор посвятил памяти отца.

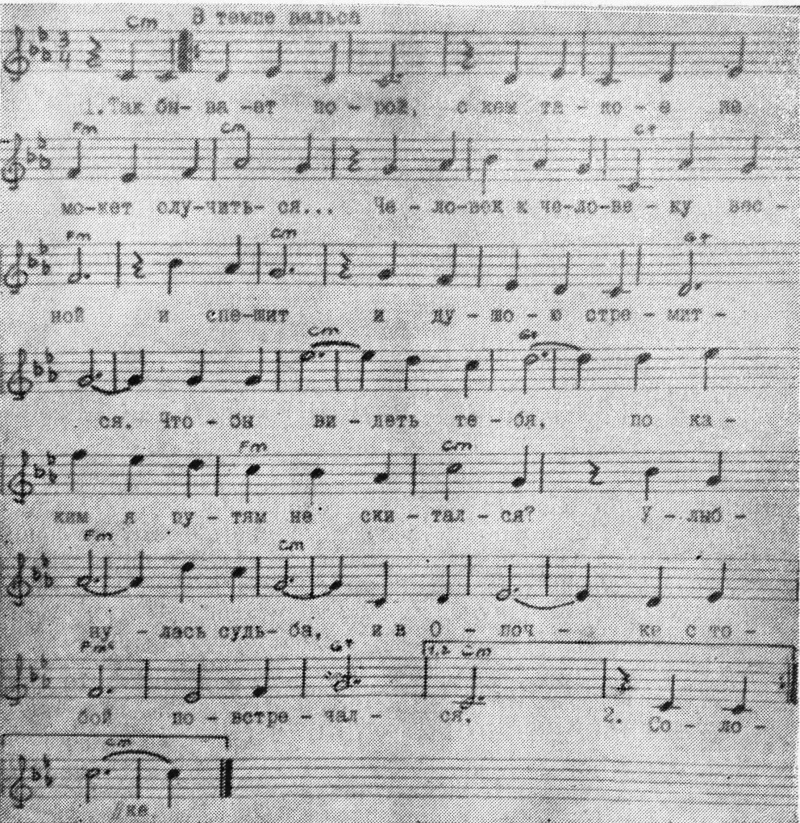

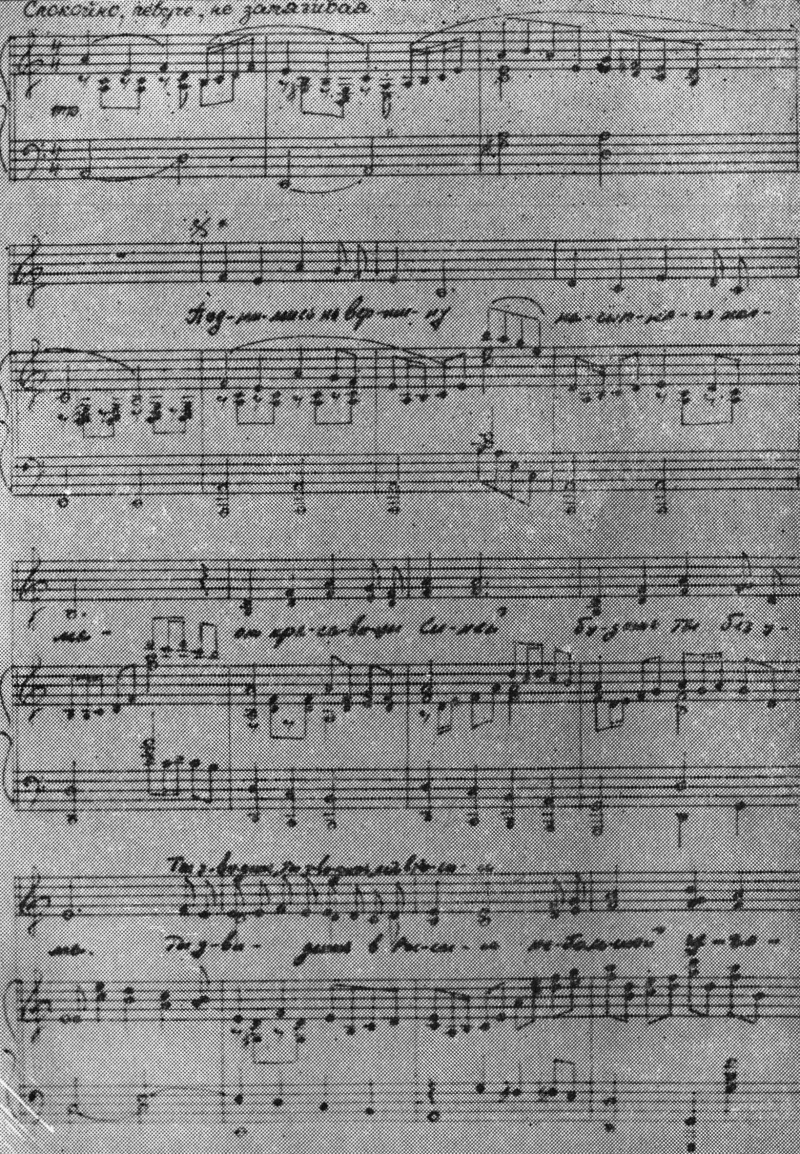

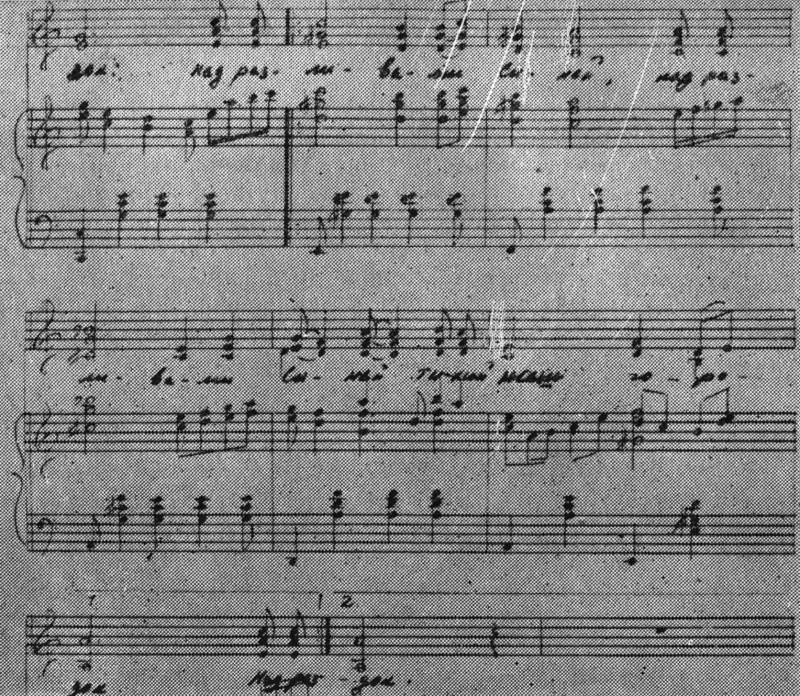

Ниже приводится песня нашего земляка Юрия Владимировича Столярова на стихи А. Семенова.

"Я люблю город свой"

Слова А. Семенов

Музыка Ю. Столяров

Так бывает порой...

С кем такое не может случиться,

Человек к человеку весной

И спешит, и душою стремится.

Чтобы видеть тебя,

По каким я путям не скитался?

Улыбнулась судьба,

И в Опочке с тобой повстречался.

Соловьиная трель...

В небе зори, весенние зори.

Опочаночка, родная, поверь,

От тебя ничего я не скрою.

Я люблю город свой,

Дым сирени, сады снеговые,

Древний Вал над рекой

И тебя за глаза голубые.

Нам здесь жить и любить..

В этом городе место найдется.

Для того, кто дерзать и творить

Вышел в путь, кто за счастье дерется.

Над рекой соловьи,

И заря в небе алым платочком.

Пусть горят огоньки

В трудовой, вечно юной Опочке.

Бои за освобождение Опочки

Героические усилия пришлось приложить воинам Советской Армии, чтобы освободить от врага город Опочку и Опочецкий район. Достигнуто это было за счет огромного мужества наших солдат и офицеров, их высокого воинского мастерства, готовности пожертвовать жизнью во имя победы над захватчиками. Вот о чем свидетельствуют документы того времени...

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 7-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

13 июля 1944 года

Противник потерял оборонительный рубеж отм. 133,5, Мостищи, Лисицино, отходит в западном, юго-западном направлениях...

Не давая противнику оторваться от наших войск, части дивизии перешли в стремительное наступление..., и с боями продвинулись вперед на 18 км, освободив от противника 43 населенных пункта, и к 20.00 13.07.1944 г. вышли на рубеж: Седлово, Гречухи, Буколово, Березино.

14-й гв. сп, прикрывая шоссе Невель — Опочка, в 17.00 атаковал противника в Голованово, Панихидино, сломив его сопротивление, вышел на рубеж: 400 м зап. отм. 148,9.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

(Из оперативной сводки за 14 июля 1944 г.)

В течение 14 июля севернее п. Идрица паши войска вели на¬ступательные бои, в ходе которых заняли более 40 населенных пунктов, в том чнсле Бурцево, Зуево, Порядино, Ляпуиы, Гнидино, Гужово... Наши войска ворвались в г. Опочка, где завязали уличные бои...

Из боевого донесения командира 29-й гвардейской дивизии генерал-майора Стученко командиру 15-го гв. стрелкового корпуса.

14 июля 1944 г. Пашкино. 7.50.

1. Перед фронтом дивизии на рубеже Н. Дупли, Терехово и на рубеже железной дороги Гадово — Маврино, Заречье оборонялись ряд немецких полков и остатки латышской дивизии СС с за дачей: во что бы то ни стало удержать за собой г. Опочку. Как эти два основных оборонительных рубежа, так и целый ряд небольших промежуточных рубежей — все они были заранее приготовлены с глубокими траншеями, проволоками, развитой системой инженерных сооружений и заграждений на отдельных участках.

2. 29-я дивизия с частями усиления в 13.00 13 июля прорвала оборону противника на участке Н. Дупли, Терехово, Заречье и к 21.00 14 июля вышла к железной дороге на участке станции Опоч ка — Гривы, где встретила сопротивление противника с огранизованной системой огня. Приведя части в порядок и подтянув танки и артиллерию, организовала ночной бой. В 2.30 дивизия с танками и самоходными орудиями атаковала 485-й пехотный полк. Перерезала шоссе Опочка — Невель, отрезав путь отхода немцам в северо-западном направлении, разгромив при этом колонну противника, отходящую на Опочку. На подступах к Опочке уничтожила до 600 немецких солдат и офицеров.

3. Только в результате стремительных и героических действий рядового и офицерского состава оборонительный рубеж на подступах к Опочке был прорван, гарнизон почти полностью был уничтожен. Это помогло полкам дивизии наращивать стремительность удара. 87-й и 90-й гвардейские полки в 4.30 ворвались в город Опочка при содействии 93-го гвардейского стрелкового полка, действующего справа. Город был очищен от немцев...

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

(Из оперативной сводки за 16 июля 1944 г.)

В течение 16 июля западнее и юго-западнее г. Опочка наши войска с боями продвигались вперед и заняли более 80 населенных пунктов, в том числе населенные пункты Поташево, Барсаново, Тоболино, Макушино, Березавец, Мозули, Мироеды, Каменка, Жарково, Кузнецовка, Кострово, Красово и ж. д. станцию Кузнецовка...

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

(Из оперативной сводки за 18 июля 1944 г.)

В течение 18 июля западнее и юго-западнее г. Опочка наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром Красногородское, а также заняли более 100 других населенных пунктов, в том числе Ночево, Пиково, Зелтики, Зилупе, Ромашенки, Пасиене, Скрипчика, Штяуке и ж. д. станции Песии, Зилупе.

Бои за освобождение г. Опочки и Опочецкого района вели полки и дивизии 15-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Хоруженко и 10-й гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта Казакова. В боях участвовали:

- 29-я гвардейская стрелковая Ельнинская дивизия под командованием генерал-майора Стученко;

- 30-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Исаева;

- 85-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Черниченко;

- 78-я отдельная танковая Невельская Краснознаменная бригада под командованием полковника Кочергина;

- 1453-й самоходный артиллерийский полк под командованием полковника Павлюкова;

- 7-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия;

- 8-я гвардейская Краснознаменная ордена Ленина имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова стрелковая дивизия;

- 22-я гвардейская стрелковая дивизия;

- 56-я гвардейская стрелковая дивизия под помандованием полковника Колобутина;

- 65-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Андрющенко;

- 119-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия под командованием гвардии генерал-майора Грибова;

- 150-я гвардейская Идрицко-Берлинская ордена Кутузова стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Шатилова.

Не меркнет подвиг воинов

Память ветеранов Великой Отечественной войны сохранила многое из того, что им пришлось пережить. Почти полвека прошло с тех пор, как был разгромлен гитлеровский фашизм, но не меркнет подвиг советских воинов, отстоявших свободу и независимость своей Отчизны. И поистине бесценны воспоминания участников событий полувековой давности, позволяющие ныне живущим понять глубочайший смысл того, что было совершено нашим героическим народом в те суровые годы.

Дорогой ценой было заплачено за Победу. Будем помнить об этом всегда!

ЭТО— НЕЗАБЫВАЕМО

Упорными были бои за освобождение Опочки и района летом 1944 года. Вели их войска 2-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии А. И. Еременко. Десятого июля они прорвали вражескую оборону и устремились на Опочку и Идрицу. 10-я гвардейская армия этого фронта наступала на правом фланге. Командарм генерал-лейтенант Казаков для развития прорыва бросил вперед гвардейскую дивизию генерал-майора А. Т. Стученко. Дивизия усиливалась танковой бригадой и самоходными артполками. В течение ночи на 11 июля она вместе с подошедшими частями взломала вражескую оборону и двинулась вперед, к Опочке, развивая успех.

Упорными были бои за освобождение Опочки и района летом 1944 года. Вели их войска 2-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии А. И. Еременко. Десятого июля они прорвали вражескую оборону и устремились на Опочку и Идрицу. 10-я гвардейская армия этого фронта наступала на правом фланге. Командарм генерал-лейтенант Казаков для развития прорыва бросил вперед гвардейскую дивизию генерал-майора А. Т. Стученко. Дивизия усиливалась танковой бригадой и самоходными артполками. В течение ночи на 11 июля она вместе с подошедшими частями взломала вражескую оборону и двинулась вперед, к Опочке, развивая успех.

Так был взят рубеж «Пантера», широко разрекламированный гитлеровским командованием как неприступный.

На другой день пошли дожди, дороги размокли. Наступление замедлилось. А. Т. Стученко.

Дивизия Стученко завязала бой в районе Духново. Стремительным фланговым ударом гвардейцы наголову разбили вражеский полк и захватили большие трофеи. В бою под Духново отличился гвардейский стрелковый полк подполковника Фролова, а в этом полку — батальон под командованием майора Третьяка. Гвардейцы батальона первыми пробились сквозь оборону противника и на плечах вражеских солдат ворвались в Духново.

Исключительное геройство и смелость проявили при налете на вражеский штаб полка бойцы стрелкового отделения во главе со старшим сержантом Б. М. Барановым. Сперва они забросали здание штаба ручными гранатами. Затем ворвались в помещение и захватили полковое знаадя и оперативные документы. За этот подвиг Батор Манджаевич Басанов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Б. М. Басанов

***

Действовавшая южнее гвардейская дивизия полковника А. И. Колобутина повела решительное наступление на сильно укрепленный оборонительный район под городом Опочкой. В течение 14 июля оборонявшиеся здесь части врага были разгромлены. Наши войска завязали бои на восточной окраине города. Но к исходу дня противник подтянул сюда свежую пехотную дивизию. Солдат этой дивизии, как стало известно позже из опроса пленных, напоили вином, а потом бросили в контратаку.

Во встречном бою противник потерпел полную неудачу. В полдень 15 июля вражеские части, оборонявшие Опочку, были разгромлены. Один из гитлеровских полков почти целиком уничтожен. Первый батальон его, прижатый частями дивизии генерала Стученко к реке Великой у северо-западной окраины Опочки, в составе около трехсот солдат и офицеров сдался в плен во главе с командиром.

Больше суток грохотал в Опочке уличный бой. После того, как гвардейцы прорвали оборону на подступах к городу и ворвались в него, гитлеровцы укрылись за рекой, за высоким земляным валом. Этот крепостной вал был насыпан в древние времена для защиты русской земли от иноземных захватчиков. С вала обстреливались все улицы старинного городка. Гвардейцы шаг за шагом пробивались вперед и вышибли врага из укреплений.

Во второй половине дня 15 июля разрушенный и сожженный фашистскими варварами город был очищен от захватчиков.

г. Опочка. Разрушенные в войну дома на улице Ленина

Во фронтовой газете капитан М. Автономов так описал освобождение Опочки:

«Город изранен. Его раны еще кровоточат. На площади красный язык пожара лижет пустые глазницы окон большого дома. За рекой еще гулко рвутся снаряды и мины. Но уже слышится счастливый вздох города: радость освобождения звучит в веселых голосах ребят, в полыхании красного флага на высоком доме, в трогательных встречах. По улице идет с узлом изможденная женщина. Это старая горожанка Мария Соснинская. Завидев гвардейских офицеров, она торопливо ставит узел на тротуар, прижимается к груди офицера и сквозь слевы шепчет:

— Родные наши... Пришли... Спасли нас...

Она и улыбается, и плачет. Это радостные слезы, слезы вернувшейся жизни».

* * *

...На выходе из Опочки, по Псковскому шоссе, стояли мрачные кирпичные здания. Они сплошь были опутаны высоким двойным забором из колючей проволоки. Так выглядел городской концлагерь, сооруженный гитлеровцами для расправы над советскими военнопленными и партизанами. По углам забора — вышки для стражников. С вышек просматривался весь двор, переплетенный колючей проволокой. Словно огромный паук свил здесь свои сети.

Человек, попавший в эти гитлеровские сети, навсегда прощался со своим городом, с семьей, с жизнью. О страшной судьбе заключенных этого лагеря свидетельствуют каменные стены казематов, на которых узники оставили свои надписи. Их много, этих леденящих душу предсмертных записок, сделанных гвоздем, стеклом, кровью. Вот некоторые из них:

«Кто прочтет, просьба сообщить по адресу. Семенов Иван Иванович, Опочка, Рублевский переулок, дом 10, в заключении с 12 июля. Нет надежды выйти на свободу. Прощай, свобода!».

«Яхновский П. Т., рождения 1891 года. Допрос был. За связь. Наверно, придется погибнуть».

«Сидела в одиночке с 20 апреля, сидела три недели. Каширина Дуся, 1914. Злодеи!»

А вот следы на холодных стенах самого страшного каземата концлагеря — камеры № 20. Это камера смертников. В нее бросали обреченных. Томились тут и молодые, и пожилые люди, дожидаясь последних минут.

«Здесь сидел Михайлов Иван, 1924 года рождения. Приговорен к смертной казни».

Каждый, кого гитлеровцы заключали в этот каменный мешок, в первый же день отмечал на стене свое имя. Когда наступал его последний час, он, прощаясь с товарищами, просил оставить на стене сведения о его судьбе. Так, видимо, в первый день пребывания в камере появились эти слова: «Партизан Киселев Леонид, город Псков». А ниже кто-то из товарищей его по камере нацарапал: «Партизан Киселев Леонид. Город Псков, Застенная, дом 17, квартира 2, расстрелян. Июнь 1944 года».

На внутренней стороне двери камеры № 20 запечатлена страшная повесть о судьбе целой группы советских патриотов.

«Здесь сидело 7 человек партизан с 10 июня 1944 года. Одного латыша увели неизвестно куда, одного оставили. Судьба неизвестна. Четырех расстреляли 30 июня 1944 года. Одному дали пять лет. Я один еще сижу. Судьба неизвестна. К. Ахматорнов. 8 июля 1944 года».

И дальше:

«4 часа. На расстрел иду. Москва, 10, 4-й Грохольский проезд, 10, кв. 5, Ахматорнов Костя. 11 июля 44 года».

Снова и снова записи обреченных.

«Здесь сидел партизан Пунтус Владимир, Идрицкий район. Сидели Яковлев, Евдокимов с 14 июня 1944 года».

Это начало записок смертников. Шли допросы, пытки. Кто-то из троих на стене запечатлел: «Приговорен к казни. Пороли. Евдокимов погиб». А рядом написано: «Пунтус Владимир, 27 июня 44 года, 11 часов дня. Жизнь моя на волоске».

Что стало с автором этих слов? Об этом говорит следующая запись: «Партизан Пунтус, 1923 года рождения. Идрицкий район. Расстрелян, июль 44 года».

Это написал, видимо, третий из товарищей — Яковлев. И свою судьбу он тоже поведал на холодной тюремной стене: «Яковлев Владимир Андреевич, 1923 года рождения, деревня Выдрись, Щукинский сельсовет, Пустошкинский район, Калининской области. Сижу под следствием с 14 июня. Судьба — на расстрел. 6 июля 44 года, Яковлев».

...Гвардейцы освободили город. Тысячам советских людей возвращено солнце. Гитлеровский лагерь смерти на северной окраине Опочки наши бойцы застали пустым. Но стены казематов лагеря рассказали о зверствах, которые чинили немецко-фашистские захватчики на псковской земле. С изуверской методичностью истребляли они жителей Опочки. Почти три года длился фашистский кошмар. И вот она пришла, родная Советская Армия!

Бои удалялись на запад, к Латвии, к Балтийскому морю. С любовью провожали опочане героев-гвардейцев, освобождавших родную землю от черных полчищ врага.

Л. САНДАЛОВ, генерал-полковник,

бывший начальник штаба 2-го Прибалтийского фронта

23-ЛЕТНИЙ КОМАНДИР ПОЛКА

В моей памяти навсегда остался образ 23-летнего майора, командира 90-го гвардейского стрелкового полка Владимира Михайловича Андронникова. Стройный, всегда подтянутый, с мелкими оспинками на приветливом лице, молодой командир был хорошим организатором, умел работать с людьми, был строг и справедлив. Его в полку уважали и любили.

В июле 1944 года в полк прибыло пополнение — семнадцатилетние юноши. Мы проводили учения, приближенные к боевой обстановке, учили людей действиям в бою, умению побеждать врага. 10-я гвардейская армия готовилась к предстоящим наступательным боям. На нашем участке фронта стояла предгрозовая тишина.

Вот и получен приказ на наступление. Ближайшая цель — освобождение Опочки, последующая — наступать на Ригу.

Передовым отрядом 10-й гвардейской армии назначалась наша 29-я гвардейская Краснознаменная Ельнинская стрелковая дивизия под командованием генерала Андрея Трофимовича Стученко. Перед дивизией была поставлена задача: двигаясь клином, уничтожить вражеские заслоны и оборонительные рубежи, расчищая путь для наступления частям армии, выйти на ближайшие подступы к Опочке и освободить ее от врага. На острие клина дивизии шел 90-й гвардейский полк под командованием майора В. М. Андронникова.

В упорных боях дивизия преодолела все вражеские укрепления и вышла на ближайшие подступы к городу, а потом с ходу освободила Опочку от фашистских захватчиков. В боях на ближних и дальних подступах к городу враг понес большие потери в живой силе и технике. Тысячи немцев были истреблены, сотни взяты в плен. Вот почему враг не сумел оказать сопротивления у стен города, а установленные мощные фугасы на шоссе, переправе через реку Великую не привел в действие, они остались невзорванными.

Одними из первых в город вошли подразделения 90-го гвар дейского стрелкового полка, понесшие большие потери в живой силе на дальних подступах к Опочке. В городе с чердаков уцелевших зданий раздавались выстрелы. Из старших офицеров я был одним из первых в городе. Мне пришлось руководить прочесыванием улиц и вылавливанием вражеских снайперов.

В Опочке наступила тишина. Части дивизии, сосредоточившись в указанных местах за городом, приводили себя и оружие в порядок, готовились к движению вперед. Поставленная перед дивизией задача была успешно выполнена. Генерал А. Т. Стученко умело руководил войсками дивизии, проявляя личное мужество и отвагу в бою. Начальником политотдела дивизии был полковник Хриченко.

90-й гвардейский стрелковый полк под командованием В. М. Андронникова шел на главном направлении, обеспечивая общий успех в продвижении вперед. Командир полка В. М. Андронников погиб позднее в бою за город Мадону (Латвия). Память о нем сохранится в наших сердцах навсегда.

М. ГРАЧЕВ, подполковник в отставке,

бывший заместитель командира 90-го гвардейского стрелкового полка по политической части

ОГНЕННЫЙ ТАРАН

Бьется на ветру, стучит в окно надломленная осенней непогодой ветка. Частые, дробные удары заставляют вздрагивать Ольгу Степановну, резкой болью отзываются в сердце... Тогда вот так же неистовствовал и бил в затуманенное стекло ветер. Потом, перекрывая его вой, раздался настойчивый стук в оконную раму. Накинула на плечи шерстяной полушалок, выскочила на улицу. Из посиневших от холода пальцев почтальона взяла белый лоскут бумаги. И тут же осела на завалинку, заголосила, выплескивая неуемное материнское горе.

— Погиб... И он погиб...

А через две недели после вручения «похоронки» до Ольги Степановны дошла весть, что Президиум Верховного Совета СССР присвоил ее сыну, младшему лейтенанту Василию Никандрову посмертно звание Героя Советского Союза.

А через две недели после вручения «похоронки» до Ольги Степановны дошла весть, что Президиум Верховного Совета СССР присвоил ее сыну, младшему лейтенанту Василию Никандрову посмертно звание Героя Советского Союза.

...Их у нее было трое. Все рослые, стройные, как молодые дубки. Любовалась и не могла налюбоваться мать сыновьями. Жалко, что отцу не пришлось посмотреть на взрослых детей. За сохой в поле на сильном ветру простудился Никандр. Слег в постель, а через неделю умер, оставив троих сыновей и дочь. Самому старшему Грише в ту пору было двенадцать, младшему Мите шел первый годик.

Много забот легло на плечи Ольги Степановны, крестьянки из опочецкой деревни Полетаево. Но не растерялась она перед навалившимся на нее несчастьем, упорно трудилась, учила и воспитывала детей.

Жизнь постелено становилась лучше. Дети подрастали. Старший Григорий выучился на тракториста. Василий после окончания Макушинской семилетки стал учиться на счетовода.

В светлый осенний день колхозники провожали Василия Никандрова на действительную службу.

Направили его в бронетанковую часть. Хорошие вести получал он из родных мест. Старший брат Григорий, опытный механизатор, стал бригадиром тракторной бригады. Младший Митя успешно учился в средней школе, мечтал поступить в институт. Теплое письмо прислала жена Анна. Через пять месяцев после расставания с Василием она родила дочь, которую по его желанию назвала Валентиной.

Танковая часть стояла недалеко от латвийского города Лиепая. Быстро освоился Василий Никандров с армейской службой. Здесь учился правилам вождения боевой машины. Стал искусным механиком. Много раз приходилось вести танк по пересеченной местности, преодолевать самые неожиданные препятствия.

И вот в раннее летнее утро команда позвала танкистов не на военные учения, а на смертный бой. Поднятые по тревоге бойцы уже знали, что на Родину напал вероломный враг, что на западной границе идет ожесточенное сражение.

Василий потерял счет пройденным километрам. Как полынная горечь остались в памяти дни отступления 1941 года. Оставляя временно родную землю, танкисты верили, что обязательно вернутся и сметут орды захватчиков. И этот долгожданный час настал...

Когда догнала младшего лейтенанта Василия Никандрова по¬левая почта, ему вручили сразу два письма и небольшую открытку. Первое — от сестры Любы, работавшей в освобожденном от фашистов родном колхозе. Сестра писала о том, что артельное хозяйство оккупантами разорено. Землю пахать приходилось на коровах, а то и самим впрягаться в плуг. Усевшись поудобнее на башне танка, распечатал второе письмо. И вдруг лицо танкиста сильно побледнело. Василий читал и еще раз перечитывал начертанные простым карандашом строки. А они прыгали перед глазами. Мать и сестра писали, что старший брат Григорий погиб при освобождении Латвии. А через двадцать дней в семью пришла еще одна «похоронка». На латвийской земле пал смертью храбрых второй брат Митя.

Василий Никандрович написал ответ домой. «Мама, я пишу, но как-то не верится, что моих братьев уже нет в живых... Война без жертв не бывает. В этом виноват фашистский разбойник. Я клянусь бить фашистов до полного их разгрома. Я отомщу за своих дорогих братьев... Смерть немецким оккупантам!»

Письмо было отправлено с фронта 22 декабря 1944 года.

Танковая часть, в которой служил Василий, прошла через Польшу с тяжелыми боями. Далеко позади остались широкая Висла и руины Варшавы. Советские воины устремились на запад, к границе фашистской Германии.

...Над вражескими позициями высоко вздымались темно-оранжевые султаны дыма. Советские бомбардировщики обрабатывали передний край фашистов. Немцы огрызались огнем. Василий Никандров находился в головном танке. Четыре машины под его ко¬мандованием мчались к опорному пункту гитлеровцев. На повышенной скорости танки вышли к заснеженному, изрытому бомбовыми воронками полю. Впереди неподвижная лента скованной льдом реки. А вдоль всего западного берега вытянулись сильные укрепления врага.

Фашисты открыли бешеный огонь из пушек, минометов, пу¬леметов. Но вот из орудия головной «тридцатьчетверки» хлестнула смертоносная вспышка. Над замаскированным в кустах бугорком взметнулся темный фонтан взрыва.. Одновременно ударили орудия других танков. Огонь гитлеровских пулеметчиков был подавлен. Увязая в черном от копоти снегу, удирали по полю солдаты в серо-зеленых мундирах. Танкисты расстреливали гитлеровцев в упор, давили гусеницами. «Это вам, сволочи, мой счет за братьев», — с холодной яростью думал Василий.

В это время будто черный вихрь закружился вокруг танка. Смотровую щель застлало дымом и снежной пылью. По башне частым градом залязгали осколки. Снаряды рвались спереди и сзади. Фашисты старались накрыть и уничтожить машины плотным огнем.

Когда рассеялся дым, Василий увидел перед смотровой щелью неприятельское орудие. Пушка находилась всего в каких-то ста метрах от танка. У щитка суетился расчет. Длинный ствол был направлен на атакующую машину. «Бьют прямой наводкой», — догадался Василий и нажал на пусковое устройство. В смотровую щель он отчетливо различил развороченный лафет вражеского орудия. «Тридцатьчетверка» понеслась дальше вперед.

Вскоре сзади, за башней, раздался сильный толчок. И сразу в машину пополз удушливый запах гари. Пламя все больше разрасталось. Даже на предельной скорости никак было не сбить бушующий огонь.

Из замка танковой пушки вылетела последняя пустая гильза.

«Вперед, вперед! Только бы успеть».

Лавина горящей стали навалилась на неприятельский дзот...

А другие боевые машины мчались и мчались вперед. В марте 1945 года младшему лейтенанту Василию Никандровичу Никандрову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. ...

В центре польского села Камён-Дужи — братская могила. В ней вечным сном спят братья по оружию, польские и русские солдаты, отдавшие молодые жизни в борьбе с фашизмом. Среди них и Василий Никандров. До сих пор старожилы села рассказывают молодежи об огненном таране, о бесстрашном русском офицере, проложившем своей смертью путь к победе.

А. АЛЕКСЕЕВ

САМАЯ ЯРКАЯ СТРАНИЦА

Геннадий Александрович Мякшин, живущий в Опочке, рассказывает:

Геннадий Александрович Мякшин, живущий в Опочке, рассказывает:

— Войну я начал разведчиком. Первое боевое крещение получил под Великими Луками зимой 1942 года. Затем меня направили в тыл врага, на помощь народным мстителям, где я воевал в составе 7-й Калининской партизанской бригады. Мы громили фашистских захватчиков на территории Опочецкого и прилегающих к нему районов.

Мой собеседник на минуту умолк, прислушиваясь к радио. Из репродуктора доносилось:

Дымилась роща над горою,

И вместе с ней горел закат.

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят...

— Душевная песня, — нарушив молчание, вновь заговорил Геннадий Александрович. — Она всегда заставляет меня вспомнить самую яркую страницу в боевой жизни... Да, там многое было так, как в этой песне.

...Летом 1944 года партизаны соединились с наступающими войсками Советской Армии. Освобожденная Псковщина осталась позади. Развернулись бои за Латвию.

Мотострелковый батальон, в котором служил Мякшин, стремительно продвигался вперед. Перерезали железную дорогу, связывающую Псков с Даугавпилсом. С ходу взяли хотя и безымянную, но важную высоту, господствующую над окружающей местностью. Поступил приказ закрепиться и держаться до подхода главных сил.

Весь день не спускали глаз с прицелов, отражая яростные атаки гитлеровцев. Когда закат слился с заревом пожарищ, склоны высот были густо усеяны трупами в серо-зеленых мундирах. Тут и там стояли подбитые танки с черными крестами на броне. Но и батальон сильно поредел. К концу подошли боеприпасы. В довершение не только по фронту, но и справа, слева, позади вспыхнули вражеские разноцветные ракеты. Выходит, полное окружение...

— Мякшин, к комбату! Майор Дитюк стоял возле разбитой рации.

— Говорят, ты был разведчиком, партизаном? — спросил он.

— Так точно! — ответил Мякшин.

Помолчав и что-то взвесив, комбат сказал:

— Подбери себе несколько человек. Пользуясь темнотой, надо во что бы то ни стало пробраться к своим.

Мякшин успешно справился с этим заданием. К утру он вернулся в свой батальон с боеприпасами и приказом действовать в соответствии с обстановкой. Еще один день прошел в боях с наседающими гитлеровцами. А вечером майор Дитюк созвал командиров (в их числе был и Мякшин, заменивший убитого командира взвода) и доложил:

— Наши пушки и минометы разбиты. Во взводах — не более чем по отделению. На винтовку — пять, а на автомат — полдиска патронов. Что будем делать дальше?

— С такими силами к своим вряд ли пробьемся, — сказал Мякшин.

— А вот на запад прорваться можно. Гитлеровцы, пожалуй, и не предполагают, что мы двинемся в их глубокий тыл. А там, в тылу, можно обзавестись трофейным оружием, боеприпасами.

На том и порешили. Ночью батальон вышел из огненного кольца. Обосновались на острове, затерянном среди топких болот и лесов, но вблизи проезжих дорог.

— Теперь сформируй специальный отряд, возглавь его и действуй,— приказал Мякшину майор Дитюк. — Тебе, старому партизану, как говорится, и карты в руки.

За короткий срок отряд Мякшина разгромил несколько вражеских гарнизонов, складов и обозов. Было захвачено много винтовок, автоматов, пулеметов, патронов, гранат. Подорвали даже артиллерийскую батарею. Гитлеровское командование было очень обеспокоено дерзкими действиями невесть откуда свалившихся русских.

— Еще не то увидите, — усмехался Мякшин. Через несколько дней он доложил майору Дитюку, что нащупал слабое звено в системе вражеской обороны. Окрепший батальон снова двинулся к фронту, на прорыв к своим. Незадолго до рассвета, когда гитлеровцы спали, советские воины чуть ли не вплотную подползли к их окопам.

— Вперед! — крикнул Мякшин и метнул связку гранат в дежурный пулемет.

Предрассветную тишину огласило грозное русское «ура!» Вражеский фронт затрещал. Но тут, еще не зная, в чем дело, ударили и свои. «Перебьют нас в ничейной зоне», — подумал Мякшин. Пренебрегая смертельной опасностью, он бросился навстречу огню.

В нашем окопе его схватили.

— Кто такой? — Свои, ребята, свои... Из окружения прорываемся.

Огонь сразу же стих. А Мякшин предстал перед командиром части.

— На какое расстояние растрепали гитлеровцев? — спросил тот, разворачивая карту.

— Не менее чем на километр. — Что ж, воспользуемся. Вскоре в прорыв двинулись танки, пехота...

А Геннадию Александровичу Мякшину было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Г. ЕГОРОВ.

ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ

Неподалеку от шоссейной дороги, идущей из Опочки в Пустошку, расположилась небольшая деревня Пузякино. Здесь, в бедной крестьянской семье, родился Василий Михайлович Зайцев.

Неподалеку от шоссейной дороги, идущей из Опочки в Пустошку, расположилась небольшая деревня Пузякино. Здесь, в бедной крестьянской семье, родился Василий Михайлович Зайцев.

Получив среднее образование, Василий поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт и выучился на агронома. Прекрасно знающий свое дело, энергичный, инициативный, он перед Великой Отечественной войной занимал важные руководящие посты в сельскохозяйственных органах Карело-Финской АССР.

И вот — фронт.

Осенью 1941 года гитлеровские войска захватили город Тихвин. Они намеревались выйти к Онежскому озеру и на реке Сви-ри соединиться с финскими войсками, чтобы сомкнуть кольцо блокады Ленинграда. Тогда войска Ленинградского и Волховского фронтов получили приказ перейти в контрнаступление и разгромить прорвавшуюся группировку противника.

Танковая часть майора Косогорского, в которой одним из взводов командовал младший лейтенант Василий Михайлович Зайцев, наносила удар в направлении Тихвина. Уже шел декабрь. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, тридцатиградусный мороз и глубокий снежный покров, доходивший до полуметра, советские воины упорно продвигались вперед, громя фашистов.

Особенно ожесточенные бои разгорелись в районе деревни Лазаревичи, которую гитлеровцы превратили в сильнейший укрепленный пункт. В течение двух суток эта деревня три раза переходила из рук в руки.

Едва танкисты пополнили горючее, боеприпасы, как снова ударила наша артиллерия и в небе вспыхнули красные ракеты — сигнал очередной атаки.

— Вперед, полный! —скомандовал Зайцев.

За последние дни от недосыпания и усталости он осунулся, почернел, но был по-прежнему энергичен. На предельной скорости его танк первым ворвался в Лазаревичи, от которых оставались лишь полуразрушенные печи да дымящиеся головешки. Боевая машина навалилась на вражеские окопы м пулеметные гнезда, расчищая путь своим пехотинцам. Гитлеровцы дрогнули. Сперва в одиночку, а затем целыми группами они бросились наутек.

— Справа пушка, — послышалось в шлемофоне.

— Вижу... Короткая!

Танк остановился, Зайцев мгновенно прицелился и нажал на спуск своего орудия, опередив изготовившихся к стрельбе вражеских артиллеристов. Когда немного рассеялся поднятый взрывом черный столб дыма, стало видно, что пушка лежит на боку. Та же участь постигла второе орудие, третье, которые гитлеровцы выдвигали на прямую наводку, чтобы расправиться с советским танком.

Но четвертая вражеская пушка успела выстрелить. Снаряд пробил броню танка. Машина дрогнула и остановилась. Внутри запахло гарью.

— Кто жив? — спросил Зайцев, смахивая рукавом комбинезона кровь с лица. Отозвался только стрелок-радист младший сержант Андрей Ращупкин.

— Рация цела?

— Немного задело, но сейчас исправлю.

К танку с автоматами на изготовку бежали осмелевшие гитлеровцы.

— Вылезай, рус!

Они и впрямь думали, что советские танкисты сейчас откинут люки горящей машины, поднимут руки. Но не тут-то было! Развернув башню танка, Зайцев полоснул по гитлеровцам длинной пулеметной очередью.

Майор Косогорский с биноклем в руках наблюдал за полем боя.

— Как Зайцев? — не оборачиваясь, спросил он у радиста.

— Молчит, — ответил тот.

— Продолжайте вызывать!

Взгляд командира части в эти минуты был прикован к одному месту — к центру Лазаревичей, где поднимался столб черного дыма и откуда доносились выстрелы танковой пушки, треск пулемета и автоматов, взрывы гранат.

— Товарищ майор, — вдруг позвал радист, — Зайцев в эфире.

Младший сержант Ращупкин передавал по радио слова своего командира:

— Горим... Ведем огонь до последнего снаряда и патрона...

На этом связь опять оборвалась.

Когда паши войска освободили Лазаревичи, танк Зайцева уже догорал. Люки боевой машины были по-прежнему крепко закрыты. Вокруг тапка валялось до двух десятков убитых гитлеровцев.

...В центре Тихвина раскинулась просторная площадь Свободы, превращенная в сквер. Здесь и покоится прах Героя Советского Союза Василия Михайловича Зайцева, сгоревшего в танке, но не ставшего на колени перед врагом.

(Из районной газеты «Красный маяк»).

И СТАЛ ОН ВОЕННЫМ ЛЕТЧИКОМ...

. ..Встретились мы с ним в начале семидесятых. Дверь открыл высокий, статный мужчина в выгоревшей темно-синей футболке. Время посеребрило его виски. Но легкая спортивная одежда подчеркивала отличную выправку.

..Встретились мы с ним в начале семидесятых. Дверь открыл высокий, статный мужчина в выгоревшей темно-синей футболке. Время посеребрило его виски. Но легкая спортивная одежда подчеркивала отличную выправку.

— Заходите, пожалуйста, — пригласил Павел Павлович.— Гостям всегда рады.

И, помогая раздеться, добавил со свойственной ветеранам войны скромностью:

— Интересуетесь моими боевыми делами? Да они обыкновенны, как и у многих советских воинов. Некоторые военные эпизоды описаны мною в статье, опубликованной в 1950 году во втором номере журналу «Новый мир». Впрочем, присаживайтесь..

Павел Хрусталев родился 7 ноября 1917 года. Весть о победе Октябрьской революции дошла и до тихой опочецкой деревни Есенники, где жила семья Хрусталевых. Крестьяне делили помещичью землю, создавали на местах органы Советской власти.

Борцом за новую жизнь была мать Павла — Анастасия Гавриловна. Она первой подала заявление о вступлении в колхоз, когда в 1929 году в деревушке Рожевки образовалась первая в Опочецком уезде сельскохозяйственная артель «Ударник». Позднее Хрусталева стала членом Коммунистической партии.

Только в семейной жизни не повезло Анастасии Гавриловне. На пятом году после Октябрьской революции неожиданно заболел и умер муж Павел. Так и осталась она вдовой с сынишками Павлушей и Витей.

Старший — Павел — успешно окончил школу сельской молодежи и поступил в Опочецкий педагогический техникум. Учился успешно. Но не педагогом суждено было стать Павлу, а военным летчиком.

Центральный комитет ВЛКСМ перед войной обратился к комсомолу с призывом послать в авиацию своих лучших представителей. Одними из первых откликнулись на этот призыв молодые учащиеся Опочецкого педтехникума комсомольцы Павел Хрусталев, Николай Боровиков и Сергей Цветков. Они решили стать летчиками. С этой мыслью ребята переступили порог Опочецкого райкома комсомола.

Секретарь райкома долго беседовал с парнями, внимательно присматривался к каждому. А вскоре бюро райкома рекомендовало всех троих в авиационное училище. Секретарь крепко пожал ребятам руки на прощание, пожелал им успешной учебы и отличной службы в Военно-Воздушных Силах страны.

За время учебы в военном авиационном училище Хрусталев хорошо изучил теорию и практику вождения самолетов, а также технические средства и способы их применения. Учебные полеты приходилось вести и в бездонной лазури неба, и в плотных облаках. После окончания училища он совершенствовал летное и штурманское дело в бомбардировочном полку. Летал на самолетах днем и ночью, удачно поражал макеты военных объектов «противника».

В июне 1941 года Павел Павлович Хрусталев был принят в члены ВКП(б)). На первое боевое задание в Великую Отечественную он улетал коммунистом.

...Шла битва под Москвой. Штурман эскадрильи Хрусталев и его товарищи получали очередное боевое задание.

— Враг рвется в Москву, — говорил летчикам командир авиаполка.— Фашисты уже по всему миру раструбили, что 7 ноября проведут парад своих войск на Красной площади. Этому не бывать! Докажем немцам на деле, что Красная Армия жива и непобедима. Ваша эскадрилья должна бомбить логово фашистов — Берлин. Желаю удачи!

Боевые машины поднялись со взлетной площадки и, развернув¬шись, взяли курс на запад. Линия фронта напоминала большую наковальню, от которой под ударами гигантского молота разлетались тысячи искр. И вдруг над оккупированной врагом территорией неожиданно наступила жуткая тишина. Туманная осенняя мгла окутывала самолеты. Видимость была плохой. Эскадрилья будто провалилась в кромешную тьму. Только где-то под Штеттином зачастили зенитки. Бомбардировщики набрали высоту. Скоро и столица фашистского государства.

До Берлина оставалось не более 120 километров. И тут неожиданно десятки прожекторов пронзили осеннее небо, открыли огонь зенитные орудия. Яркие лучи слепили глаза. Рвались вокруг самолетов снаряды. Павел Хрусталев явственно чувствовал, как фюзеляж машины вздрагивает от мелких осколков.

Эскадрилья краснозвездных соколов пробивается сквозь зону зенитной обороны противника. Вот, наконец, и Берлин. С окраин города бьют зенитки. Наши самолеты, разворачиваясь, снижаются над кварталами Берлина.

— Пошел!

Нажаты рычаги бомбосбрасывателей. Тяжелые бомбы с ревом ринулись вниз. Боевые машины делают новый заход, на этот раз сбрасывают баки с горючей смесью.

Внизу—море огня. Горят цистерны с бензином, пылают склады с боеприпасами. А эскадрилья отважных, сфотографировав результаты бомбометания, уходит на восток.

Не все боевые вылеты, правда, проходили так благополучно, как тот полет на Берлин.

— Случалось прыгать и из горящего самолета, — говорил Хрусталев.— Один раз мой «Ил-4» был изрешечен пулеметной очередью немецкого «мессера», дважды сбивал машину зенитный огонь.

Навсегда запомнилась Хрусталеву суровая военная зима 1942—43 годов. В то время эскадрилья громила фашистские войска у Сталинграда. Грандиозная битва на берегах Волги подходила к концу. Советские войска уничтожали зажатые в кольцо фашистские дивизии.

Немцы не теряли надежды выправить положение. С центрального участка фронта на выручку Сталинградской группировке были брошены крупные резервы гитлеровских войск. Хрусталев получил приказ бомбить их боевые порядки. Несколько раз бомбардировщик сбрасывал на врага смертоносный груз и уходил невредимым...

Но однажды случилось непредвиденное. Возвращаясь с боевого задания, самолеты попали в зону интенсивного зенитного огня. Крупный снаряд ударил по плоскости. Машина сильно вздрогнула и стала заваливаться. По крылу скользнул язык пламени, потом повалил черный удушливый дым. Сбить огонь воздушной струей не удалось, пришлось прыгать из самолета с парашютом.

Внизу чернела щетина необозримого леса. Ветер нес Хрусталева на восток, но Павел ясно сознавал, что до своих не «дотянет»: его сбили в тылу врага, в районе брянских лесов. Хрусталев решил дорого отдать свою жизнь на земле. В кармане комбинезона пистолет и запасная обойма. Приземлился па заснеженной лесной полянке и, быстро освободившись от строп парашюта, приготовился к бою. Каково же было его удивление, когда вместо врагов он встретил в лесу своих!

Оказывается, партизаны внимательно наблюдали за воздушным боем. Видели они и загоревшийся бомбардировщик, и купол парашюта с советским летчиком. И решили любой ценой выручить товарища. Они выставили боевой заслон, чтобы не допустить к нему фашистов. Те попробовали было сунуться в лес с собаками, но, встреченные огнем, быстро откатились.

Народные мстители привели Павла в штаб отряда. Навстречу ему вышел командир Леонтьев, которого жители Брянщины любовно называли «батей». Легендарный вожак партизан крепко обнял летчика и, широко улыбнувшись, заметил:

— Тебя сам бог с неба ко мне послал. Нам дозарезу нужны кадровые офицеры.

Хрусталев вступил в отряд народных мстителей, вместе с ними делил тяготы суровой партизанской жизни. Но у Леонтьева он пробыл только месяц. Из Москвы пришел приказ: вернуть всех летчиков из партизанских соединений в советский тыл. Пришлось распрощаться с гостеприимным «батей» и возвратиться попутным самолетом на Большую землю.

...Пришло лето 1943 года. Советская Армия перешла в решительное контрнаступление под Орлом и Белгородом. Павел, получив новый «Ил-4», по-прежнему водил эскадрилью, выполнял различные боевые задания.

За успешное их выполнение Президиум Верховного Совета СССР присвоил ему высокое звание Героя Советского Союза.

Бережно хранил Павел Павлович красный сафьян Грамоты Верховного Совета СССР, врученной ему Михаилом Ивановичем Калининым. В одно время с Хрусталевым Золотые Звезды Героев Советского Союза получили члены экипажа «Ил-4» Владимир Федорович Рощенко и Василий Васильевич Решетников.

Последний боевой вылет Хрустал ев произвел 30 апреля 1945 года. Гитлеровская Германия к тому времени уже переживала предсмертную агонию. Но у Праги заняла позиции мощная группировка немецких войск. Она состояла из соединений самых оголтелых фашистов. Долины у древней чешской столицы были забиты танками и самоходными орудиями эссэсовцев. В лесах укрывалась немецкая пехота. Враги готовились к большому кровопролитию. Они ставили перед собой цель — уничтожить, стереть с лица земли «злату Прагу».

Подлые планы гитлеровцев не сбылись. Эскадрильи краснозвездных «илов», одну из которых вел Хрусталев, обрушили на неприятеля тонны смертоносного груза.

...Немало фотографий хранил Павел Павлович. Вот Хрусталев сфотографирован вместе с Михаилом Ивановичем Калининым после того, как «всесоюзный староста» вручил ему медаль «Золотая Звезда». На другой фотографии запечатлен экипаж бомбардировщика в лесах под Серпуховом. В тот день за славные боевые дела все четверо получили высокие государственные награды.

Подвиги Хрусталева отмечены достойно. Кроме медали «Золотая Звезда», грудь Павла Павловича украшали два ордена Ленина, три — Красного Знамени, ордена Александра Невского и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», за оборону Москвы, Ленинграда, за взятие Варшавы, за победу над Германией, а также юбилейные медали в честь 30-летия и 40-летия Советской Армии.

Награды заслуженны. За время войны Павел Павлович Хрусталев выполнил 290 боевых вылетов. Из этого количества 23 вылета были совершены на Берлин.